城とは、外敵から身を守るための防御施設です。争いとともに城はありました。

城そのものの起源というものははっきりしていませんが、先史時代から砦らしきものは存在していました。

敵から自分や家族、一族の身を守るため、新しい築城技術・防衛技術の改良が常に求められます。

より攻撃力の高い攻撃武器が開発されるする一方で、防御施設としての城も同様に発展しなければなりません。時には、外国の知見も取り入れて発展しました。

十字軍の遠征が城に与えた影響についてはこちら

ドイツ語で城といった場合、Burg、Schloss、ときにFestungが含まれてしまっていることもあります。言葉が違えば意味が違います。簡単に説明すると、下記のとおり:

- ブルク:軍事的機能をもった中世の城塞

- シュロス:快適な居住空間を求めた城館

- フェストゥンク:火器が発達した時代、軍事的機能に特化した要塞

しかし火器の発達により従来の城では防御しきれなくなり、城塞(ブルク)の時代は終焉を迎えます。

本記事では軍事施設としての城が歴史とともにどのように発展していったのかをみていきます。

先史時代の城砦

先史時代の城は、谷、岩山、川、湖など、比較的守りやすいところに建設されていました。あたり前のことかもしれませんが、自然の地形は可能な限り活用して城を建設しています。

普段は使用しませんが、有事の際、家畜とともに逃げ込める避難城塞(Fliehburg)と呼ばれる城です。周囲を木柵や土塁、堀で囲み、小さな出入り口だけがある簡素な防御施設です。小さな塔を立てることもありました。

単郭の小規模なブルクですが、この程度の防衛施設でも、襲ってくる敵に対しかなりの効果を発揮したと考えられています。

弥生時代の日本の環壕集落や高地性集落がこれに近いかもしれません。

この頃の城砦に起源を持つ城の代表として、ヴュルツブルク(Würzburg)のマリエンベルク要塞(Festung Marienberg)。この要塞の起源は、ケルト人の砦だったといわれています。外観に当時の面影はまったくありません。

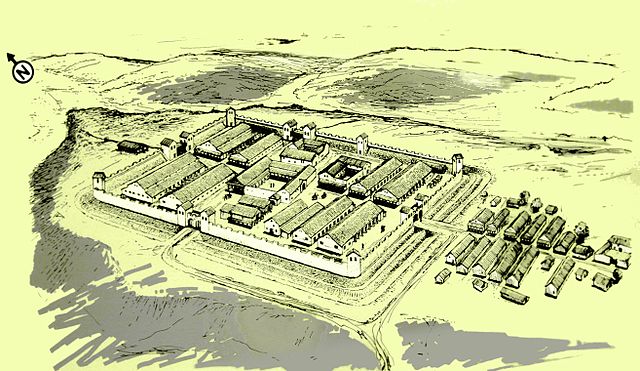

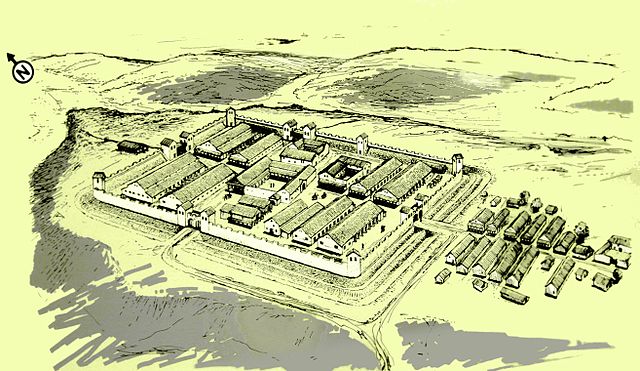

ローマ時代の砦

ローマ帝国はゲルマニアとの国境に、土塁と木柵からなる国境城塞を建築しました。

要所要所に見張塔(Specula)と城塞(Kastell)を設け、軍隊(Legion)を常駐させて国を守っていました。ライン流域には8万以上の守備兵を50の城塞を配置していたといわれています。

ローマ軍の駐屯基地となる砦はいずれも方形なのが特徴です。

大和朝廷が蝦夷征討のために築城した秋田城といった城は、形も似ていれば目的もローマ軍の砦によく似ています。

はじめは一重の堀と土塁、木柵で構成されていましたが、次第に石の城壁と幾重もの堀を備えたものへと発展しました。

兵舎、馬小屋、倉庫もすべて木造から石造りへと発展し、城壁は厚さ4m、高さ4~8mに達するようになり、四隅には見張塔が設けられます。

このローマ軍の砦は、英語の “castle”,仏語の“chatâau”,伊語の“castello”の語源となっています。

ドイツにあるローマ軍の砦跡

ローマ軍の見張塔

ローマの城塞は重要な要所に設けられましたが、国境城壁のそれ以外の所は見張塔が設けられました。

物見櫓は塔の周りに木の杭を密に打ち込んで囲み、その外側を水掘りで囲みます。塔の底面は7×7mから14×14mで、高さは15~25mの数階建てです。

1階には出入り口も窓も設けず、管理人の為の備蓄に使われていました。上層階にはバルコニーのような廻縁が設けられ、塔を1周すれば全方向が見渡せるようになっていました。

中世初期の城

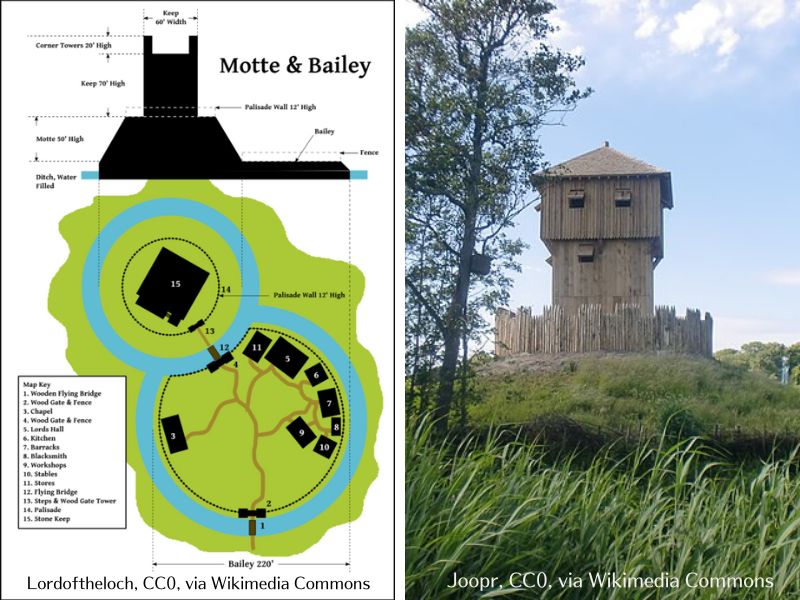

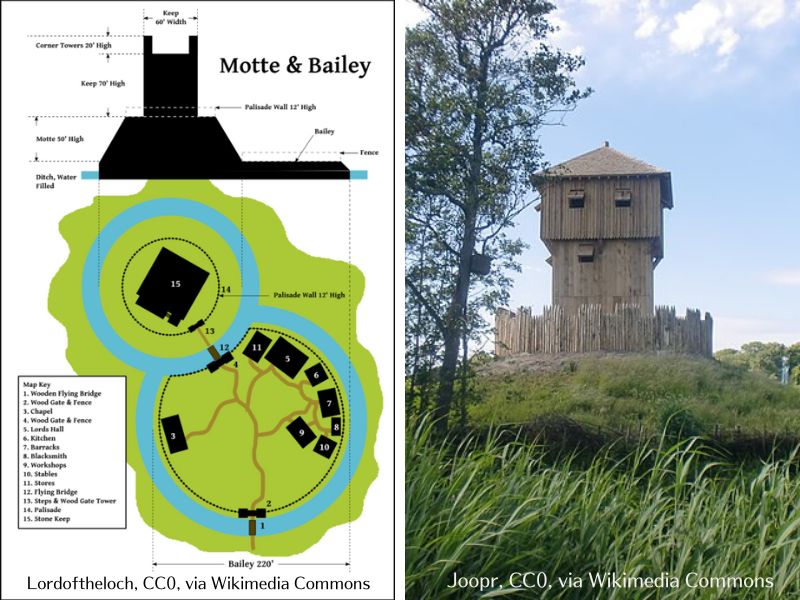

初期のブルクは木製であり、モット・アンド・ベイリー(motte-and-bailey)と言われるものです。裕福な人々のための贅沢な住居ではなく、攻撃される可能性のある人々が身を守るための要塞でした。

人工的に盛り上げた丘の上に2~3階の塔を設け、周りを木柵で囲みました。モットの麓には防御された村であるベイリーが設けられ、同じく木柵で守られていました。

時にはモットもベイリーも周りを水掘りで囲み、更に防御を固めます。

勘の良い人なら、日本の城に例えると「モット=主郭」「ベイリー=二の丸や三の丸」に相当するとピンとくるのではないでしょうか?

外敵に脅かされるドイツ

- 900年頃

-

マジャール人がフランク王国内に侵攻してきます

- 923年

-

ドイツ国王ハインリヒ一世(Heinrich I:在位929-936)は諸侯に築城許可を与えました。それと同時に、マジャール人たちに対抗しうる騎兵も準備させました。

そして各地の封建領主達、特に国境付近に住む封建領主は城を建て、これらの襲来に対して自らを守るしか方法はありませんでした。

城は国境や交易路を確保するだけでなく、王侯貴族を敵、時には臣下の謀反から守る役割を果たしていました。

この時、数千ものモットが建てられました。これが、ドイツにおびただしい数の城が存在することになる要因の一つとなります。

本来であれば、城の建設は君主の許可がなければ、臣下たちは城塞を勝手に築くことはできませんでした。築城権は王権に属し、臣下が城砦を築けば反乱の拠点ともなり得るので許可しなかったのです。

しかしマジャール人だけでなくヴァイキングやフン族といった外敵民族の襲来という緊急事態のため、臣下に城塞建設を許可せざるをえなかった事情があります。これは国王の力の弱さを示しているともいえます。

騎士城(Ritterburg)の起源となったモット

騎士城の起源を、このときのモットに見ることができます。

これらのモット弱点は、木造建築であること。破壊槌や投石器といった攻城兵器に対して弱く、また火にも弱いのが致命的でした。

そのため、はじめは城壁の一部、後にはすべても石造りとなり、現在見るような石造りの城の姿になっていきました。

現存するモット・アンド・ベイリーはほとんどありません。モットは次第に水城(Wasserburg)へと進化していきます。それゆえ水城の登場は山城より早いとされています。

山城が登場するようになったのは水城よりもやや遅れ11~12世紀,山頂や山の半島部に立てられるようになりました。

上の写真は11世紀頃のマールブルク城の想像模型です。まだベルクフリートのみで環状城壁は無いものの、塔への出入り口は高い位置にあり、周りに軽く掘りが掘られていることが、お分かりいただけますでしょうか。

中世最盛期の12世紀には、この城も周りに環状囲壁が建ち、城らしい形になってきます。

中世中庸:十字軍の影響

中世中庸、ドイツは国王の二重選挙が行われるなど諸侯の対立が激しくなり、第二期城砦建設ブームが起こります。現存する城砦の基礎はこの時期にほぼ出揃いました。

十字軍が派遣された時代、十字軍士たちは中東より進んだ築城技術を学んできました。この時代、城の防御機能は飛躍的に良くなります。

シュタウフェン朝のフリードリッヒ一世赤髭王(Friedrich I. Barbarossa)の時代。赤髭王は帝国直属ミニステリアーレ(Ministeriale)を組織し、帝国城塞(Reichsburg)に配置しました。

この時に建てられた城は石造りの環状城壁を持ち、たいていは四角形の塔を持ちます。地域によっては四角い塔よりも丸い塔の方が多い所もあります。

中世以降―衰退と復興

数多く建てられた城ですが、城の防御能力以上に攻撃兵器の火力が遥かに勝るようになってきてしまいます。

銃器や大砲といった火器の登場により、城の時代は終焉を迎え、軍事拠点としての城は放置されるようになりました。

日本でも、戦国時代が終わると同時に中世山城から近世城郭へと変遷したのと同じです。日本の場合、本格的な大砲時代の前に戦国時代が終わっちゃったけどね。

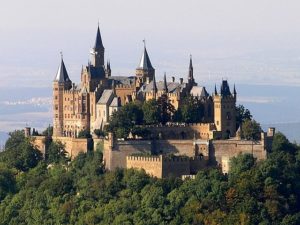

さらに時代が進んでロマン主義が登場すると、「古き良き時代」として城が研究されるようになりました。

城塞(ブルク)の衰退

どんなに城壁を分厚くしても、大砲の砲弾に耐えることはできません。

ルネッサンス時代の領主や王たちは、快適な住居として壮大なシュロス(Schloss:城館)を建設するようになり、ブルクは放置され、荒廃していきました。

住居と軍事拠点は同居する必要がなくなり、シュロスと要塞(Festung)へと機能分化するようになります。

16世紀初頭の農民戦争では、ブルクは圧政の象徴として、そのほとんどが破壊されてしまいます。

ブルクを住居として維持することができた貴族は、ごく少数です。

現在も男爵様がお住いになっておられるブルクのグッテンベルク城

19世紀のロマン主義による復興運動

19世紀になると、ロマン主義が流行します。

新興の裕福な市民層の中には荒廃した城を買い取って修復し、自らを「貴族に列する」かのような振る舞いをするものが現れます。

多くの城が見直されて修繕されましたが、当時の思い込みによる誤った復元をされてしまった城(例:ヴァルトブルク城)が多くあります。

裕福な市民層から城の復興を行うものが現れると同時に、中世の騎士物語や英雄譚が再発見され、オペラや演劇、文学作品の素材として取り上げられます。

ワーグナーの『タンホイザー』がその代表例です。

中世の城や騎士物語からは、素晴らしきインスピレーションを頂いた。私の作品に生かさないわけなかろう。

中世騎士物語といえば

現在の保全活動

城の個人所有者の殆どは、たとえ裕福であっても自分で管理していくことは難しいため、国や州から補助金を受けています。

大部分の城は、国または州の所有となっています。

城には莫大な維持費がかかるため、少しでもその費用を回収しようと、魅力的な観光スポットにしようとする試みが各地で行われています。

お城を利用して町興し!イベントで城と町を盛り上げます。

多くの城砦は現在一般開放されており、博物館やレストラン、診療所、ホテルや集会所などにも使用されています。ゴルフ場が城の公園に入ることもあります。

古城を利用したホテルやレストランはステキよね。

城を維持するために、城の近代化は避けて通れません。

ドイツ城郭協会(Deutschen Burgenvereinigung)

ドイツ城郭協会は、ボード・エープハルト(Bodo Ebhart)教授が1900年に設立したドイツ保存協会が前身となり、1954年にドイツ城郭協会となりました。

プロイセン皇帝ヴィルヘルム二世(Wilhelm II.)からマルクスブルクを譲渡され、本部をマルクスブルクに移して活動しています。

城を使用するためには、時代にあった改修は少なからず必要ですし、維持していくためには計画的な修繕作業も必要となります。

ドイツ城郭協会は城の科学的・歴史的な研究をする一方で、城の修繕計画も建てて実行し、修繕内容も記録しています。