ドイツの城を調べていて、帝国城塞(ライヒスブルク・Reichsburg)や王城(ケーニヒスプファルツ・Könichspfalz)または皇城(カイザープファルツ・Kaiserpfalz)やカイザーブルク(Kaiserburg)という言葉を聞いたことはありませんか?

名前から、かつて国王や皇帝が住んでいた、または政治を行っていた場所であることは容易に想像できます。

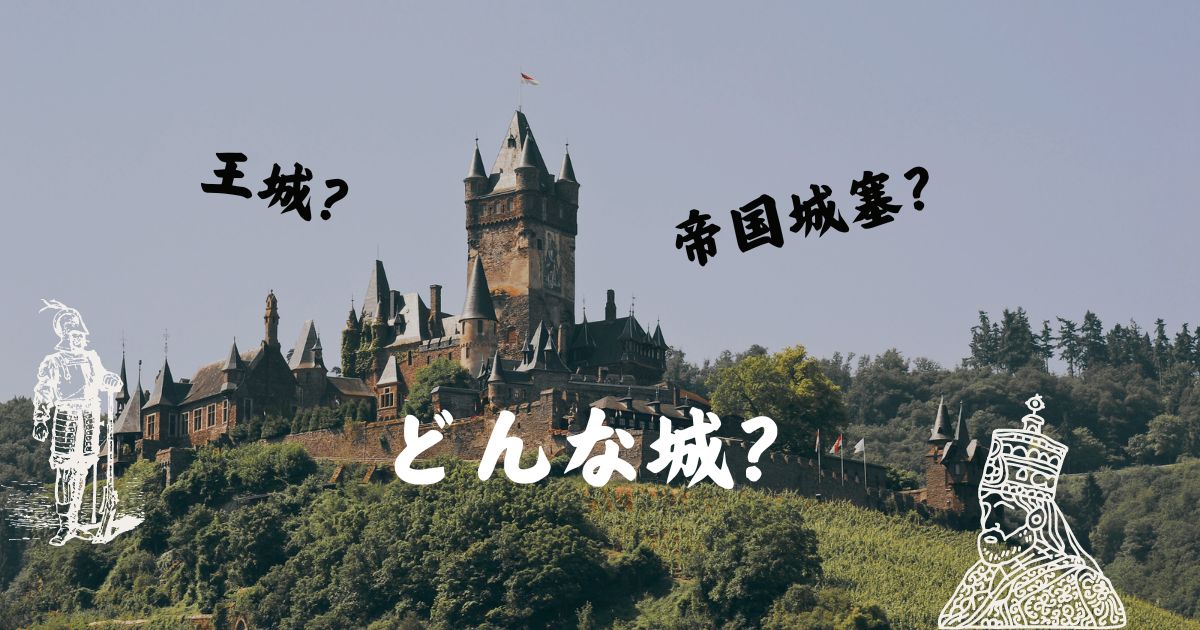

帝国城塞といえば、コッヘム城(Reichsburg Cochem)が特に有名で、『帝国城塞』や『Reichsburg』で検索すると、ほぼ上位にコッヘム城が出てきます。

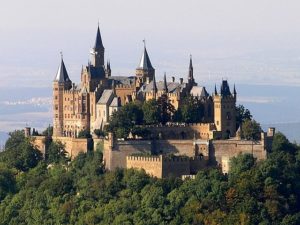

同様に、カイザーブルク城といえば、ニュルンベルク城(Kaiserpfalz Nürnberg)があげられます。

しかしこれらの言葉をよりよく調べていくと、帝国城塞やカイザーブルクと呼ばれる城は、複数存在していることがわかります。

帝国城砦やカイザーブルクといわれるものはたくさんあるよ。帝国城砦とは何か、その定義を知ればたくさんある理由が理解できると思うよ。

本記事では、帝国城塞とはどんな存在なのかを説明し、帝国城塞が数多く存在する理由について解説します。

帝国城砦とは何か

帝国城砦、王城、カイザープファルツやカイザーブルクに違いがあるかといえばあいまいで、明確に区別できるものではありません。

帝国城塞は、国王選挙で選ばれた神聖ローマ帝国やドイツ国の帝国・王室財産であり、個人資産ではありません。巡幸王権の一時的な居城のことを帝国城塞といいます。当初はカイザープファルツのみ、10世紀には帝国修道院が、11世紀には司教座がこれに加わります。

個人資産ではないため、国王が死去すると、国王自身の個人的な相続人ではなく国王の後継者に引き継がれることになります。

王室が所有する経済的資産に過ぎず、移動中の王の一時的な居住地として時折使用されるものです。君主の命令で建設されたものもあれば、買収したものもあります。

国王はここで公式行事を行い、議会を開き、宗教的儀式を行っていました。

カロリング朝時代、朝廷は修道院に滞在していましたが、11世紀の「王位継承問題」以降、教会の資産は必ずしも支配者が利用できるとは限らなく成ったため、自らの資産にたよることが多くなりました。

カイザープファルツという名称は19世紀になってから使用されるようになった用語で、ドイツ国王がローマ皇帝の称号を得るのは、ローマ教皇の戴冠式後になります。用語としては国王の座という意味でケーニヒスプファルツ(Könichspfalz)のほうが適切かもしれません。

帝国城塞の構成するもの

帝国城砦は、城だけで存在し得るものではありません。

肥沃な土地や交通の便の良さ、あるいは個人的な理由でその場所が気に入ったのならば、そこに建物を建て、頻繁に訪れるようになります。

そこにはパラスやホール、城の礼拝堂だけでなく、城の近くには必ず大規模な荘園があり、王室資産である狩猟ができる森がありました。

中世の王侯貴族たちは定住地を持たず、領国内を数ヶ月ごとに移動しながら支配する巡幸王権という支配形態です。

>>巡幸王権について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

国王は数百人におよぶ側近や家臣を引き連れて移動。時にひじょうに多くの客人を招き、その客人と馬に食事と宿泊所を提供していました。

それゆえ、帝国城塞は比較的交通の便が良く、肥沃な地域にありました。この条件に当てはまる帝国自由都市には大規模なものが置かれることが多くなります。

帝国城塞そのものは失われてしまった帝国自由都市のローテンブルク

本サイトで紹介している帝国城砦たち

- ニュルンベルク城(Kaiserpfalz Nürnberg)―中世ドイツの政治の中心地

帝国城砦といえば、やはりカイザーブルク城と紹介されることの多いニュルンベルク城でしょう。

- ヴィンプフェン城(Pfalz Wimpfen)-都市に取り込まれた帝国城砦

ドイツ最大のプファルツで、城のあるバート・ヴィンプフェン(Bad Wimpfen)はドイツで最もシルエットの美しい街と言われています。

- ゲルンハウゼン城(Kaiserpfalz Gelnhausen)-バルバロッサの城

- フリードベルク城(Burg Friedberg):城伯たちが治めていた城

- ハールブルク城(Burg Harburg)―南ドイツで最も古くて巨大な城

ロマンティック街道にあるハールブルク城は、かつてはシュタウフェン家の所有する帝国城砦でした。近世になっても、神聖ローマ皇帝がフランクフルトで戴冠式を受けるための旅の途中で宿泊していた城でした。

- 帝国城塞トリフェルス城(Reichsburg Trifels)イギリス国王リチャード獅子心王が幽閉された城

- 帝国城砦コッヘム(Reichsburg Cochem)―戦争による破壊からの復興

コッヘム城は、度重なる戦争で破壊しつくされてしまいましたが、ベルリン商人がプロイセンから買収し、フランス軍に破壊される前の姿を映した銅版画を元に、中世の雰囲気に寄せてネオゴシック様式で再建した城です。

-

帝国城塞トリフェルス城(Reichsburg Trifels)イギリス国王リチャード獅子心王が幽閉された城

-

ニュルンベルク城(Kaiserpfalz Nürnberg)の歴史と見どころを紹介!―中世ドイツの政治の中心地

-

ヴィンプフェン城(Pfalz Wimpfen)の歴史と見どころを紹介!-都市に取り込まれた帝国城砦

-

ゲルンハウゼン城(Kaiserpfalz Gelnhausen)の歴史と見どころを紹介!-バルバロッサの城

-

アルテンブルク城(チューリンゲン)(Schloss Altenburg (Thüringen))

-

ミルデンシュタイン城(Burg Mildenstein)‐世界最大の靴がある