中世ドイツでは、騎士たちは何を食べ、何を飲み、どのような食生活をおくっていたの?

中世の時代は今のように便利な水道もなければ冷蔵庫もありません。便利なシステムキッチンもありません。

今のような便利なキッチン用品や家電がなくても、上流階級はそれなりに豊かな食生活をおくっていたよ

城での食事は基本的に3回。初期の頃は朝夕の2食でしたが、時代とともに昼食も摂るようになりました。

- 朝食は、早めのミサの後にパンと肉とワイン

- 昼食は軽く、パンとワインまたはビール

- 夕食は最も重要で豪華

本記事では中世ドイツの食卓風景をざっくりと紹介し、飲み物と食べ物、香辛料やデザートについて紹介します。

中世ドイツの食事風景

小さな城での毎日の食事は、生肉や燻製、塩漬け魚、パン、お菓子、豆、レンズ豆、キャベツ、卵、時には新鮮な鶏肉やジビエ肉、それに酸っぱい田舎のワインやビール、牛乳など、シンプルなものでした。

かつて食事は男女別々。

大広間にテーブルがセッティングされ、男性たちには豚肉を中心とした料理が運び込まれる一方、ケメナーテにいる女性たちには、ほぼ野菜のみの食事が運び込まれました。

食卓テーブルは常設されておらず、食事の時のみに用意されます。

祝祭日には王侯貴族は金や銀の食器を使い、それ以外は木製や土製、1300年以降は陶器が一般的です。

ワインは水差しに入れられ、カップに注がれました。カップは粘土、錫、木、銀、金で作られ、ガラス製はまだほとんどありません。

フォークはまだ存在せず、ナイフや手で食べ物を口元まで運びます。

ゴシック時代になると、ソースやスープは木製のスプーンを使用して食べるようになりました。

テーブルを片付けるとは、文字通りテーブルそのものが片付けられました。テーブルの上の食器や残った料理をテーブルの板ごと持ち上げて厨房まで運び出します。

使用人たちはテーブルの上に残った肉料理にありつけたので、貴婦人たちよりも下女たちのほうが肉を口にできる機会が多かったんだよ。

女性も宴席に参加するようになったのは、11世紀以降になってからで、同じテーブルに互い違いに座るようになりました。

皿も杯も今より大きく、通常、男女二人の客が一つの皿で食べ、一つの杯で飲んでいました。また、1本のナイフで2人で共有することもありました。食事のためのマイナイフを必ずしも全員が携帯しているわけではありません。

男性は女性のために肉を切り、一番いい部分を渡します。

テーブルの順番は重要で、「取り残された」と思うような人がいないようにしなくてはならず、宴席でご馳走となるメインの肉を平等に切り分けるのは城主の仕事でした。

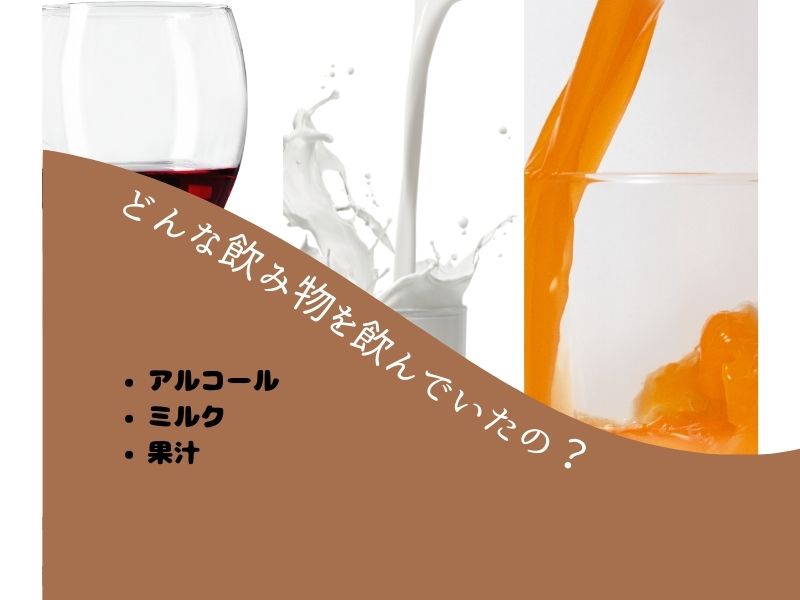

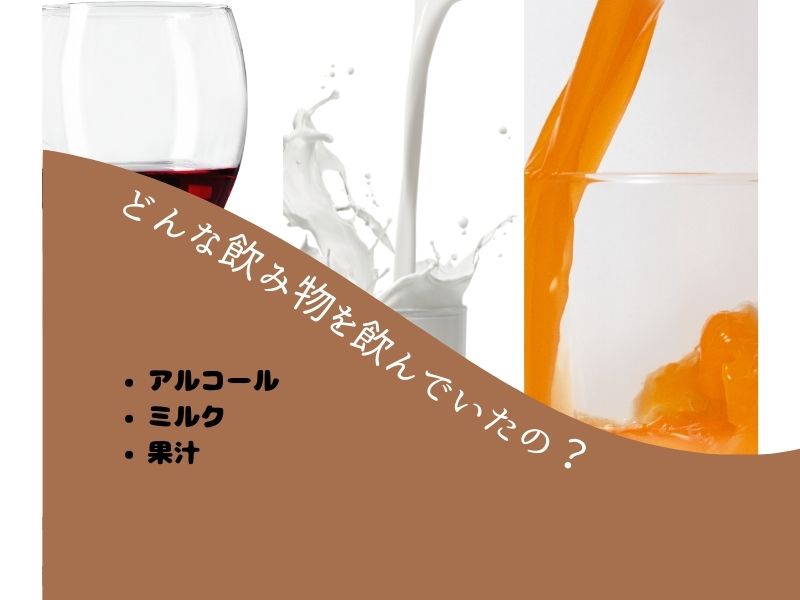

どんな飲み物を飲んでいたの?

日本では飲み物といえば「水」と考えがちですが、中世ドイツにおいて水は大変貴重な存在でした。

簡単に手に入らなかった水

流れが急ですぐに海に水が流れてしまうような日本の川とは違い、ヨーロッパの川はすぐに海には流れず、水はたいていよどんでいます。

水は井戸、もしくは雨水から供給していました。山城で井戸を掘ることは大変コストのかかるものでしたので、経済的に豊かでないものは水槽を作って雨水を貯めて使用していました。

水は硬水で飲みにくく、「濁った水を飲むと病気になる」ということが経験上分かっていたので、あまり好まれません。

水は雨水を濾したものが飲まれましたが、それは大変贅沢な飲み物で、貴族の特権でした。

庶民は水を口にすることはできません。それゆえ,水はただの日本とは違い、飲料水に対するヨーロッパの概念は今でも違います。

水が飲めないのなら、代わりに何を飲んでいたの?

代わりに飲んでいたものは、

- アルコール飲料

- ミルク

- 果汁

です。

アルコール類

地元のワインは安く手に入り、最も安いのはビールでした。

水の代わりに通常はワインまたは蜂蜜酒またはフルーツワイン(リンゴ、ナシ、ベリーなど)。ビールはあまり一般的ではありませんでした。

これらの酒は大人ばかりではなく、子どもにも手軽な飲み物として与えられていたんだよ。

地元のワインを飲むのが一般的ですが、ラインワインのような良質のワインは当時から高く評価されていました。

貴族は第一級の高級ワインをのみ、庶民は安いスパイス入りのワインかビールを飲んでいました。

ヨーロッパ人に酒の飲めない人がいないのは、こういうことも背景にあるのかもしれません。アルコールが飲めない人間は水分摂取が難しく、生き残れなかった可能性あります。

当時のワインやビールは現在のワインやビールと違い、たいへん酸っぱい飲み物でした。

ワインをそのまま飲むことは稀で、人々はその酸っぱいワインやビールを飲むために、蜂蜜、生姜、シナモン等を入れて飲みやすくして飲みました。

ワインに甘味を加えて飲むことは、特に北ドイツで好まれました。

グリューワイン(Glühwein)

現在でもクリスマスのときにドイツで飲まれるスパイス入りのワイン。温めた赤ワインにスパイスと砂糖を入れたものです。

ドイツのクリスマスマーケットの露天で、よく見かけるやつね

グリューワインは中世の味。飲むときは熱燗にして飲んでね。

寝る前にもワインを飲んでいて、客人にも振る舞われたよ

ミルク

ミルクは牛乳とヤギ乳が主に飲まれました。冷蔵庫のない時代、鮮度を保つために、井戸や貯水槽の横にある容器や大きな水桶に保管されていました。

冷蔵庫代わりに井戸を使うのは、日本でも行われていたことだね

特に痛みやすいミルクの一部は、チーズにされました。チーズは特に肉食をしてはいけない期間(灰の水曜日からイースターまで)の時の大切なタンパク源。

現在では考えにくいことですが、意外にも、バターはあまり食べられていませんでした。

果汁

秋には果汁もよく飲まれました。果汁も庶民の飲み物です。

ドイツの人が果汁飲料をよく飲むのは、ずいぶん昔からのこと。果汁を飲むのは健康のために良いということを知っていたので、好んで飲まれたようです。

どんな食べ物が食卓に並べられたの?

実際の食事風景は、多くの騎士映画に出てくるような食事風景とはまったく異なるものでした。

ひじょうに簡素で単調なものでした。

ジャガイモもパスタも、まだ存在していません。

粥類

当時の庶民が普段よく食べていったものは、雑穀や豆の粥やムース

ここでは粥と書いていますが、ポタージュスープの10倍ぐらい濃くてどろどろしたものを想像してください。材料の形がほとんど無くなるまで煮こんだスープです。

具材の形がなくなるまで煮込んだシチューのイメージが近いかも

エンドウ粥、レンズ豆粥、キビ粥、カラス麦のムースも食べられていました。夕食に1品か2品だけ、暖かい食べ物を食べていました。

温かい粥ばかりではなく、冷えきってしまった粥も良く食べていたようです(現在でもドイツ人は,1日に1度ぐらいしか暖かい食事を摂りません)。

同じ粥でも庶民と貴族では成分がやや異なり、貴族が食べる粥には輸入穀物である米が濃化剤として使われたこともあります。

当時は歯の悪い人が多かったのですが、粥は歯の悪い人も難なく食べることができました。

麦類

当時、最もよく食べられていたのはライ麦。粥が作られたり、パンも作られました。

朝食と昼食に食べるパンは、焼きたてこともあれば、古いパンのこともありました。

上流階級はふすまを取り除いた小麦から作った白いパンを食べていました。

白いパンは「領主のパン(Herrnbrot)」とも呼ばれ、白いパンを食べることは貴族の特権だったよ。

パンは毎回の食事に欠かせないものです。今でもフランスやイタリアでそうであるように、食卓には白いパンが置かれていました。

パンをミルクやワインに浸して食べていたようです。

ドイツの黒パン。噛めば噛むほどに旨味が増します。

カラス麦は馬の飼料とされ、大麦からはビールが醸造されました。

肉類

肉はヨーロッパ人の主食だよね?

と言いたいところだけど、庶民はそれほど肉を口にすることはできなかったよ

家畜の肉

豚肉、特に脂肪分の多い部位が好まれ、マトンも喜んで食べられていました。

家畜は森の中の囲い地に飼っていました。

豚を放す囲い地には豚の餌となるものがたくさん落ちているところ、広葉樹林が利用されていました。当時の集落の分布を見ても、ドングリのたくさん取れる広葉樹林帯に集中しています。

屠殺して肉にする家畜は、これ以上飼っていても無駄と判断されてもの、つまり、ミルクが出なくなったり毛が採れそうになくなったり、労働にも使えなくなった個体です。

その肉は固く、焼くにしても、焼く前に数時間煮込まないと食べられないようなものでした。

シチューやスープにして食べるしかなかったのね

貴族は狩猟で得た若い野生動物の新鮮な肉を口にすることができましたが、庶民は新鮮な肉と言っても年老いて使えなくなった家畜の硬い肉しか口にできませんでした。

ジビエ料理

狩猟で採取した野生動物の肉は串焼きにして、食卓を彩りました。

狩猟で獲物を仕留めると、騎士たちはその新鮮な肉を喜んで食べました。

アカシカ、カモシカ、アルプスカモシカ、ヤギ、イノシシ、クマ。時には小動物のキツネやアナグマ、ノウサギ。小鳥もテーブルを賑わしました。

ただし狩猟は貴族の特権であり、当然これらの野生動物を口にすることが出来たのは領主のみです。

肉の中でも鳥類の肉は重要で、ガチョウ、ハト、ニワトリはもちろんのこと、現在ではあまり食べられないキジ、ハクチョウ、チドリ、コウノトリ、カラスなども食べられました。

鶏肉を串に刺してローストし、ペッパーソースをかけたり、パイに詰めたりして食べるのが人気でした。

クジャクは祝宴の華。

初期のキリスト教徒にとって「極楽の鳥」であり「不死の鳥」とされた鳥、クジャク。

クジャクのロースト肉には羽帽子をかぶせた見事な装飾が施され、羽帽子を外すときにテーブルスピーチを行うなど、クジャクは特別な存在でした。

アーサー王伝説には、1羽のクジャクの肉を150人の客人に行き渡るように切り分けたというものがあるほどだよ。

1400年頃になると、クジャクよりもはるかに美味しいキジが喜ばれるようになりました。

魚類

川や湖に近いところでは魚が良く食べられました。下男が定期的に釣り具や魚網をもって自ら採取するか、近くの街に買い付けに出かけました。

サケ、マス、ニシン、コイ、カマスなどが食べられました。

野菜や果物類

領主婦人は定期的に下女を森に行かせ、ナッツ類、キノコ類、食草を採らせました。

城では、果樹、豆類、西洋油菜、ウイキョウ、セロリ、ネギ等が栽培されています。

庭園と言うよりも、まるで畑ね。

城にあるハーブ園や果樹園、いわゆる家庭菜園は城の住民たちにとってひじょうに重要なものです。

特に冬場、リンゴは重要なビタミン補給源でした。

原則として、

- 戦うもの:1個/日

- 戦わないもの:1個/週間

- 女性:虫食いのリンゴ

なにこれ女性差別じゃないの!こんなんで子どもを生み育てられるわけないじゃないの!

戦いの多い時代。戦いのために男性が優先された時代なんだよ。

多くの城でブルクマン、召使い、女中、領主が週に何個のリンゴが与えられるのか、契約で決められていました。

城の庭園では、食草ばかりではなく薬草も栽培されています。

騎士が宴会でビールやお酒を飲みすぎて二日酔いになってしまった場合、ハーブティーを煎れて飲んでいました。

また、騎士が負傷したり病気になった場合も、治療のためにハーブティーを煎れて飲んでいました。

薬草学の知識は、女子にとって重要な教育内容

保存食

自然の厳しいヨーロッパでは、食べ物が不足する冬に向けて様々な保存食が盛んに作られ、食べられていました。

- 野菜、豆類、エンドウ、キノコ類

-

冬に向けて乾燥処理を施しました。果物類はドライフルーツにするだけでなく,蜂蜜漬けにしました。

- 肉類

-

家畜はできるだけ冬眠させず、繁殖のための一部を除いて屠殺し、その肉を塩漬けや燻製にしました。魚も保存するために、薫製にしたり塩漬けに。

城の調理場の煙突に吊るして、燻製にしていたそうよ。

時には肉と果物を同じ樽に漬け、果汁が肉に染み込ませて保存性をよくしました。

害虫をいっしょに漬け込んでしまったり、ネズミに食べられたりといろいろ苦心していたみたいだよ。

- ナッツ類

-

ナッツはそのままの形で保存されました。

中でもアーモンドは貴族の食卓になくてはならない材料で、ムースやソースに使われました。

- 果物

-

リンゴはそのままの形で保存され、プラムやサクランボ、西洋ナシのような痛みやすいものはドライフルーツにされました。

オレンジやレモンなどのイタリアからの輸入品は貴族の食べ物。外国の砂糖漬け果物も同様に、貴族のみが口にすることが出来ました。

庶民は自分のところで取れた果物の砂糖漬けのみです。

料理を味付ける香辛料

この頃の料理にはひじょうに多くの香辛料が使われています。それをそのまま現代の材料で再現しようとすると、非常に香辛料のきつい食べ物となってしまいます。

当時は輸送状態や保存状態が悪く、香辛料そのものがかなり痛んでしまっていたこともあり、大量に使わなければならなかったようです。

塩や庭のハーブのほか、酢、サフラン、ナツメグ、クローブ、シナモンなどの東洋のスパイスなど、現代とは比べものにならないほど豊富に使われていました。

特に胡椒をかけた料理は格調高い料理でした。

富裕なカツェンエルンボーゲン伯爵家の居城であったラインフェルス城では、重要な来客が見込まれる場合、伯爵の使用人がフランクフルトの市場で、

- 塩

- 胡椒

- 飴や砂糖

- サフラン

- 生姜

- ナツメグ

- ローリエ

- クローブ

- パセリの種

- からし粉

- クミン

- シナモン

- コリアンダー

- パセリの根

などを購入したたという記録があります。

時には、ワイン漬けにしたスローゼリー、カリンと洋ナシのジャム、蜂蜜、ショウガ、クローブ、シナモンで作ったナッツ料理、ショウガ、スティックシナモン、クローブ、ナツメグ、パリグレイン、蜂蜜で作ったチェリー酒などのご馳走もありました。

デザートはあったのか

食事の終わりにはデザートが出され、地元産の果物のほか、東洋からのなつめ、焼き栗、アーモンド、いちじく等がありました。

時にはケーキ類、はちみつケーキ、パイ、ドーナツ、ワッフルなどが出てくることもありました。

忘れてはいけないのは、デザートにチーズ

デザートにチーズ?

特にフランスでは現在でもその風習が残っていて、食後のデザートとしてワインとチーズがでてくることがよくあります。

現在のフランスと同じように、デザートとしてチーズがパンと一緒に提供されます。

デザートがつくのは上流階級のみで、貧しい騎士階級にデザートなんてつきません。

お菓子の種類も意外に多く、シナモン菓子、アニス菓子、キャラウェイビスケット、コリアンダー菓子、各種ゼリーなどがありました。