みなさんは、ドイツの城といえばどのような姿を思い浮かべるでしょうか?

城壁があって、塔があって、城門があって……、そんな姿でしょうか。

ヨーロッパの城というか、ドイツの城って、日本の城とはずいぶん違うような気がするけど、どうなの?

似ているところもあれば違うところもあるよ。ドイツの城にはあるけれど日本の城にはないものもあれば、見た目は違うけれど機能的には同じだね。

大きな違いとして、西洋の城は高い城壁で城を守りますが、日本の城は堀と土塁で守ります。

| ドイツの城 | 日本の城 |

|---|---|

| ベルクフリート | 天守? |

| 塔 | 櫓 |

| 環状囲壁 | 塀、土塁、石垣 |

| 堀 | 堀 |

| 城門 | 櫓門、虎口 |

| 跳ね橋 | 跳ね橋 |

| 落とし格子 | 存在せず |

| パラス | 御殿 |

| 外郭 | 本丸以外の曲輪? |

| ツヴィンガー | 腰曲輪、帯曲輪 |

本記事では、城の各構成要素について、簡単に解説します。

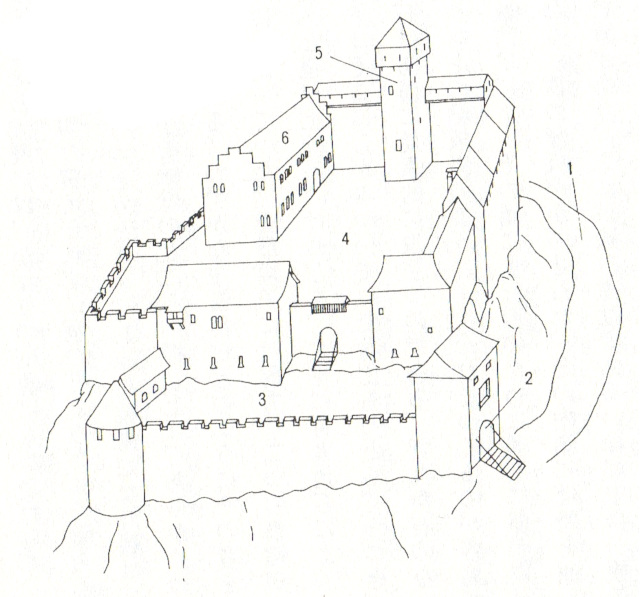

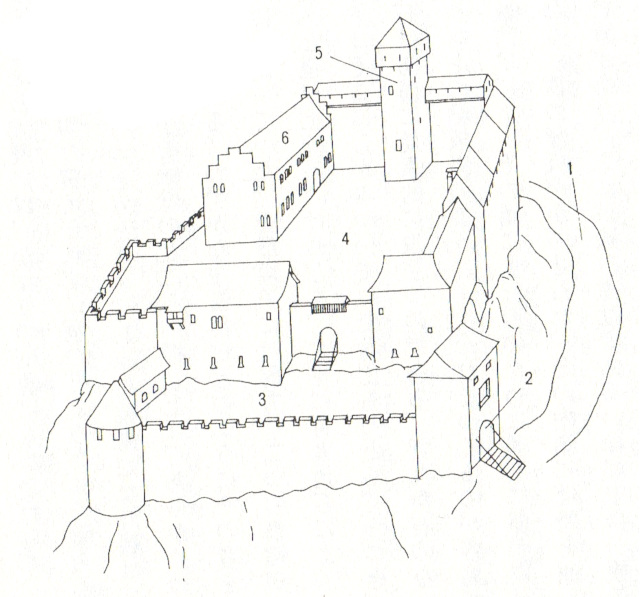

ドイツの城の各部の基本名称

各部の名称

C.メクゼーバー、E.シュラウト共編

『ドイツ中世の日常生活』より引用

- 首濠・堀切(Halsgraben)

- 城門(Burgtor)

- 外郭・ベイリー(Vorburg)

- 中庭(Haupthof)

- ベルクフリート(Bergfried)

- パラス(Palas)

名称や形は違うけど、基本的な構造は日本の城と変わらないね。上の図には載っていない構造もあるからね。

ベルクフリート(Bergfried)

Ub12vow, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

日本語ではよく「天守」とか「主塔」と訳されているのを見かけますが、日本の城の天守閣とは全くの別物。

ベルクフリートは守備の要であり、最後の避難場所でもあり、最後の砦でもありました。

日本の城も天守も避難場所でもあり最後の砦でもあることにわかりはありませんが、日本の城は最初に天守ありきではありません。

入り口は2階や3階の高さのところにあり、梯子を使って登りました。城内に侵入を許してしまった敵を、ベルクフリートの上から狙い撃ちしました。

形状は円柱形のものもあれば、角柱、多角形と様々な平面図を持つものがあり、その形には地域性があります。

ベルクフリートは、基本的に居住性を排除し軍事機能のみを持った塔なので、形は細く、内部は狭く、見張り塔としての役割ぐらいしか持っていません。

フランスのドンジョンやイギリスのキープとは、またちょっと違う。

ベルクフリートについてもっと詳しく知りたい方は、このページも見てね

環状囲壁(Ringmauer)

Chrisi1964, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

ヨーロッパの城にはあるけれど、日本の城にはない構造が城壁です。

日本の城でも土塁や塀、土塀、柵で囲ったりしますので、それらが城壁に相当すると考えても良いでしょう。日本の城には石垣はあっても、石壁は存在しません。

環状囲壁全体は「ベーリング」といい、個々には「カーテンウォール」といいます。

環状囲壁が囲んでいるものが城ではなく集落である場合は、市囲壁(Stadtmauer)と呼ばれます。

リームベルク教会(Lirmberg Kirche)の胸壁

城壁の上によく見られる凸凹は、胸壁・鋸壁(Zinnenmauer)といい、凸の影に隠れて身を守りながら、凹から矢を射るための場所です。

ヨーロッパの城壁に特徴的なこの凸凹に、こんな役割があったんだ。

城壁通路・歩廊(Wehrgang)

城壁の上には、兵士たちが通る通路がありました。

衛兵たちが見回りをしたり、有事の際には歩廊から弓を放っていました。

日本の城の「武者走り」がこれに相当するかな?

ツヴィンガー(Zwinger)

Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

ツヴィンガーとは、城壁と城壁の間の狭い空間のこと。日本の城郭用語でいうところの腰曲輪、あるいは帯曲輪に相当します。

城壁は一重のことが多いですが、中には二重、三重の城壁を持つものがありました。城壁を幾重にも持つ場合、その城壁と城壁の間をツヴィンガーといいます。

ツヴィンガーには番犬を放っておくのが一般的で、家畜を飼っていることもあります。

ドレスデンのツヴィンガー宮殿の名称は、市囲壁のツヴィンガーだったところに宮殿を建てたことに由来します。

城壁についてもっと詳しく知りたい方は、このページも見てね

堀(Burggraben)

Dietmar Rabich / Wikimedia Commons / “Lüdinghausen, Burg Vischering — 2013 — 0297” / CC BY-SA 4.0

支脈城の場合は山側に空堀である堀切(Halsgraben)を彫りました。深さは一般的に3mから10m。日本の山城にもよく見られますが、日本の城のように幾重にもなることはありません。

平城の場合は、近くの池や川から水を引いて水掘にします。

現在は埋め立てられてしまった堀も多いですが、グラーベンシュトラーセ(Grabenstraße)という通り名になっていることがあり、通り名にその名残を見ることができます。例として、フランクフルト・アム・マイン市があります。

堀についてもっと詳しく知りたい方は、このページも見てね

城門(Burgtor)

Cherubino, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

城壁に囲まれた領域内に入るためには、城門を通らなければなりません。

城門へと繋がる道は、壊しやすい木製の橋、あるいは跳ね橋がかけられていました。

城門は敵に狙われやすい建物であるため、城門を守るために落とし格子があったり、殺人孔があったり、石落としなどが設けられていることが多いです。

跳ね橋

中世後期になると、城門には跳ね橋が取り付けられるようになりました。

跳ね橋は、現在固定されて石造りやアスファルトの道路になってしまっているため、現存するものはほとんどありません。

跳ね橋は、平時は朝になると降ろし、夕方になると上げて場内に入る道を閉ざしていました。

よく、跳ね橋が降りて中から兵士たちが突撃してくるような映像がありますが、そのようなことは実際には滅多になく、むしろ攻撃側から突撃されないように閉じて守っていました。

日本の城にも跳ね橋はあったみたいだけど、跳ね橋以外の橋のレパートリーが豊富なんだよね

跳ね橋についてモット詳しく知りたい方は、このページも見てね

落とし格子(Fallgitter)

落とし格子は、城門に取り付けられた防衛施設で、敵が城門に侵入してきたらすかさず格子を落とし、敵を城門に閉じ込めていました。

落とし格子は、現在は取り外され、痕跡のみが残る城がほとんどです。

落とし格子についてもっと詳しく知りたい方は、このページも見てね

パラス(Palas)

パラスは、英語で言うところのパレスで、本館と訳されて紹介されることの多い建物です。

居間(Kemenate:ケメナーテ)や寝室などがあり、城主一家が生活をする場所。

部屋の構成は、時代や背景、城の規模に依存します。

パラスについてモット詳しく知りたい方は、このページも見てね

外郭(Vorburg)

一般的な英語由来の用語でいうところのベイリーです。ドイツ語ではフォアブルク(Vorburg)、ニーダーブルク(Niederburg)、ウンターブルク(Unterburg)といった表現になり、内郭の前や低いところに設置されていたことが分かります。

内郭(Kernburg)の外側に隣接して設けられたもので、内郭と同じく城壁や堀、城門で守られていました。

使用人たちの住居や厩舎、職人たちの工房がある他、ささやかなハーブ園や果樹園がありました。

外郭についてもっと詳しく知りたい方は、このページも見てね

井戸(Brunnen)

水は城の生命線。城の住人たちの日常生活に欠かせないものです。

山城の中には、水脈に到達するまでガンバンを100m以上掘らなければならないことはザラ。深い井戸から水を汲み上げるために、シャフトを使用して組み上げている城もあります。

大切な水源を守るために、井戸小屋や井戸塔を建てて汚染物が落ちないように工夫をしていました。

ロンネブルク城(Ronneburg)の井戸部屋

水面まで100m近くあり、回し車を使用して、水を汲み上げていました。

深い井戸や硬い岩盤を掘削する必要がある場合、井戸掘りの費用は莫大になります。資金がなかったり、岩盤事情で導水路がない場合、貯水槽をに雨水を溜めて使用していました。

日本の城も、ドイツの城も、水の手確保は城の生命線。戦争時、ここを狙われたら敗北は確定したようなもの。

稜堡(Bastion)

Anaconda74, CC0, via Wikimedia Commons

近世の城郭や要塞にみられる角型あるいは丸型の出っ張りのことです。

大砲に対抗するために、城壁を低くし、分厚くして上に大砲を置き、死角をなくすために丸型から角型へと変わりました。

稜堡についてもっと詳しく知りたい方は、このページも見てね