新着記事一覧

-

ヴァラーシュタイン城(Schloss Wallerstein)

ロマンティック街道にあるヴァラーシュタイン城です。 ロマンティック街道にあるけれど,日本にいる人にとってはあまり聞いたことのない城かもしれません。 この城はネルトリンゲンの北わずか5,6キロぐらいのところにある城です。ネルトリンゲンのある... -

ブロイベルク城(Burg Breuberg)

ブロイベルク城はダルムシュタット(Darmstadt)の南からハイデルベルク(Heidelberg)北部辺りにかけて広がるオーデンヴァルト(Odenwalt)にある山城で、保存状態の良い城で、文化財に指定されています。 城の建物の大部分が状態良く保存されており、そ... -

ローレライ伝説とライン川の魔力:ただの岩に秘められた詩と誘惑の物語

ライン川クルーズのクライマックスとも言える名所「ローレライ」。 「ローレライ」といえば、世界三大がっかり観光地の一つよね。 川に張り出した、ただの岸壁だから、がっかりしてしまうのも無理もないよ。 しかし、この一見何の変哲もない岩場こそが、何... -

ネコ城(カッツ城)とは?ライン川を見守る可愛くて堅固な古城の物語

ドイツ・ライン川のほとり、世界遺産「ライン渓谷中流上部」に位置し、有名なローレライの岩のすぐそばに、ひときわ目を引く古城があります。 その名はカッツ城(Burg Katz)。 「Katz」はネコを意味しているから、親しみを込めて、日本語ではよくネコ城と... -

マルクスブルク城(Marksburg)の名前の由来伝説

ライン川右岸,ブラウバッハの粘板岩の岩山の上に立つ山城です。一度も廃墟になることなく,近世のロマン主義による改築もされず,中世の姿を今に留める城です。二重の城壁を持ち,四角柱の上に円柱が乗った形の細長いベルクフリートがあります。 このお城... -

マルクスブルク城(Marksburg)の歴史と見どころを紹介!―ドイツ城郭協会本部

ライン川を見下ろす山の頂上に立つマルクスブルク城は、度重なる戦争でも破壊を受けることなく、また、19世紀のロマン主義の改築も受けず、中世の姿を今に伝える城です。現在、マルクスブルク城にはドイツ城郭協会の本部が置かれ、研究と修繕作業の計画と実施活動が行われています。ここでは、マルクスブルク城の見どころと、歴史について紹介します。 -

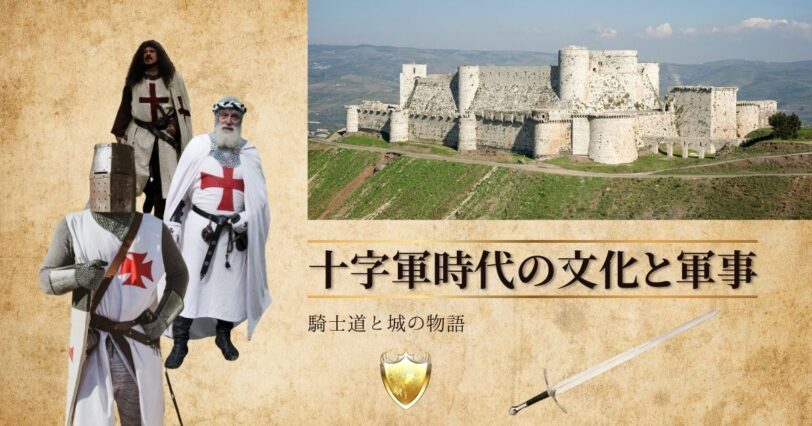

騎士のスポーツ馬上槍試合(Turnier)とはどんなもの?

中世の騎士たちが熱狂した馬上槍試合(トーナメント)は、戦争ができない武人たちの鬱憤晴らしを目的として始まりました。トーナメントで富と名声を得られれば、成り上がることができました。トーナメントとはどんなものか、トーナメントの歴史、現在に残るトーナメントについて解説します。 -

ミンネザング(Minnesang)―騎士たちが奏でた切なくも美しい愛の調べ

ミンネザング(Minnesang)は、シュタウフェン朝時代後期(12~13世紀)にドイツ語圏で花開いた騎士たちの宮廷文化の一つです。 特にシュタウフェン朝は、ミンネザング抜きには考えられません。 ミンネザングは、中世ドイツ語の「ミンネ(minne)=愛」と... -

ミニステリアーレとは?中世ドイツの「不自由な騎士」の謎と実像

中世ドイツの華やかな貴族や騎士の物語の陰には、しばしば見過ごされがちな、しかし社会を支える上で極めて重要な役割を果たした人々がいました。 それがミニステリアーレ(Ministeriale)です。 主に神聖ローマ帝国(現在のドイツとその周辺地域)で、11... -

マルティン・ルター(Martin Luther)ー世界を変えたドイツの修道士

マルティン・ルターといえば、社会の歴史教科書にプロテスタントを起こした宗教改革の人物として登場する有名人。 16世紀のヨーロッパに深く影響を与え、その後の歴史の流れを決定づけた人物です。 アウグスティヌス会修道士であり、神学教授であり、宗教... -

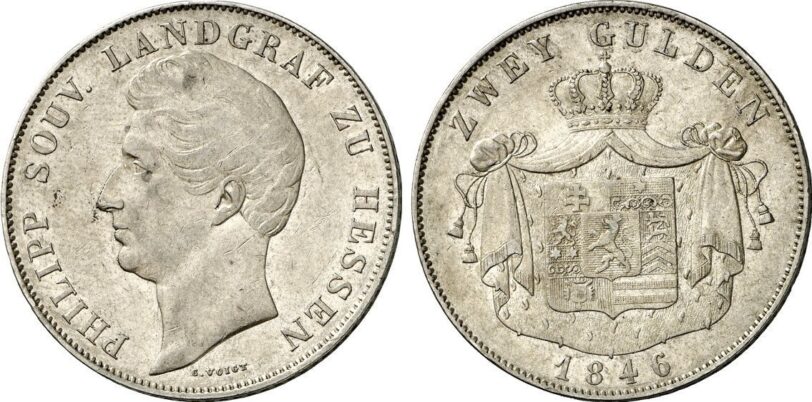

方伯(Landgraf)―部族公爵の権力を弱める役割を担っていた

方伯をラテン語で表現すると、lantgravius または comes terrae といい、諸侯の称号で「伯爵」の称号よりも上になります。 遅くとも中世後期以降の神聖ローマ帝国では、「方伯」、「辺境伯」および一部の「宮中伯」は帝国諸侯の一員であり、事実上、公爵と... -

フリードリッヒ一世(赤髭王)(Friedrich I. Barbarossa)

1147年から1152年まではシュヴァーベン公爵フリードリッヒ三世(Friedrich III. Herzog von Schwaben)でしたが,後に皇帝に即位してフリードリッヒ一世赤髭王と呼ばれるようになりました。 皇帝としての在位期間は1152年~1190年です。 赤髭王にまつわる...