中世ヨーロッパの荘厳な城壁の影に隠された、権力と謎に満ちた存在、城伯。彼らはただの城の守り手ではありません。

当初は王や地方領主から直接任命された役職でしたが、軍事、司法、行政の全てを統括する重要な役割を担っていました。城伯は、その強大な権力を背景に、地域の安全と秩序を守り、法を執行し、時には領土を拡大していきます。

しかし、城伯の職務内容は時代と共に大きく変化し、名誉称号化することでその実態も変わっていきました。

城伯という職は、かつての軍事的、行政的な権力を超えて、現代においてもなお、ヨーロッパの歴史や文化において重要な位置を占めています。

この記事では、城伯がどのようにしてその地位を確立したのか、そしてその職務がどのように進化していったのかを探ります。

都市の前身であるような大きな城での伯爵権の行使は、伯爵の資格をもつ貴族によって行われ、城伯の名はこれに由来しています。ニュルンベルクやフリードベルクなど、特定の地域で城伯がどう影響力を行使し、どのようにその地域の文化や経済に貢献したのかにも焦点を当てます。

現代に名を残す城伯家系についても触れ、彼らがどのようにして古い伝統を守り続けているのか、その社会的・文化的な意義を探ります。

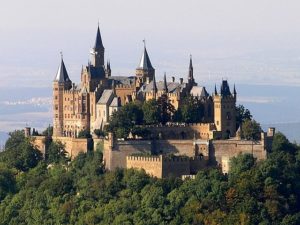

プロイセン国王やドイツ皇帝になったホーエンツォレルン家は城伯の出身だったんだよね。下級貴族だっただなんて意外ね。

うん。ホーエンツォレルン家はニュルンベルク城伯になったのをきっかけに、勢力を拡大、最後は皇帝にまで登りつめたすごい家系だよね。

城伯(Burggraf)とは:中世の城の支配者

中世の神聖ローマ帝国において、城塞(Burg)の統治者や管理者を指す爵位です。

その名の通り「城の伯爵」を意味し、彼らは国王や公爵、司教など領主から小さな封土を与えられ、その地域での行政、軍事、司法の権限を持っていた実質的な支配者です。特に城や要塞、その周辺地域の管理を任される貴族に与えられました。

中世における城伯職は、君主から与えられた小さな領域を実質的に統治しており、狭義には城(ブルク)の支配者、または都市の支配者でした。

城伯の定義と役割

城伯の主な任務は以下の通りです。

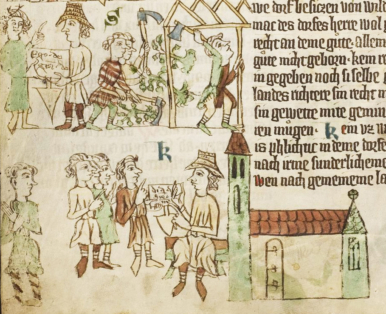

- 軍事権:軍事面での城塞の防衛と指揮

- 司法権:裁判権の行使(城伯裁判所の設置)

- 行政権:建設、手工業、関税など行政全般の監督

こ地域の行政と司法の両方の権限を持っており、時には軍事指揮官としての役割を果たしています。場合によっては造造幣権すら持っていました。領地の安全を守り、秩序を維持する責任を負っていました。

城伯の主な職務には、領内の法と秩序の維持、税の徴収、公共事業の監督、そして必要に応じて軍隊の指揮が含まれます。また、城伯は地方裁判所を開く権限も持ち、地域の裁判と法的紛争の解決に関与しました。

これらの広範な権限により、城伯は中世の地方政治において中心的な役割を果たしています。

要するに、城伯は領主に代わって現地で実質的な支配を行う重要な地位です。

特に都市の前身となる大規模な城塞では、将来の都市発展の礎を築く存在でもありました。

城伯の役割は君主(国王、公爵、伯爵や司教)によって与えられた小さな封土を管理することであり、主権の代表者であり、その地域での行政、軍事、司法の役割を担い、場合によっては貨幣鋳造権すら持っていました。

当初は単なる城の長官にすぎなかった城伯の地位も、やがて世襲化が進み、領土支配の足がかりとした家系が誕生しました。ニュルンベルクやフリードベルクの城伯家は、この職を発展の起点として勢力を拡大した代表例です。

これらの権限は、城の管理、軍事的指揮権をだけの城代(Burgvogt)とは明らかに違います。

城代(Burgvogt)との違い

城伯とよく似た役職に城代(Burgvogt)がありますが、これら二つの職は明確な違いがあります。

城代は城伯よりも地位が低く、権限も限定されていました。城代は通常、城伯によって任命され、城伯の代理人として城の管理運営を行っていました。

わかりやすくまとめると、下表のようになります。ただし、時代や地域によって異なることがあります。

| 城伯(Burggraf) | 城代(Burgvogt) | |

|---|---|---|

| 任命者 | 王や皇帝 | 城主 |

| 役割 | 城とその周辺地域の支配 | 城の管理運営 |

| 権限 | 軍事、裁判、行政、徴税、外交 | 城の防衛、治安維持、司法権の一部 |

| 地位 | 城主より高い | 城主より低い |

城代の役割は城やその直接的な周辺地域の物理的な管理に限られていることが多く、地域の軍事的保護が主な任務です。

一方、城伯はその支配地域内での上級裁判所の役割も担い、重要な政治的決定に関与することもあります。城伯は時には複数の城や広範な土地を統治することがありました。

城伯の歴史的変遷:領土と権力の拡大

初期の城伯は任命制の役職に過ぎませんでしたが、次第に世襲化されるようになりました。王や皇帝とは独立した地域権力者として、歴史に大きな足跡を残しています。

当初は城塞管理の役割しか持たなかった城伯ですが、時代とともに大きく変容し、中世後期には領邦君主に準じる存在へと成長しました。

起源と初期の城伯

城伯の起源は、フランク王国時代の神聖ローマ帝国初期に遡り、953年から960年頃に設立したと考えられています。

当初は単なる城塞の司令官および管理人を指す役職に過ぎませんでした。

城伯は王や地方の大貴族によって任命され、主に防衛施設である城の管理と保護を担当する官史でした。

世襲化と権力の拡大

初期の頃の権力基盤は弱かったんだけど、世襲化される頃で次第に強くなっていったよ。

他の封建国家の役職と同様、最初は任命制の城伯でしたが、11世紀から12世紀にかけて次第に世襲化されるようになり、城伯は称号になりました。

この変化は封建制度の確立と密接に関わっており、城伯が王や皇帝に対して独立した地方領主としての地位を確立したことを意味しています。

独自の軍隊を有し、城と周辺地域の司法けにゃ徴税権を掌握し、権力を拡大していきました。

領土支配への発展

中世後期になると、城伯の権力はさらに拡大し、領土支配へと進化しました。

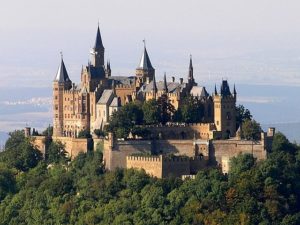

城伯出身の家系として有名なのは、ホーエンツォレルン(Hohenzollern)家です。城伯領ニュルンベルク(Burggrafentum Nürnberg)と呼ばれる広大な領域を実効支配しました。

神聖ローマ帝国の城伯たち

城伯領として有名なレーゲンスブルク(Regensburg)、ニュルンベルク(Nürnberg)、フリードベルク(Friedberg)城伯領の事例を紹介します。

同じ城伯領でも、置かれた地政学的状況から、性格が少し違います。

レーゲンスブルク城伯領

11世紀前半にはじめて言及され、伯爵領はドナウ川沿いに位置する帝国直轄領です。

城伯家は都市伯の性格を持っており、以下のような権利と役割を担っていました

- レーベンスブルク市と周辺地域を監督

- 司法権や軍事行政の権限

- 都市の自由と市場の権利を保護

- 中央ヨーロッパの交易に通常な役割

後に権利は分割され、バイエルン公やロイヒテンベルク伯に移りました。

ニュルンベルク伯爵領

フランケニア地上に位置する帝国直轄領で、ニュルンベルク市と周辺地域を統治していました。

1191/92年にシュヴァーベンのツォレルン家に世襲されるようになり、ツォレルン家はこれをきっかけに次第に権力を拡大。東フランケン地方へと勢力を広げていきました。

- 地域の治安維持

- 法の執行

- 市場の監督

- 地域防衛の強化

ツォレルン家は上記のことに力を入れ、文化的および経済的中心地として栄えました。

ホーエンツォレルン家は1417年にブランデンブルク辺境伯の地位を獲得し、後にプロイセン国王、ドイツ皇帝へと大出世した家系です。

フリードベルク伯爵領

ヘッセン(Hessen)州にあるフリードベルクは、城伯に仕えるブルクマン(Burgman)が実質的な支配者となり、1455年に帝国都市フリードベルクを手に入れました。

城伯の多様な活動

城伯は、

- 軍事権

- 司法権

- 行政権

の3つの権利を併せ持っていました。つまり、領域の実質的な支配者でした。

軍事的活動

城伯の最も重要な役割は、軍隊の指揮と防衛です。

城伯は領主から委任を受け、城の守備隊を統率し、有事の際には要塞の防衛に当たりました。特に国境沿いの要衝の城では、城伯の軍事力が重視されていました。

この軍事権が、城代との大きな違いだよ。

司法権と行政権

裁判権と行先見を有し、城伯裁判所を設置して民事・刑事裁判を行うことができました。

また、領内のあらゆる行政事項(徴税、公共事業の実施、市場の監督など)を行う権限がありました

領域管理と植民

城伯は与えられた封土の管理だけでなく、周辺の土地や資源の管理や開発も任されていました。

新たに征服した土地の開発に城伯が指名されることも多く、新天地に新しい集落を建設し、土地を開墾させて農業を促進させました。

特に東方植民の時代にはエルベ川沿いやザーレ川東部の辺境地域では、帝国領土拡大に貢献し、支配地域を安定させ、繁栄させました。

城伯職の変遷と現在

昔のような城伯の権限はなくなってしまいましたが、それでもなお「城伯」という肩書は現在でも意味を持っています。

世襲化と称号化

当初は領主から任命されて一時的な役職に過ぎなかった城伯ですが、やがて世襲化が進み、特定の家系が代第継承するようになりました。

世襲化は特定家系がその地域のおいて政治的・軍事的影響力を長期にわたって維持することを可能にしました。

しかし12世紀以降になると、城伯職はただの名誉称号となる事例が現れはじめます。権限はなくとも社会的地位や名誉を象徴するものとなり、形式的なものへと変化しました。

下級貴族への拡大

中世後期には城伯の職名が下級貴族の間に広まりました。本来は要塞の長官を指す言葉でしたが、

やがて城の守り手に当たる下級騎士にも使われるようになり、「フォン・ブルクグラーフ(von Burggraf)」といった名字を名乗り、城伯の称号を家名の一部としていました。

ここまでくると、単なる肩書

現在に残る城伯家

現在での「城伯」の称号を名乗る家系はあり、ドイツのドーナ(Dohna)家は、今なお城伯の称号を文化的行事や地域イベントといった公の場で使用しています。

日本でも殿様の子孫たちが、イベントに招待されていたりするから、それと同じことね。

Gerard van Honthorst, Public domain, via Wikimedia Commons

まとめ

城伯は、中世ドイツの封建制度において王や有力領主から直接任命された重要な役職で、以下のことを行っていました。

- 城や都市の防衛と管理

- 行政、司法、軍事の権限を持っており、地域の産業や文化の発展に貢献

歴史的に見ると、以下のように変遷します。

- 王や有力貴族から任命される任命制の役職

- 任命制ではなく世襲化し、特定の貴族家系が代々継承

- 実際の権限を伴わない名誉称号化

現代でも、城伯の称号を名乗る家系が存在し、文化的な行事や地域イベントで重要な役割を果たすことがありますが、その役割は主に名誉的なものです。

城伯の称号は、地域社会における尊敬と誇りの象徴として、歴史的な遺産として保持されており、かつての軍事的、行政的権限はなくとも文化的・社会的な価値を現在に伝えています。