中世ドイツの城(ブルク)での生活は、中世騎士物語でみられるような華やかさやロマンチックさはありません。

平穏な時期には、お祭りやトーナメントといった城での生活を彩る華やかなイベントがありましたが、普段は敵の脅威にさらされながら過酷な日常生活を送っていました。

城山塔子

城山塔子下級騎士になると、農民と何ら変わらない自給自足に近い生活をしていたんだ。いろいろなものを自分で用意したよ。

召使いが何でもやってくれるわけじゃないの?

現代のように物流が発達していない時代。基本的に領内で手に入る物で賄っていました。

本記事では、城の中の衣食住および人々の楽しみについて簡単に紹介します。

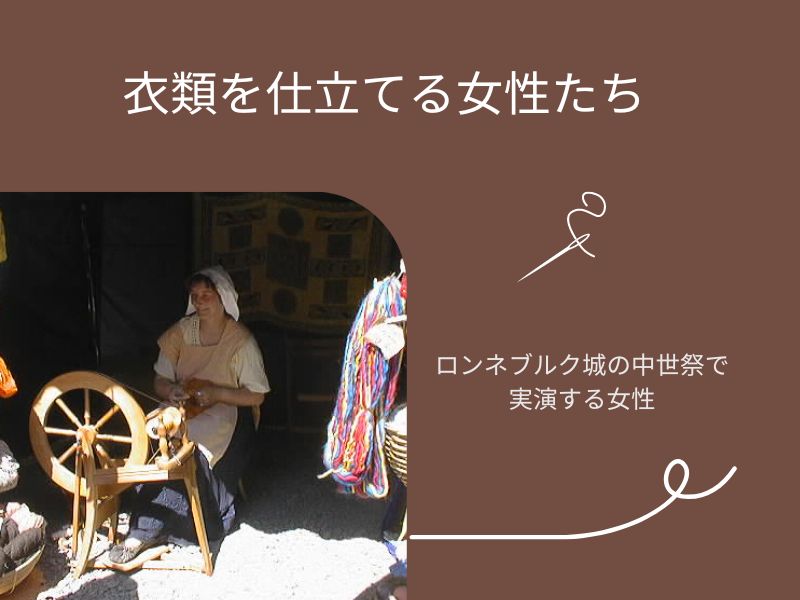

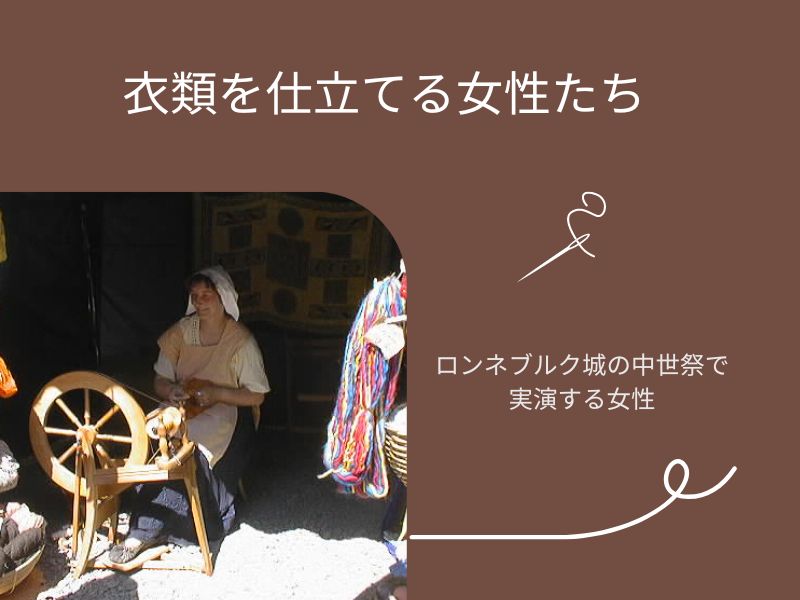

女性たちが仕立てる衣服

衣類を用意するのは城の女性たちの仕事。

基本的に、女性たちは城の奥で過ごします。ケメナーテ(Kemenate)と呼ばれる部屋で、女主人たちが侍女たちとともに衣服を仕立てていきます。

中世騎士物語の最高傑作である『ニーベルンゲンの歌』でも、妻のクリームヒルトが夫のジークフリートのために、1年かけて見事な刺繍を施した服を用意する場面があります。

侍女たちだけでなく、領主夫人自ら刺繍を施します。

安価な糸や布は侍女たちが用いますが、高価な糸や布は城主夫人が自ら紡ぎ、仕立て、刺繍をします。

領主夫人は命令するだけで、作業はすべて侍女たちが行うものだと思っていたけど、違うんだ。

騎士物語の中でも上流貴族のご夫人自ら刺繍を施す場面が登場するからね。ただし、扱える糸や布に階級差があることがポイントだよ。

裕福な領主であれば、市場から絹といった異国の布を購入して仕立てることもありました。

髪の手入れ

貴族男性はセミロングのおかっぱ頭、貴族女性は長い髪が誇りでした。しかし現代とは違い、髪を洗う習慣がなかったため、シラミに悩まされていました。

男女問わず一日に数回、目の細かい櫛で髪をとき、髪の毛についたシラミやその卵を駆除していました。

同様に、ノミにも悩まされ、常に痒みと闘っています。

中世ヨーロッパに、入浴の習慣なんてないもんね。

乏しい食生活

ヨーロッパは寒いです。

ヨーロッパにジャガイモが入ってくるのはずっと後の時代ですし、採れる食材も限られています。現在のように豊富な食材がテーブルに並ぶということなんて、お祝いごとに限定されていました。

戦争で籠城戦になることも多かったため、籠城した時の食料調達も兼ねて、城内で食用の家畜を飼ったり、家庭菜園などを行っていました。

近世シュロスに見られるような、色とりどりの美しい庭園はありません。中世時代は庭園というよりも「畑」です。

畑を耕したり、家畜を飼ったり、王侯貴族なら使用人にやらせていたのでしょうけど、下級騎士は自分でやっていそうだよね。

快適さとは程遠い住空間

敵の攻撃から守るために建てられた城は、厚さ数メートルの石壁で守られています。

それゆえ、生活空間としては快適なものでは決してありませんでした。

乏しい光

城は防衛施設であるということを考えると、開口部は小さい方が良いのです。

開口部があったとしても、城の壁の厚さは数メートルはある(ただし上層部になるにつれ薄くなる)ので、太陽の光はなかなか差し込みません。そして鎧戸で常に閉まっているのが普通でした。

窓ガラスがあったとしても、それは大変貴重なものであり、普段は安全な場所に保管されていました。基調な窓ガラスは、城主や客人がいるときだけ取り出し、はめられていました。

火の光

冬は暖炉が周辺を照らしていました。

壁には長めの松明が取り付けられ、周囲を照らしています。特別な日には、ピッチや樹脂を染み込ませたボロ布を木の棒に巻き付けた松明を使用していました。

最も安全な火の光はろうそくです。

動物から抽出した脂肪を土の器に入れて燃やしていましたが、煙と悪臭がひどいという欠点がありました。

藁敷きの汚れた床

床には藁を敷いていました。

藁敷の床の上に、ネズミがよくチョロチョロしていたことを想像すると、ペストが流行るのも納得。

藁の中はすぐにたくさんのゴミが溜まってしまうので、数日に一度のペースで取り替えられていました。

寒さ対策

ヨーロッパの冬は寒いです。

木の板

城主家族が生活する一部の部屋にのみ、壁や床に温かみのある木の板が打ち付けられました。

タペストリー

裕福な城では、断熱材として壁にタペストリーが掛けられました。

タペストリーは豪華な壁の装飾で、富の証と考えられていました。

少ない暖炉

暖炉は部屋をわずかに暖めるだけで、雨や嵐の日には風が吹き込んでいました。

現代の常識から考えると、当時の暖炉はひじょうに熱効率の悪いものです。

暖炉の前は確かに暖かかったかもしれません。しかし空気の流れから、部屋の扉近くの使用人たちの足元には冷たい風が吹き、寒さに震えながら耐え忍んでいました。

暖かい暖炉の前は、城主家族のみの特権です。パラスの中の暖炉のある部屋はケメナーテ(Kemenate)と呼ばれ、主に女主人たちが生活していました。

城のトイレ事情

各階にガルドローブ(Aborterker)と呼ばれるトイレがありました。

座面に丸い穴が空いた石板が置いてあるトイレです。

中には写真のように座面が木で作られた快適なトイレや、洗面台が用意されているトイレもありました。お尻は,海綿や藁で拭いていました。

排出物は城の堀に落ちたり、特別に作られた肥溜めに落ちるようになっていました。

冬はおしりが寒そうだ。

肥溜め清掃人がおり、定期的にトイレの穴や堀や肥溜めを掃除していました。

トイレは有事の際に、石落としとしても使用されました。

ベッド

Franzfoto, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

ベッドは高価な家具です。

隙間風や寒さを防ぐために羽目板になっていました。

裕福な騎士は羽毛や獣毛が入ったマットレスを使用していましたが、貧しい騎士は葉っぱの入った袋のこともありました。その上に木綿のシーツを敷きました。

全裸で寝る習慣であったため、シーツは頻繁に取り替えられていました。

『アルプスの少女ハイジ』が、藁を敷いた上にシーツを被せてベッドを用意していたシーンがあったけど、あんな感じかしら?

天蓋付きのベッド

王様やお姫様が、天蓋カーテンの向こうのベッドで寝ているシーンがよくあります。

天蓋カーテンは、寒さ対策のためと、害虫が寝床に落ちてくるのを防ぐためにありました。

レースのような軽い布ではなく、隙間風に対してびくともしない重い布が用いられています。

城の中は至るところから隙間風が吹き込んでいたために寒く、天蓋カーテンで風の侵入を防ぐことによって暖かく眠ることができました。部屋の中に小さな部屋を作るイメージでしょうか。

ちなみに、ベッドは城主とその家族たちだけの特権です。

寝衣はなく、裸で潜り込んでいたよ。

室内遊び

天気の悪い日、寒い日などは外に出かけず、家の中で大人も子どもも遊びます。

現在のようにテレビやスマホはありませんが、ボードゲームやカードゲームといった遊びを楽しんでいました。

貴族たちの遊びについて、詳しくは下記で紹介しています。

中世のお祭り

普段の日常生活は単調でつまらないものですが、つまらない生活の中でお祭りを楽しみにして暮らしている人は、現在にもいるのではないでしょうか。

中世の騎士たちも同じ。

つまらない生活の中で、ハレの日だけは日頃のうっぷんを晴らすかのようにはっちゃけ、トーナメントで活躍して名声を得ることは大切なことでした。

中世のお祭りについて、下記の記事で詳しく紹介しています。

中世の騎士にとって、馬上槍試合(トーナメント)は軍事演習であり、娯楽であり、晴れの舞台でした。

中世の騎士物語である『ニーベルンゲンの歌』には、なにか祝い事があるとすぐにトーナメントが開催されている様子が描かれています。

馬上槍試合について、詳しくは下記で紹介しています。

コメント