国王選挙という言葉を聞くと、多くの人が首をかしげるかもしれません。

万世一系の日本の皇室とは異なり、中世ヨーロッパにおいて国王は諸侯による選挙で選ばれます。

王位継承は血統がすべてでは?選挙で選ばれるの?

と不思議に思う方が大半でしょう。

しかし、歴史を振り返ると、王位が選挙によって決められた例が数多く見受けられます。

神聖ローマ皇帝は選挙で選ばれる君主であり、世俗的権力と宗教的権威を兼ね備えていました。それは同時に、領主や都市、教会などの諸勢力からの制約を受けることを意味します。

中世ドイツの国王は選挙で選ばれましたが、その選挙プロセスは複雑で紛糾することも多くありました。また王位継承をめぐっては、長子相続と分割相続の対立など、しばしば内乱勃発の原因となっています。

ドイツの国王選挙と王位継承の仕組みは、この時代の政治的風景を形作る上で重要な役割を果たしました。

国王と言えば、後の時代では最高君主になりますが、中世初期のヨーロッパで最高君主であったとは言い切れない側面があります。

本記事では、中世ドイツにおける国王選挙と王位継承の歴史を詳しく紐解いていきます。

神聖ローマ帝国成立までの国王選挙と分割相続

中世ドイツでは、王位継承をめぐる問題も国王選挙と同様、長子相続と分割相続の対立も激しく、度々内乱に発展していきます。

長子相続を主張する勢力は、王国の統一を重視し、強力な皇帝の誕生を望みます。その一方で分割相続を主張する側は自らの領地を確保することを優先し、複数の王国の併存を目指していました。

しかし分割相続を繰り返すと、やがては存続不可能なほどに細分化してしまいます。選挙制は領土の細分化を防ぐ役割も担っていました。

古代ゲルマンの時代

古代ゲルマン社会は分割相続が基本で、有事の際は選挙で首長を選ぶ伝統がありました。

指導者を選ぶ集会では、

- 勇気

- 戦闘技術

- 指導力

の3つの資質が高く評価されます。

この指導者選びの習慣が、後の神聖ローマ帝国における皇帝および国王を決める選挙制度の基盤になりまあした。

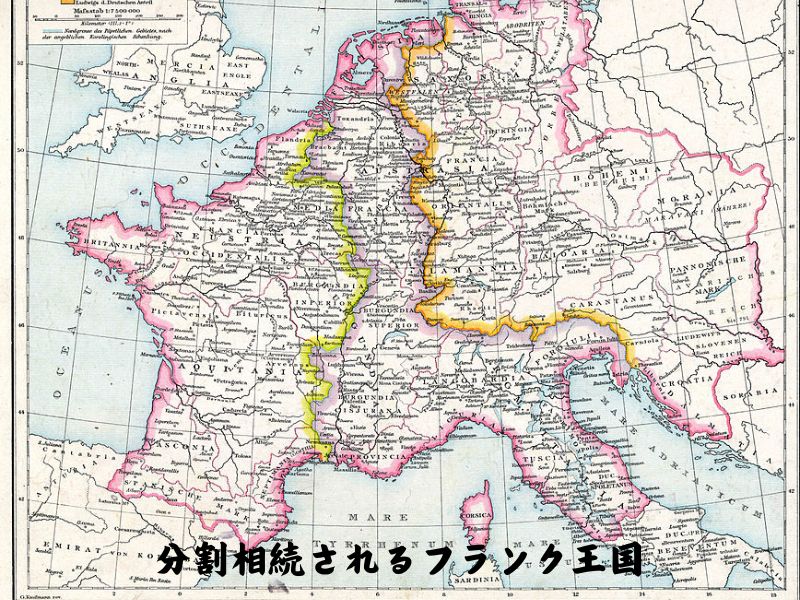

フランク王国の時代

国王の称号を名乗れるのは、特定の家系に限られており、メロヴィング家またはカロリング家のみが国王の称号を使用していました。

しかし、バイエルン大公など、フランク王国以外でも国王を自称していた諸侯がいましたし、フランク王国が認めなかっただけでバイエルンの史料では国王と記載されています。

日本の例で例えると、将軍様はいるけれど、各地に戦国大名が独立して存在し、司法や行政を独自に行っていたという感じかな。

ゲルマンは長子相続ではなく分割相続を伝統としており、複数の国王の存在を許す土壌がそもそもあります。

それこそ強力な王がいる時代は国土が統一されていますが、強力な王が亡くなると、国すらも息子たちに分割されます。カール大帝(Karl der Große)の孫の代に起こったフランク王国の分裂は、その代表例です。

メロヴィング朝

メロヴィング朝創設者のクロヴィスは、選挙で選ばれています。

カロリング朝

カロリング朝の創設者であるピピン(Pipin)は、フランク有力諸侯による選挙を済ませ、ローマ法王の黙認をとりつけた上で、無血クーデターを起こしました。

はじめはカロリング家からのみ選ばれていた国王ですが、しばしば自由選挙が行われています。

カール大帝(Karl der Große)は息子のルートヴィヒ敬虔王(Ludwig der Fromme)を共同統治者にすることで、選挙ではなく世襲で引き継がせることに成功しています。

ルートヴィヒ敬虔王の死後、息子たちの間に争いが勃発。現在のフランス、ドイツ、イタリアの原型となる西フランク王国、中フランク王国、東フランク王国が誕生しました。

神聖ローマ帝国の成立と選挙制度の変遷

中世ヨーロッパ、特にドイツの王位継承は、しばしば複雑な歴史的背景と権力争いを反映しています。

神聖ローマ帝国の枠組み内で、王位継承の法律と実践は時代と共に進化し、多くの重要な政治的、社会的争点を生み出しました。ここでは、継承法の変遷とその主要な争点、そして影響力を持つ王家に焦点を当てて解説します。

ドイツ王国時代

カロリング朝断絶後、コンラート一世(Konrad I.)は、選挙により国王に選ばれました。

選挙と言っても、初期の頃は今の選挙のような投票ではなく、拍手でした。

コンラート一世は、「選挙は無駄な対立を生む」ということから、臨終の際、対立関係にあったザクセン家のハインリッヒ一世(Heinrich I.)を国王に指名します。

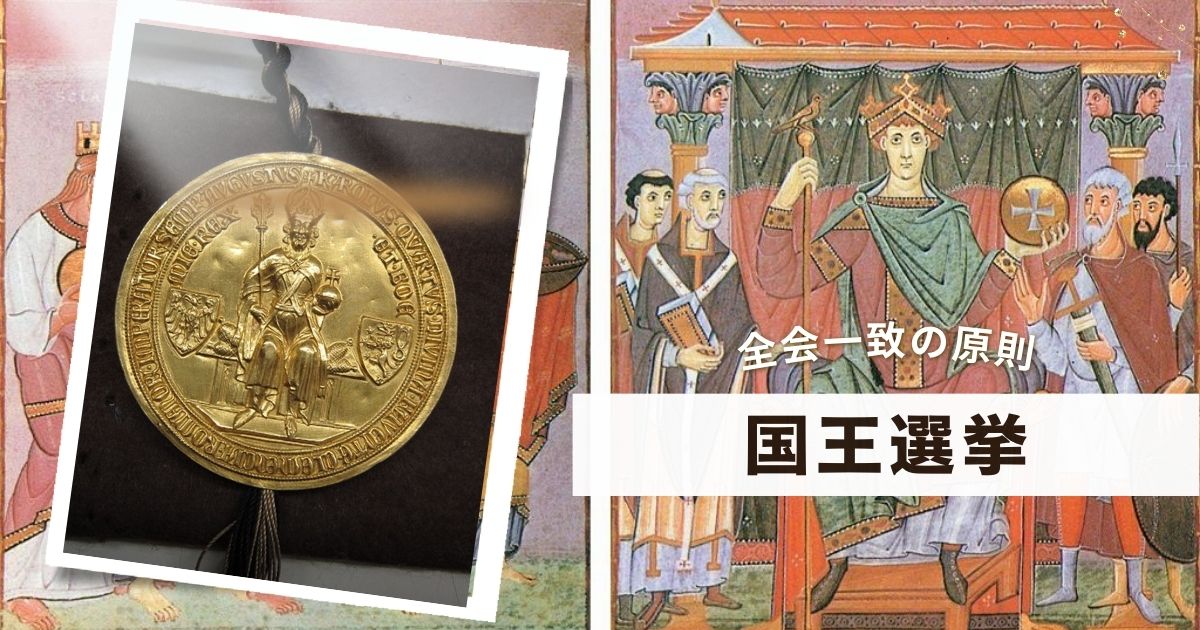

神聖ローマ帝国の皇帝選挙

中世ドイツの政治体制の基礎を築いたのは、オットー一世(Otto I.:912-973)です。オットーはローマに遠征した962年、ローマ皇帝に戴冠され、神聖ローマ帝国を創設しました。この新たな帝国は、西ヨーロッパの覇権を握る強大な存在となっていきます。

オットーは皇帝として世俗的権力と宗教的権威の両方を兼ね備えていましたが、同時に各地の有力な領主たちとの綿密な権力分担も行っていました。この複雑な政治構造は中世ドイツの特徴となっていきます。

1024年の自由選挙

コンラート二世(Konrad II.)が選出された1024年の選挙では、有力な封建領主が一人ずつ口頭で名前を挙げ、それに賛同するものは歓声を上げる方法でした。

1125年の自由選挙

ロタール三世(Lothar III.)が選出された1125年の選挙では、誰を国王に指名するか名を挙げることのできる有力封建領主は40名に制限されました。

対立国王の誕生

国王に即位するためには、教会による塗布と戴冠式が必要となってしまったことから、

国王選挙には全一致でなければならない。全会一致の決定に神の意志が提示されるからだ

の原則が強まってしまいました。

人数が多ければ多いほど全会一致は難しいです。多数決で選んだとしても、少数派が退席した後に全員一致として国王を選んでいました。

多数派が選んだ国王を支持しない少数派はフェーデで対抗する権利はありましたが、多勢に無勢なので、一般的には多数派の決定に従ったようです。

しかし、多数派と少数派の勢力差があまりない場合、少数派は少数派のみで集まって国王を選出しました。

対立国王の誕生です。

また、政情不安になると選出した国王を廃位し、新たに国王を選ぶこともありました。

ローマ法王と度々対立していたハインリッヒ四世(Heinrich IV.)は、諸侯によって廃位され、新しい国王を立てられてしまいました。

別の理由で複数の天皇が擁立された南北朝時代を思い起こせば、このような状況は諸侯の力が強い争いの時代であることを理解しやすいかも。

大空位時代

国王は選挙で選び、全会一致を原則とするドイツでは、各派閥が各自国王を立て、何人かの国王が並び立つ危険がありました。選挙で選んだ正統な国王だけでなく、少数派が独自の対立国王がいつ出現してもおかしくない状況です。

この状況が頂点に達した時が「大空位時代」と呼ばれる時代で、シュタウフェン朝断絶以降、封建領主たちは自分たちの勢力を拡大するために無能な王を選出するに至ります。

イギリスのコンウォール伯リチャードやカスティラ王アルフォンをドイツ国王選びますが、いずれもドイツにいません。事実上、ドイツ国王が存在しない状態です。

大空位時代はハプスブルク家のルドルフ一世(Rudolf I.:在位1273-1291)が選ばれるまで続きました。

1356年の金印勅書(Goldene Bulle)の発布

選挙によって国王を選出することは、政治的混乱を招きます。

こうした混乱状況は、カール四世(Karl IV.)が金印勅書を発布するまで続きました。

政治的分裂の危険を避けるため、国王を選ぶ選挙権を持つ諸侯を7名の選帝侯(Kurfürst)に制限することを正式に定め、少数派が別の国王を選出できないようにしました。

とはいえ選帝侯たちは、王位継承の際に自身の利益を最大限に引き出すべく、しばしば熾烈な争いを繰り広げます。国王選挙の過程では、領主間の利害対立や宗教対立なども絡み、議論は激しくなることも少なくありませんでした。

15世紀以降の激しい選挙競争

しかし15世紀以降になると、国王選挙をめぐる情勢は一変します。ハプスブルク家とヴィッテルスバッハ家を中心とした有力王朝の対立が激しさを増し、選挙は熾烈な争いの場となっていくます。

領主たちは、自らの利益を最大限に引き出すべく、選挙への介入を強めます。同時に大国フランスやオスマン帝国の影響力も高まり、神聖ローマ帝国の内部は混迷を極めました。

16世紀の宗教改革期の選挙と内乱

さらに16世紀の宗教改革期になると、新旧宗教勢力の対立が国王選挙に大きな影響を及ぼします。カトリック派とプロテスタント派が、皇帝の宗教的立場を巡って対立し、しばしば内乱に発展していきました。

この宗教対立は、選挙の都度、激しい対立と紛争を生み出していきます。皇帝の権威が低下する中で、神聖ローマ帝国の支配体制は益々不安定さを増していきました。

国王選挙における教会の力

国王選挙には、教会の力が大きく関わっています。

聖職者は原則として独身で、子どもはいません。教会関係の役職は血統では成り立つわけではないので、血統による相続はそもそも考えられていません。

そもそも教会の高位役職は選挙によって決められていることもあり、それを国王選挙にも求めました。

教会は血統主義を否定し、選挙原理を強めます。

- 賢明な精神を持ち、信仰の厚い高潔な人物しか国王にしてはならない

- 世襲によって王権を受け取るべきではなく、真に資格のある王子であっても相続権よりもむしろ自由選挙によって王たるべきである

といったことが声高に繰り返し叫ばれました。

そして、

全一致の決定に神の意志が掲示される

という立場を決して譲りませんでした。

教会の力が強かったために、上述したようにドイツでは

- 対立国王が立てられ、国王が複数存在

- 派閥争いによるフェーデが頻発

- 国王がドイツに存在しない大空位時代の発生

を生み出すに至ってしまいます。

戴冠式

ピピン以来、国王の即位には塗油がセットになっています。

816年に教皇ステファン4世がランスでルードヴィヒ敬虔王戴冠式を行ったことで、戴冠式の厳粛な行為は、塗油と実際の戴冠式を組み合わせた教会的・典礼的な行為となりました。

塗油という儀式が導入されることによって、国王は聖職者的存在とされます。

フランスやイギリスの場合

君主たるもの、その権威と権利を我が子に譲りたいと思うのが人の性。

フランスやイギリスの場合、選挙原理の克服が必死になって行われ、ドイツほど諸侯の力が強くないうえに男系が続いたこともあり、早い時期に世襲相続を安定させることができました。

フランスの場合

初代フランス国王ユーグ・カペー(Hugues Capet:在位987-996)は選挙で国王に選ばれると同時に、息子のロベール二世(Robert II.:在位996-1031)を共同国王にしました。

諸侯の反対はもちろん強かったのですが、スペイン遠征を口実に、

万が一の場合のことを考えて、後継者を決定しておく必要性がある!

ということで、自分の目が黒いうちに次代国王を選ぶ選挙を行わせ、ロベール二世を選ばせました。

このようにして、フランスでは国王が即位すると、在任中に次代国王の選挙を済ませ、塗油も済ませておく慣行が一般化しました。

これはこれで、息子との対立という争いが起こる原因になっていたりします。

フィリップ二世(Phillippe II.:在位1180-1223)が在任中に息子を共同国王にしておく制度を廃止しましたが、もうこの頃になるとフランスでは世襲制が定借しており、選挙で選ぶことはなくなりました。

イギリスの場合

イギリスも同様に、ブランアジネット家のヘンリー二世(Henry II.:在位1154-1189)が国王に選出された時、息子のリチャード一世獅子心王を共同統治者にしました。

リチャード一世が急死すると、一時的に選挙制が復活し、ジョン欠地王が国王に選ばれました。

ジョンは欠地王と諡が付いていることからわかるように失策を重ね、怒った封建領主たちは、国王にマグナ・カルタを承認させるに至ります。

国王が選挙によって選ばれるのなら、王権の無制限な行使は許容することはできない

ということを示しています。

まとめ

中世ドイツの国王選挙制度は、極めて複雑な政治構造を生み出しました。選帝侯たちの私利私欲が絡み、しばしば激しい対立と内乱を引き起こしていきます。

- ゲルマンの伝統

-

- 分割相続

- 皆の合意(選挙)で首長を選ぶ

- キリスト教的価値観

-

- 選挙には神の意志が働く全会一致の原則

- 私的願望

-

- 我が子に家督を譲りたい国王

- 自分たちの権力を最大限にするため無能な王を選びたい選帝侯

これらは中世ドイツの政治的な多元性を維持する上でも重要な役割を果たしていました。領主や都市、教会といった各勢力が選挙に介入し、自らの利益を反映させる機会を得ていました。

国王選挙の制度は、中世ドイツの政治・社会構造を複雑化させる一方で、独特のバランス感覚を生み出していったと評価できます。

中世ドイツの政治史における意義

中世ドイツの国王選挙と王位継承の問題は、決して単なる権力闘争の歴史ではありません。そこには、神聖ローマ帝国という特異な政治体制の維持をめぐる、極めて重要な争いが展開されていました。

宗教改革期の対立など、これらの問題は中世ドイツの政治史においても非常に大きな影響を及ぼします。国王の宗教的・政治的な立場をめぐる対立は、時に三十年戦争といった内乱の引き金にもなりました。

国王選挙と王位継承の問題は、中世ドイツの歴史を大きく左右する重要な要因であり続け、ドイツ中世史の理解に欠かせない、貴重な一側面と言えるでしょう。