ドイツ南部・ロマンティック街道(Romantische Straße)はネルトリンゲン(Nördlingen)の南東、リース(Ries)盆地の縁、ヴェルニッツ(Wörnitz)川の谷を見下ろす急峻な尾根に位置する山城、ハールブルク城(Burg Harburg)。

ハールブルク城はドイツ南部でも指折りの規模と保存状態を誇ります。

その起源はオットー朝時代の避難砦に遡り、シュタウフェン朝の帝国城塞、後にエッティンゲン伯爵家の居城として発展しました。

近代以降は博物館として公開されています。

| 城の立地 | 山城 |

| 城の分類 | ブルク |

| 神聖ローマ皇帝→エッティンゲン(Oettingen)伯爵家→エッティンゲン=ヴァラーシュタイン(Oettingen-Wallerstein)侯爵家 | |

| 築城年代 | 10世紀後半 |

| 指定 | バイエルン州保護文化財 |

下記のような、主要建築様式が層をなして残る生きた年代記、類まれな特徴があります。

本記事では、千年以上の歴史を持つハールブルク城の歴史を紹介します。

ハールブルク城の見どころ編については、下記ページをご覧ください。

先史~オットー朝:避難砦から石造りの城へ

Berthold Werner, Public domain, via Wikimedia Commons

ハールブルクは、ヴェルニッツ川の浅瀬とヨーロッパの重要な遠隔交易路が交わる交通の要衝として、青銅器時代からすでに利用されていたと考えられています。

また、鉄器時代の環状城郭の痕跡も確認されています。

随分と昔から使用されてきた場所なんだね。

地方城塞(Landesburg)として

- 9世紀から10世紀

-

マジャール人の侵攻に対する防御拠点「オットー朝の地方城塞(ottonische Landesburg)」として要塞化され、避難砦として機能していたと考えられています。

侵攻してくるマジャール人に対抗するため、この時期ドイツ各地で築城が進むよ。

- 11世紀

-

石造りの山城が登場。ハールブルク城も内郭から段階的に石造りの山城へと段階的に転換していきました。

名称の初出と城名

1093年、史料に「Horeburc」という名で初出。

12世紀から13世紀に築かれた城の多くが「○○シュタイン」という名前を持つのに対し、「ハールブルク」はそれよりも古い命名様式です。

城の起源の古さを物語っているね。

シュタウフェン朝:帝国城塞としての確立

オットー朝からシュタウフェン朝になると、ハールブルク城はシュタウフェン朝の帝国城塞として発展しました。

- 1139年

-

クノ・フォン・ハールブルク(Kuno von Harburg)が断絶し、ゲルトルート・フォン・ズルツバッハ(Gertrud von Sulzbach:コンラート3世ドイツ国王妃)の結婚持参金として、ハールブルクの地はシュタウフェン家の帰属することになります。

コンラート3世(Konrad III.)在位:1138年–1152年

- ホーエンシュタウフェン家出身のドイツ王

- ヴェルフ家との抗争を経てドイツ王に選出

- シュタウフェン朝の王権基盤を整備

- イタリア遠征に失敗したため神聖ローマ皇帝になれず、生涯ドイツ王

- 1150年

-

ハインリヒ=ベレンガル(Heinrich-Berengar)が遠征中の父王コンラート3世に宛てた書簡で、「in quodam castro nostro(我々の城の一つ)」と記しています。

このことから、ハールブルク城はシュタウフェン家の「王領地=帝国城塞」であったことが示唆されています。

当時13歳のハインリヒ=ベレンガルは共同国王。ここからフロッホベルクの戦い(Schlacht bei Flochberg)に赴いた逸話が伝わっているよ。

中学生にして、城の留守を預かって、軍を率いて戦っているの!?!

- 1239年

-

コンラート4世がハールブルク城から文書を発行した記録があります。

シュタウフェン朝時代の城は、背丸角石を用いて建てられていることが特徴。この石が残る部分はこの時代に建てられたことがわかります。以下のものがこの時代に建設されたものです。

- 内側門(Inneres Tor)

- 2つのベルクフリート(盗賊塔とファウル塔)

- パラス(侯爵館:Fürstenbau)の一部

- 聖ミヒャエル教会の一部

背丸角石(Buckelquader)

シュタウフェン朝時代、表面に出ている面がボコッとなっている方形の石が大流行しました。この時代特有なので、シュタウフェンの壁とも呼ばれます。

表面は、きれいに整えられていることもあれば、粗削りのままのこともあります。

環状城壁と同様、この時代のものはこのような石が用いられていることが多いので、すぐに時代が分かります。

このような角石は高度な石工技術が必要とされ、技術が大いに飛躍しました。

(写真:皇城ゲルンハウゼン)

シュタウフェン朝時代のハールブルク城は、ブルクマン職に就いているミニステリアーレが担いました。オットー・ド・ゴスハイム(Otto de Goshaim)が管理を任されたミニステリアーレとして記録に残っています。

エッティンゲン家への移行と台頭(~1418)

シュタウフェン朝の終焉とともに、帝国城塞は有力諸侯へ質入れされ、払い下げられていきました。

ハールブルク城もその一つで、エッティンゲン(Oettingen)伯爵家に質入れされました。

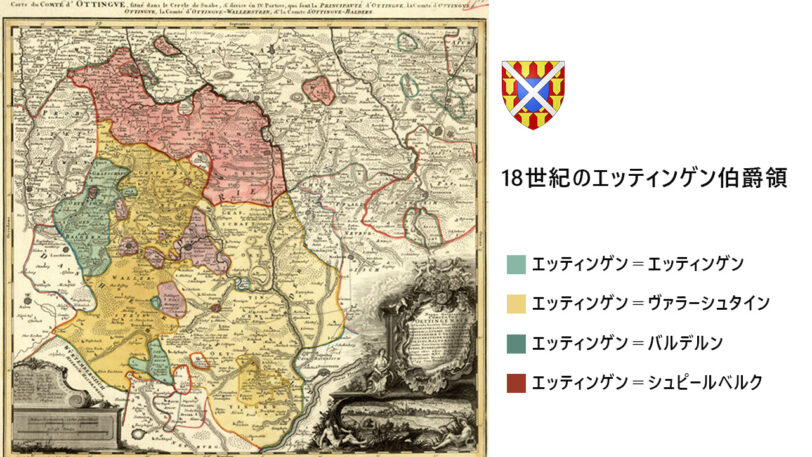

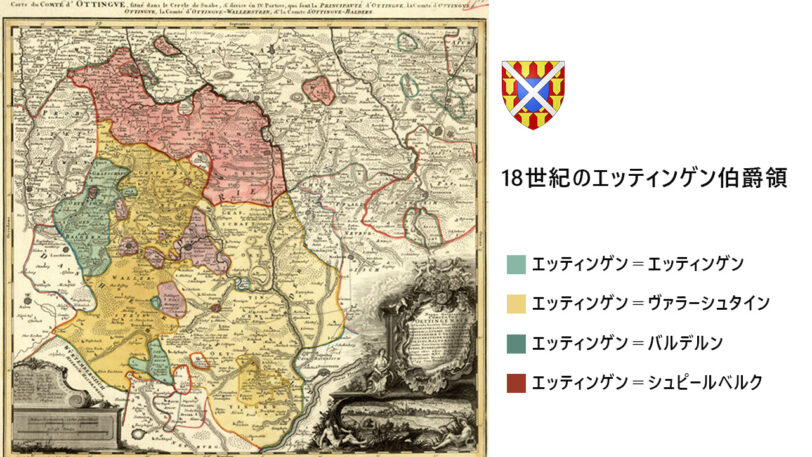

エッティンゲン家について

ドイツ南部で最古級の貴族家系の一つに数えられています。

- 1141年

-

ルードヴィッヒ・フォン・エッティンゲン(Ludwig von Oettingen)が史料に初出。

- 1147年

-

伯爵位を叙爵したと推測されています。

当時はアルトミュールタール(Altmühltal)周辺地域、クライヒガウ(Kraichbau)、バンベルク(Bamberg)を中心とするマインボーゲン(Mainbogen)に領地があり、支配領域はモザイク状に分布していました。

エッティンゲン家の台頭

エッティンゲン家は13世紀から14世紀にかけて、買収により領土を拡大していきます。

- 1251年

-

国王コンラート4世がハールブルクの村をエッティンゲン伯爵ルードヴィッヒ3世に抵当物件として差し出します。

- 1254年

-

コンラート4世の死去に伴い、シュタウフェン朝が終焉。大空位時代と呼ばれる混乱期に突入します。

- 1299年(史料によっては1295年)

-

ハプスブルク家の国王アルプレヒト(Albrecht)が、ハールブルクの市場と城をエッティンゲン伯爵ルードヴィッヒ5世に質入れします。

この質権は1回で終わりではなく、複数回行われて増額されていくよ。

- 1418年

-

皇帝ジギスムント(Sigismund)により、エッティンゲン伯爵への帝国借用金が償還不能と宣言され、ハールブルク城のエッティンゲン家による所有が確定します。

これにより、エッティンゲン家のネルトリンゲン・リース地方での覇権を確立しました。

以後、17~18世紀の領土売買を除き、領土は1806年までほとんど変化していません。

面積的には、ヴィッテルスバッハ家やハプスブルク家の領土と並ぶ広範囲な世俗的領土を所有していました。

エッティンゲン家の階級を考えると、身分不相応とも言えるぐらい広い!

居城化と宗教改革(15~16世紀)

エッティンゲン伯爵ヴォルフガング1世(1493-1549年)とその息子カール・ヴォルフガングが城を居城として整備します。

以後、ハールブルク城はエッティンゲン家の居城として、18世紀まで拡張が続けられます。

15世紀

- 1420~1430年頃(フス戦争の頃):ツヴィンガーの建設

- 内門と下門はツヴィンガーと一体化

- 1496年:ザールバウの低層1階部分

- 赤い厩舎(Rote Stallungen)の建設

3種類の矢狭間がある防衛通路が増築されたのも、この時代だよ。

宗教改革の導入(1524年)

ルートヴィヒ15世(Ludwig XV)の共同統治者である弟のカール・ヴォルフガング(Karl Wolfgang)は福音派の宮廷宣教師パウル・ヴァールベック(Paul Warbeck)をハールブルクに招き、宗教改革を導入。

聖ミヒャエル教会はリース地方で最初のプロテスタント説教所となりました。

シュマルカルデン戦争(1546年~1547年)

ハールブルク城は複数回に渡る占領や紛争に巻き込まれながらも、大きな損傷を免れました。

他の城が破壊されていく中、残ったんだ!

カール・ヴォルフガングは中立を保ち、シュマルカルデン同盟には加わりませんでした。

- 1546年9月

-

シュマルカルデン同盟軍がハールブルク城を占領。

同盟軍降伏後、今度は今度は皇帝軍がハールブルク市場を略奪し、城を占拠。

- 1546年12月

-

中立であったにも関わらず、カール・ヴォルフガングは廃位され、1548年まで亡命を余儀なくされ、1549年に亡くなります。

彼の死後、カトリック系の分家に継承されたから、エッティンゲン家の支配は変わらないよ。

- 1555年

-

カール・ヴォルフガングの兄ルートヴィヒ15世はシュマルカルデン同盟に積極的に参加していたたため帝国追放処分を受けていました。

しかしアウグスブルクの和議(Augsburger Reichs- und Religionsfrieden)の後、

領主の信仰がその地の信仰となる

という原則に基づき、カール・ヴォルフガングの宗教改革事業を継続。ハールブルクの地は再び福音派に変更されました。

エッティンゲン家は、カトリック派と福音派に分裂しちゃったんだ。

16世紀の建築活動

シュマルカルデン戦争後、城では再び建設活動が活発化。ゴットフリート(Gottfried)伯爵の時代、現在に残る主郭の大部分がこの時期に建設されました。

- 侯爵館(Fürstenbau)の改築

- 城代邸(Burgvogtei)の建設

- カステンハウスの増築

- 落とし格子を備えた下門

三十年戦争(1618~1648年)

リース地方の他の城が破壊されたのとは対象的に、大破すること無く戦争を乗り越えました。

とはいえ、完全に無傷だったというわけではなく、度重なる占拠を受けています。

- 1632年9月27日

-

スウェーデン国王グスタフ・アドルフの全軍がハールブルク城を通過。国王夫妻は市場に滞在。

その後市場には警備隊が残され、ハールブルク城にはマスケット銃兵が28名配備されました。

三十年戦争で破壊は免れたとはいえ、領土は完全に荒廃し、戦費の負担が重くのしかかっていました。

城の復興と壮麗化(17~18世紀)

三十年戦争の爪痕が、修復されつつもハールブルク城は近代的に増改築されました。

- 1665年

-

三十年戦争で損傷した「白い塔」が再建されます。水路の改修と新しい井戸の掘削が行われ、水の不安が改善されました。

- 1717年~1721年

-

ザールバウが2階建てに増築。ファウル塔がザールバウのための階段塔になり、独特のシュネッケンハウベ(Schneckenhaube)の屋根もこの時期につくられたものです。

ファウル塔とザールバウ

Rikiwiki2, CC BY-SA 3.0 DE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en, via Wikimedia Commons

- 1720年~1721年

-

城の教会をバロック様式に改築。

- 1731年

-

福音派のエッティンゲン=エッティンゲン(Oettingen-Oettingen)家が断絶。

相続争いの結果、カトリック派のエッティンゲン=ヴァラーシュタイン(Oettingen-Wallerstein)家が2/3を、福音派のエッティンゲン=シュピールベルク(Oettingen-Spielberg)家が1/3を相続し、ハールブルク城はエッティンゲン=ヴァラーシュタイン家の所有になります。

- 1742年

-

祝祭の大広間の漆喰装飾が一新され、ティアガルテン城から天井画が移されました。

ハールブルク城の祝祭の大広間

Purcus, CC BY-SA 4.0 <Rikiwiki2, CC BY-SA 3.0 DE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en, via Wikimedia - 1774年

-

エッティンゲン=ヴァラーシュタイン家は、1774年に帝国侯爵に昇格します。

ナポレオン戦争

1792年のフランス革命戦争の動きを受け、ハールブルク城では城兵が常駐するようになり、1797年には野戦病院が設置されました。

いずれ戦争の波が押し寄せてくることを予期しての動きだね。

1800年の攻城戦

- 5月

-

オーストリア軍が占拠していたハールブルクにフランス軍の攻撃が迫り、ハールブルク上級官庁の記録が中立国のアーハウゼン修道院に移されます。

- 6月24日

-

フランス軍の攻撃が始まります。進撃するフランス軍に抵抗すべき命令されたオーストリア歩兵160名が城に立てこもります。

城はフランス軍砲弾を30発打ち込まれ、榴弾砲で城を焼き払い守備隊を皆殺しにするという脅しによりオーストリア軍はついに降伏。捕虜となります。

この攻撃は城にかなりの損害を与え、フランス軍は市場を略奪し、多くの市民が甚大な被害を受けました。

この時の包囲戦は激しい攻防線とならず、比較的穏便な結末になったことで、ハールブルクで毎年6月に行われるお祭り「ボックフェスト(Bockfest)」の由来になっています。

祭りとして残るぐらい、この時の防衛戦は大きな出来事だったんだね。

要人会談

1805年10月7日にナポレオンがハールブルク城を通過。

その2週間後、フランス師団長と後のバイエルン国王プファルツ=バイエルン選帝侯マクシミリアン・ヨーゼフ(Kurfürst Maximilian Josef von Pfalzbayern)の会談が、ハールブルク城で行われました。

帝国の終焉に伴う変化

1806年、ハプスブルク帝国が終焉を迎え、エッティンゲン=ヴァラーシュタイン侯領(Oettingen-Wallerstein)とエッティンゲン=シュピールベルク侯領(Oettingen-Spiel-berg)がバイエルン王国にその主権を譲り渡す帝国陪臣化(Mediatisierung)が行われました。

上級主権は失われたものの下級主権は残り、下級裁判権などの一部の権利が1848年のドイツ革命まで帝国等族(Standesherren)によって維持されました。

1818年に「ハールブルク侯爵領主裁判所」、1852年まで王立裁判所兼警察当局の所在地でした。

20世紀~現代:保存活動と公開化

第二次世界大戦中は、ヒトラーユーゲントの国防訓練キャンプII/36がハールブルクに設置されましたこともあります。

これだけの広さがあるのだから、兵士たちの訓練にはもってこいね。

第二次世界大戦以降

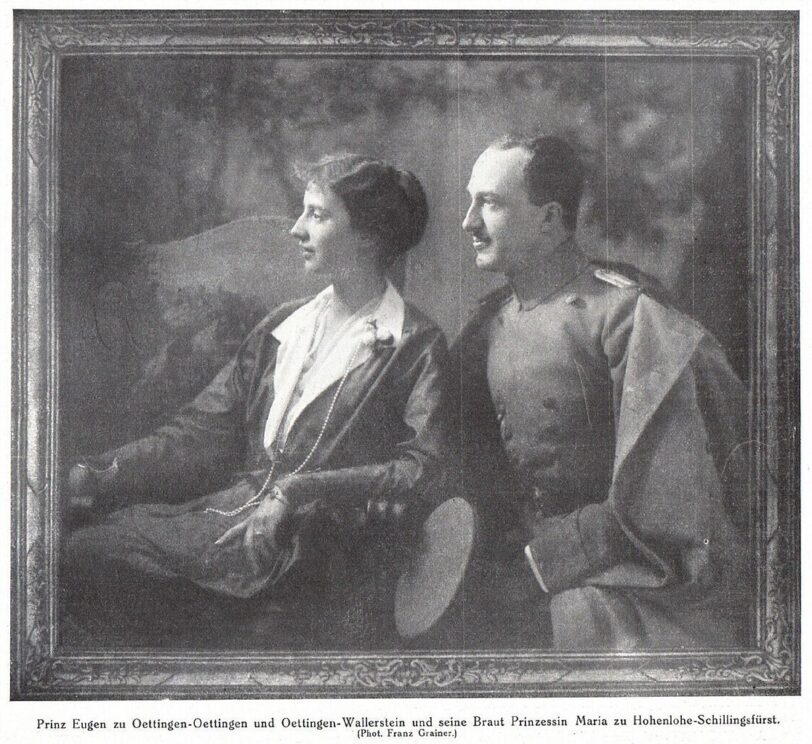

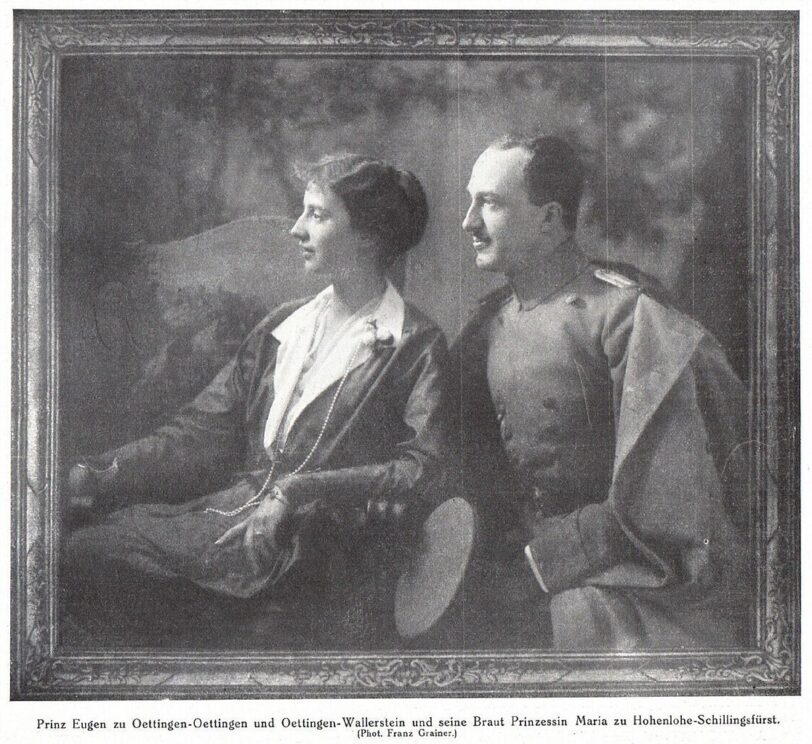

エッティンゲン=ヴァラーシュタイン侯爵オイゲン(Eugen zu Oettingen-Wallerstein):1885年-1969年

- ドイツ帝国外交官

- バイエルン党の政治家

芸術や学問を保護し、リヒャルト・ワーグナー(Richart Wagner)の初期支援者

Franz Grainer, Public domain, via Wikimedia Commons

エッティンゲン=ヴァラーシュタイン侯オイゲン(Eugen zu Oettingen-Wallerstein)は、2系統あるエッティンゲン侯爵家のコレクションやアーカイブをハールブルク城へ移転。

侯爵2家の文書からなる図書館は、ドイツ有数の私立図書館です。

改装工事とガイドツアープログラムを充実させ、博物館としてオープンします。

城に新たな利用目的を与えたんだね。

ハールブルク城の公式サイト

ハールブルク城へのアクセス

アウトバーン7号線(A7)をローテンブルク(Rothenburg ob der Tauber)で降りてブンデス(Bundes)25号線を南下してロマンティック街道を行くのもよし。

アウトバーン8号線(A8)をアウグスブルク(Augsburg)で降りて、ブンデス(Bundes)2号線を北上、ドナウヴェルト(