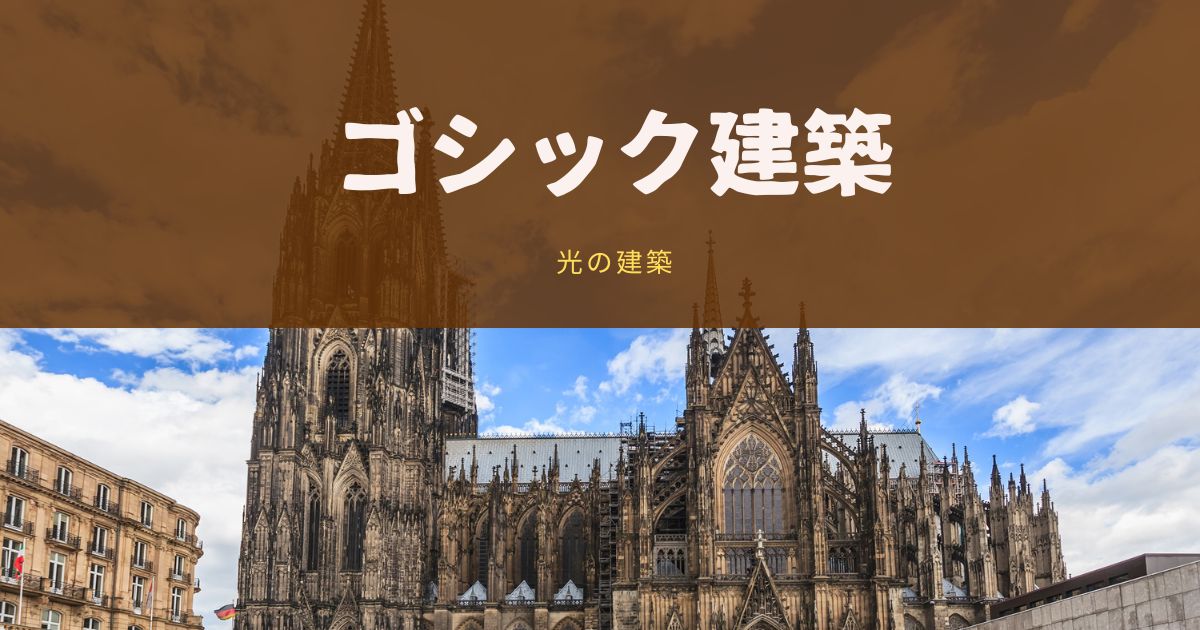

中世ヨーロッパの歴史と文化が色濃く反映されたゴシック建築。

ゴシック様式は、ロマネスク様式の後の時代、ルネサンス様式の前の時代の12~15世紀頃に発展した建築様式です。

高くそびえる尖塔、色鮮やかなステンドグラス、緻密な彫刻と装飾が施されたこれらの建物は、単なる建築物ではなく、信仰や権力、芸術の象徴として君臨しました。

特にドイツの古城は、ゴシック建築の粋を集めた壮麗な城郭が多く存在し、その魅力は今もなお色褪せることがありません。

本記事では、

- ゴシック建築の誕生と進化

- 特徴的な建築要素

- ドイツに点在する代表的なゴシック城郭

をご紹介します。

城山塔子

城山塔子ゴシック様式の城郭の代表的なものに、ハイデルベルク城があるよ。

ハイデルベルク城は、ネッカー川を見下ろす場所にある美しい廃墟よね

ゴシック様式の織りなす歴史と美が交錯する美しい古城たち。

ゴシック建築は美しいだけでなく、都市の防衛システムとしてどのように機能していたのか、そしてその背景にある宗教的・文化的意義についても詳しく解説します。

ゴシック建築の誕生と歴史

「ゴシック」という言葉は「ゴート族」に対する蔑称から派生したイタリア語の「gotico」に由来し、ルネサンス期のイタリアの美術理論家ジョルジョ・ヴァザーリ(Giorgio Vasari)によって名付けられた建築様式です。

ゴシック様式はかつて「ドイツ様式」と呼ばれていた時期があり、ドイツ発祥と誤解されていた時期がありましたが、フランス生まれです。

ゴシック建築は宗教建築にとどまらず、城郭や市庁舎など、世俗建築にも取り入れられました。

ゴシック建築の起源

ゴシック様式の始まりは12世紀カバのフランス。イル・ド・フランス地域の修道院や大聖堂から始まりました。

サン=ドニ(Saint-Denis)大聖堂

初期ゴシック建築の例として有名。1137年から1144年にかけて建設されました。

Lionel Allorge, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

ロマネスクからゴシックへの移行

ロマネスク建築からゴシック建築への移行は、建築技術の進化と宗教的な変革が密接に関連しています。

ロマネスク建築は厚い壁と小さな窓を特徴とし、重厚で堅牢な構造が主流でした。

それが12世紀に入ると新しい技術が登場し、建築の様式が劇的に変わります。

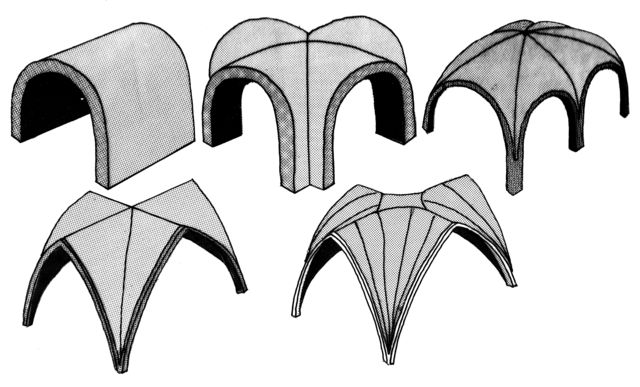

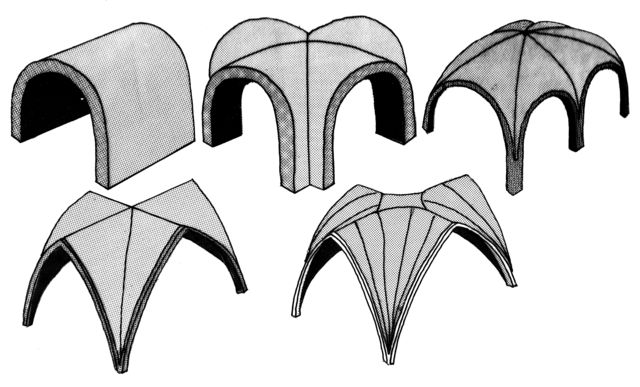

リブ・ヴォールト(肋骨ヴォールト)と尖頭アーチが導入され、これにより以下のことが可能になりました。

- 建物はより高く

- 壁は薄く

- 大きな窓を設けることが可能に

色ガラスを鉛で接合する技術が発展したことにより、窓にはステンドグラスをはめることができるようになりました。ろうそくを灯さなくとも明るく、色彩にあふれる光が教会内に差し込みます。

ケルン大聖堂(Kölner Dom)のステンドグラス

ステンドグラスにキリストの教えが描かれているのね。

ステンドグラスを通した色彩豊かなキリストの教えが聖堂内に差し込み、聖堂内を神秘的な空間に演出します。

ゴシック建築の発展と拡散

ゴシック建築はフランスからヨーロッパ全土へ急速に広がりました。

フランスの大聖堂建築がその成功を示すと、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインなどの国々も次々とこの様式を採用。各地域で独自の発展を遂げ、地域ごとの特性を持つようになります。

ドイツでは多くの城郭がゴシック様式で建設され、壮大な塔や装飾的な窓が特徴的です。

ゴシック建築の特徴

ゴシック建築はその壮大さと技術的革新、そして宗教的な象徴性を融合させた建築様式です。

ゴシック建築の特徴は、以下の通り。

- リブ・ヴォールトと尖頭アーチ

- 大きな窓とステンドグラス

- バットレス

リブ・ヴォールト(Rippengewölbe:肋骨ヴォールト)

リブ・ヴォールトは、ゴシック建築の技術革新の一つ。

交差するアーチ状の肋骨(リブ)で支えられたヴォールト(天井)で、より軽量でありながら強度を持つ設計を可能にしました。

これにより、建物の壁を薄くし、大きな窓を設けられるようになりました。

Pearson Scott Foresman, Public domain, via Wikimedia Commons

マールブルク城(Schloss Marburg)の君主の間(Fürstensaal)

リブ・ヴォールトは教会建築だけでなく、ゴシック様式の多くの城郭にも取り入れられています。

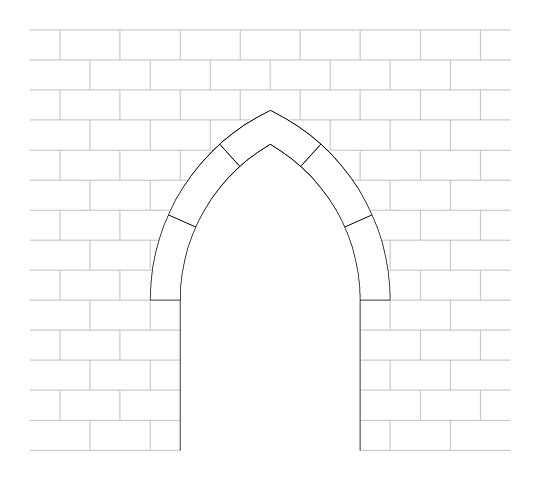

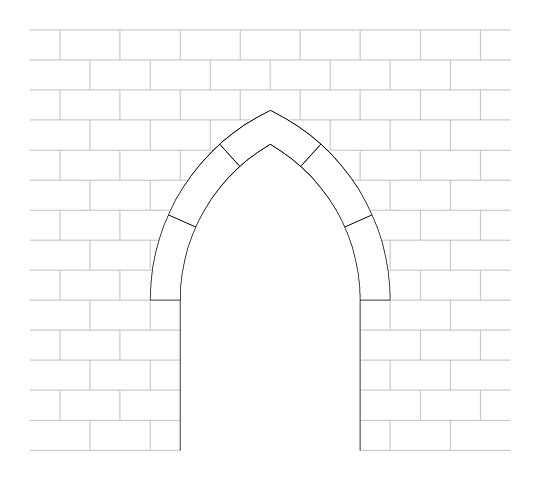

尖頭アーチ(Spitzbogen)

尖頭アーチもゴシック様式を彩る中心的な要素。ヴォールトの側面に採用されています。

城郭の場合、長方形窓のことが多いですが、上述のマールブルク城のように尖塔アーチ型の窓を採用しているところも多くあります。

アーチ型の窓はロマネスク様式の頃にも見られましたが、ロマネスク時代は丸アーチが主流でした。

Fabian, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

大きな窓

ゴシック建築は大きな窓の取り付けを可能にしました。

とはいえ、城郭に大きな窓を取り付けるのは防御の観点からもおすすめできるものではないため、防御性よりも快適性を求められる城主の居住部分に限定されます。

「光の建築」とも呼ばれるゴシック様式は、現代に至るまで多くの人々を魅了し続けています。

高くそびえる尖塔

教会に多く採用されるゴシック建築の最も象徴的な特徴の一つが、高くそびえる尖塔です。これらの尖塔は、天に向かって伸びることで、神への祈りや信仰の高さを象徴しています。

ウルム大聖堂(Ulmer Münster)

尖塔の高さ161.5m。世界一高い教会塔。

wkrauth, CC0, via Wikimedia Commons

遠くからでもよく見えるランドマーク

ゴシック様式のドイツの城郭たち

ゴシック様式の城郭では尖頭アーチとリブ・ヴォールトが多く使用され、建物は高く強固になり、内部空間も広く明るく快適なものになりました。

-

ハイン城(Burg Hayn)―ザリエル朝の狩猟の館

-

ハイデルベルク城(Schloss Heidelberg)を巡る旅|歴史とロマンが交錯するドイツの名城

-

エプシュタイン城(Burg Eppstein)の歴史と見どころを紹介!―城の東西で異なる歴史

-

ビューディンゲン城(Schloss Büdingen)の歴史と見どころを紹介!―ヘッセンのローテンブルク

-

クリープシュタイン城(Burg Kriebstein)

-

マールブルク城(Landgrafenchloss Marburg)の歴史と見どころを紹介!―グリム兄弟が学んだ街