ドイツ・テューリンゲン州の森、アイゼナハ(Eisenach)にそびえ立つヴァルトブルク城は、ワルトブルク城と表記されていることもあリますが、ドイツ語読みに近い表記はヴァルトブルクになります。

この城は、数々の重要な出来事の舞台となってきました。

- マルティン・ルター(Martin Luther)による聖書のドイツ語翻訳

- 滞在中に新約聖書をドイツ語に翻訳し、後の標準ドイツ語の基礎を築きました。これはプロテスタント信仰の普及とドイツ語の統一に大きく貢献しました。

- 聖エリザベート(hl. Elisabeth)の生涯

- ハンガリー王女エリザベートが幼少期に嫁ぎ、その慈善活動はキリスト教徒の模範とされました。

- リヒャルト・ワーグナー(Richart Wagner)がインスピレーションを受ける

- 城で行われたとされる歌合戦の伝説から、ワーグナーは歌劇『タンホイザー』の着想しました。

- ドイツ統一の象徴「ヴァルトブルク祭」

- 1817年、学生たちが集い、ドイツ統一を求める「ヴァルトブルク祭」が開催されました。

- 東西ドイツの国境の目印

- かつての東西ドイツの国境に近く、その歴史を肌で感じられる場所でした。

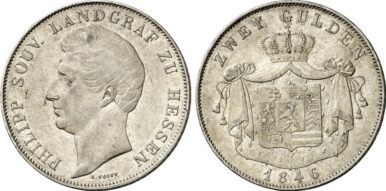

- バイエルン国王ルートヴィヒ2世(bayerisch König Ludwig II )への影響

- バイエルン国王ルートヴィヒ2世は、ヴァルトブルク城の祝宴の大広間を模して、ノイシュヴァンシュタイン城に同様の広間を建造しました。

ヴァルトブルク城は、これらの出来事を通じて、ドイツの様々な時代の象徴であり続けています。

宗教改革にドイツ統一…。歴史の教科書がそのまま城になったような歴史の証人みたいな存在ね。

13世紀初頭には、テューリンゲン方伯の宮廷で、西ヨーロッパやフランスの文化の影響を受けた豊かな文化が花開きました。

中世の有名な詩人たち、ヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデ(Walther von der Vogelweide)、ヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハ(Wolfram von Eschenbach)、ハインリヒ・フォン・フェルデケ(Heinrich von Veldeke)らが招かれ、交流を深めています。

帝国を追放されたマルティン・ルターが匿われ聖書を翻訳した場所であり、ドイツ統一を目指す学生たちの集いの場でもありました。

東西ドイツ分裂後は国境の目印となり、再統一後は多くの観光客が訪れるようになりました。

本記事では、ドイツ人にとって「心の故郷」のようなヴァルトブルク城の構成と見どころを紹介します。

ヴァルトブルク城については、こちらのページをご覧ください。

ヴァルトブルク城の構成と見どころ

ヴァルトブルク城は、大きく4回の建築期を経ており、現在の姿は築城期やテューリンゲン方伯が最も繁栄した時期の形とは異なっていました。

度重なる改修により、失われてしまった部分も多くあります。

ホーフブルク(Hofburg):内郭

ホーフブルクは、ヴァルトブルク城の内郭を指します。

ベルクフリート(Bergfried)

高さ30mで正方形の塔。

高さ30mの正方形の塔で、1859年に建築家フーゴ・フォン・リトゲン(Hugo von Ritgen)によって設計・建設された19世紀のロマン主義様式です。

もちろん、中世の頃の姿とは違っているよ。

内部は6階建てで、最上階には貯水タンクが設置されており、28kmのパイプラインと複数の貯水槽を経て、ポンプを使わずに水が供給されています。

災害時や非常時の備えかな?

頂上には高さ3.8mのラテン十字が立っています。

かつては1938年にハーケンクロイツに置き換えられそうになりましたが、抗議を受けて4日後に撤去され、元に戻ったという歴史があります。

内部はラジオスタジオとしても利用されています。

パラス(Palas)

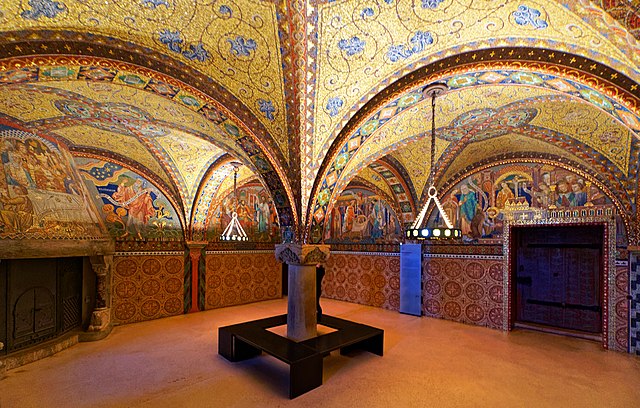

Zairon, CC0, via Wikimedia Commons

城内で最も建築的・歴史的に重要な部分であり、今日の城の主要部であるホーフブルクの中心です。

長らく1170年から1220年の間に建設されたと推測されていましたが、年輪年代学により、その主要部分が1157年から1162年頃に建設されたことが判明しました。

その規模、際立った建築装飾、豪華な内装によって他の建物と区別される代表的な建築物です。

- 3階建てで、南に傾斜する地形のため、地下室は部分的にしかありません

- ファサードは左右対称に見えますが、初期計画ではアーケードがなかった可能性や建築段階で変更があった可能性が示唆されています

- 1階は一連の窓とロマネスク様式の円形アーチ状のフリースと力強いコーニスで飾られています

地下室を持ち、地上階は複数の部屋に分かれ、上層階には祝宴の間(Festsaal)があります。

地下の展示室にはロマネスク建築の貴重な彫刻作品が展示されており、中世の宮廷生活の様子を知ることができます。

ガイドツアーはドイツ語ですが、「英語、フランス語、ポーランド語、(中略)、中国語、韓国語、日本語」とさまざまな言語の解説パンフレットが用意されていました。

「ヤパーニッシュ(Japanisch)」といえば、日本語をのものをもらえるよ(無料)。

騎士の間(Rittersaal)

パラス1階にある部屋の一つで、下記のものが第一期建築時代からのものです。

- 交差ヴォールト

- コンソール

- 柱頭

- 柱の基部

柱頭に描かれた鷲が孔雀の番を囲む姿は、権力と服従の階層的象徴とされています。

ガイドツアーの出発点となっており、見学における注意事項と簡単な歴史の紹介がありました。

展示室にもなっており、十字軍初期ごろの兜やチェーンメイルを着た騎士のマネキン、剣などもおいてあり、壁には木製の四角い盾が展示されていました。

Holger Uwe Schmitt, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

ニッチは子どもが2人並んで座れるほどの厚みがあって、壁がいかに分厚いのかを実感したよ。

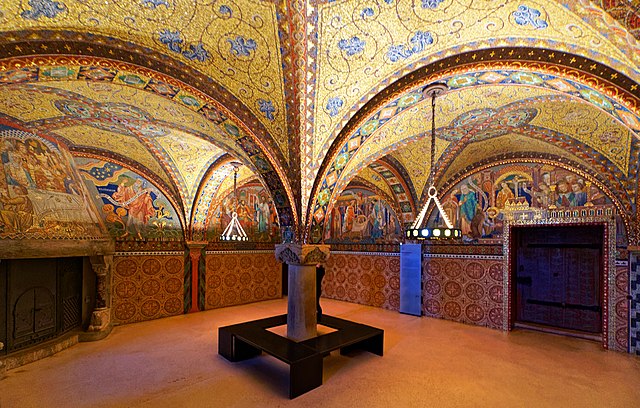

エリザベートの間(Elisabethkemenate)

パラスの1階にあり、ほぼ正方形の交差ヴォールトを持つ2つの部屋のうちの南側です。

ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世(Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen)が寄贈した聖エリザベートの生涯のガラスモザイクが飾られています。

Holger Uwe Schmitt, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

ビザンチン様式、ゴシック様式、アール・ヌーヴォーの要素が融合しており、エリザベートの誕生、婚約、慈愛の活動、追放、死などの場面が描かれています

このガラスモザイクは、1902年~1906年にかけて制作されました。

ハンガリー王女エリザベートは4歳の時、テューリンゲン方伯ルートヴィヒ4世の婚約者としてテューリンゲンに連れてこられました。14歳で、ルートヴィヒ4世と結婚、3児を授かるも、夫が十字軍遠征中に亡くなったため、ヴァルトブルク城を追い出され、マールブルク城で生涯を閉じます。

1231年にわずか24歳で亡くなり、約4年後に列聖されました。

フランシスコ派の理想を貫き、彼女が行った慈善活動はキリスト教の世界的な慈善活動と結びついていきます。

礼拝堂

パラス1階にある礼拝堂は、元々「小さい祝宴の間(kleiner Festsaal)」であった空間の一部でした。

他の場所にあった礼拝堂が火事で焼失してしまい、小さい祝宴の間が歌合戦の間と礼拝堂に分割し、1320年に礼拝堂になったと考えられています。

J.-H. Janßen, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

1950年代に行われた「脱修復(Entrestaurierung)」と呼ばれる修復作業により、薄っすらと描かれた6人の使徒の断片が発見されました。

この壁画は、13世紀後半に遡るものと考えられています。

歌合戦の間(Sängersaal)

最初の建築計画において、大広間に相当する空間です。

歌合戦(Sängerkrieg)の伝説の舞台として知られており、シュヴィントの最大級のフレスコ画がこの歌合戦の様子を描いています。

もともとの内装は柱頭と基部以外は残っていませんが、伝説の『歌合戦』の様子を描いたフレスコ画は、見事です。

舞台には、ワーグナーの歌劇『タンホイザー』の説明文があり、ここが、タンホイザーの舞台であったことがわかります。

ヴァルトブルク城の歌合戦(Sängerkrieg)に関連する「魔」とは、伝説に登場する魔術師クリングゾール(Klingsor)を指します。

テューリンゲン方伯ヘルマン1世(Hermann I.)の宮廷で催された伝説的な歌合戦では、詩人のヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデ、ヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハ、ハインリッヒ・フォン・フェルデケらが滞在し、6人の歌い手たちが芸術を愛するテューリンゲン方伯を讃えました。

ハインリヒ・フォン・オフターディンゲン(Heinrich von Ofterdingen)が他の歌手たちに敗れた際、彼は方伯妃の助けを得て窮地を脱しました。

ハインリヒは1年以内にハンガリーから魔術師兼歌手のクリングゾールを仲裁人として宮廷に連れてくることを約束し、クリングゾールは最終的に全ての関係者を和解させることに成功したとされています。

クリングゾールは、エリーザベトの物語にも登場します。エリザベートの間(Elisabethkemenate)にあるガラスモザイクの場面の一つに、「魔術師クリングゾールがエリザベートの誕生を予言する場面」が描かれています

これは『タンホイザー』を聴かねばならぬ。

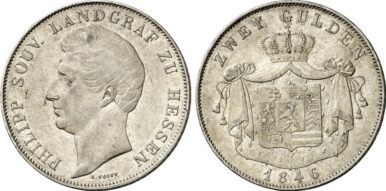

方伯の間(Landgrafenzimmer)

パラス1階にあり、方伯の公務の場、上級役人のための居間として使われたと考えられています。

ここには、モーリッツ・フォン・シュヴィントが描いた11世紀から14世紀のテューリンゲン方伯に関する伝説が描かれています。

User:MatthiasKabel, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

〟Wart’ Berg, du sollst mir eine Burg werden!〝

読み:ヴァルト ベルク ドゥ ゾルスト ミア アイネ ブルク ヴェルデン

意味:待てよ、この岩山、いつか俺の城になるだろうよ。

祝宴の大広間(Festsaal)

パラス2階にあるロマネスク様式の大広間は、2階の大部分を占めており、その広さは326㎡です。

1318年に火災の被害を受け、その後ロマネスク様式の大広間は回廊の高さに平天井が設置され、3つの屋根裏部屋が取り付けられました。

19世紀の修復で、屋根裏空間が再び大広間内部に取り込まれ、高く三方に入り組んだ格天井(コッファード・シーリング)が設置されました。

この台形構造は、ヴァイマルの宮廷楽長フランツ・リストの助言によるものとされているよ

ファサード全体にわたる窓群が特徴で、同様に円形アーチ状のフリーズで閉じられ、通路を含め55の窓開口部から採光されています。

1950年代の「脱修復(Entrestaurierung)」作業では、歴史主義様式の絵画が撤去され、大広間には鉄筋コンクリート構造の床が導入されました。

えっ、コンクリート床にしちゃったの?

でもそのお陰で博物館やイベント会場として利用されることができるようになったんだよ。

ヴァルトブルクの大広間に惹かれたバイエルン王ルートヴィッヒ2世は、ノイシュバンシュタイン城にこれを模した大広間を作りました。

ヴァルトブルク城の大広間のほうが狭いけど、重厚感があって好きだな。この違いは歴史の重みかしら?

南塔(Südturm)

Simplexvir, Public domain, via Wikimedia Commons

ヴァルトブルク城の南塔は、中世盛期の城の塔で唯一現存している重要な建造物。別名火薬塔(Pruverturm)。

- 高さ22mで一辺の長さは7.4m

- 基部の壁の厚さは2.4mです、上に行くにつれて薄くなり、半分の厚さに減少します

- 1318年の火災後に建設または再建されたものです

- 砂岩のコーナーブロック以外は礫岩で構成されており、塗られた漆喰は劣化を防ぐためです

入口は中層階にあり、下層階は約10mの高さの樽型ヴォールトの地下牢です。

恐怖の穴(Anbstloch)と呼ばれる穴からロープや縄梯子を使って囚人を降ろしていました。

プラットフォームに胸壁が設けられており、テューリンゲンヴァルト(Türingenwald)、レーン山地(Rhön)、ヘッセンの山岳地帯まで広範囲を見渡すことができます。

ガデム(Gadem)

パラスの向かい側にある建物です。

「ガデム」という言葉は、もともと「倉庫」や「ケメナーテ」を意味するものです。

歴史主義時代の1874年から1877年に、迎賓館として建てられました。

1950年代にガデムの外装の一部が取り除かれ、1965年にカフェが設置されました。

良いね、古城カフェ!

外郭(Vorburg)

パラスのガイドツアーは祝宴の大広間で終了し、その先の博物館は自由見学です。

博物館では、個性的な水差し、甲冑、羊皮紙製と思われる古書、そして柄に細工が施された多くのナイフとフォークなどが展示されています。

鹿の角や彫刻が施された柄は、当時の工芸技術の高さを物語っています。

外郭の建物は、初期の頃は部屋割りのないホールのような部屋でしたが、時代とともに細分されていき、部屋ができました。

ルターの部屋(Lutherstube)

ヴァルトブルク城のルターの部屋は、城の重要な歴史的空間であり、マルティン・ルターの滞在と彼の重要な功績に深く関連しています。

Zairon, CC0, via Wikimedia Commons

フォークタイ(Vogtei:代官)上階にあるルターの部屋は、博物館の見学ルートに含まれています。

マルティン・ルターが1522年から1522年まで滞在していた際に使用した南側の2つの部屋です。

ルターが悪魔にインク壺を投げつけた際にできたという伝説のインクの染みが残っており、20世紀初頭から何も変わっていないそうです。

なんの変哲もない部屋だけど、ここでルターが聖書をドイツ語に翻訳していたのかと思うと、キリスト教徒でなくても感慨深いね。

ルターの部屋は、16世紀後半にはすでに多くの「巡礼者」が訪れていたようです。

神学の教授職についていたルターは1517年、『免罪符反対の95の命題』を発表し、免罪符が収入源となっていたカトリックと対立しすることになります。

ヴォルムス帝国議会で著作を撤回せず、ローマ法王からも追放された後、帝国からも追放処分を受けることになりました。

マルティン・ルターは、ヴォルムス帝国議会で帝国追放刑を宣告された後、ザクセン選帝侯フリードリヒ3世の保護のもと、1521年5月4日から1522年3月1日までヴァルトブルク城に滞在しました。

彼はここで新約聖書のドイツ語訳に着手し、この翻訳は、神学的に世界史的な重要性を持つだけでなく、ドイツ語の形成にも貢献し、ドイツ語の統一の基礎を築きました。

ルターのドイツ語は標準ドイツ語の基礎になっているんだよ。だから、標準ドイツ語はザクセン地方の言葉が標準になっているんだ。

ザクセン訛りのドイツ語がドイツ語を学ぶ外国人にとって聞きやすいのは、そういう背景があったからなのか。

ガストホーフ(Gasthof)

Friedhelm Dröge, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

城の西側に位置する宿泊施設です。

その歴史は、カール・アレクサンダー大公(Großherzog Carl Alexander)による城の再建・拡張プロジェクトの一環として始まりました。

この場所にはかつて厩舎(Marstall)があり、その下には中世期に由来するトンネル型ヴォールトの地下室が3つ存在しており、武器庫や醸造所として転用されたこともあります。

1912年に、城郭研究家ボード・エープハルト(Bodo Ebhardt)が設計し、1914年3月には開業しました。

ホテルの公式サイトから予約できます。

城の隣の別の敷地とはいえ歴史ロマンを感じさせる場所で、部屋も素敵で、ちょっとだけ貴族気分を味わえるかも!

しかもユネスコ世界文化遺産にあるホテルだからね。

\ ドイツ旅行はドイツに本社があるOmioがオススメ/

ヴァルトブルク城へのアクセス

緩やかな丘陵地帯にあるように見えますが、実際には200mのゴツゴツとした急峻な岩山の上に立っています。

城山の麓には小さな駐車場がいくつかあり、日曜、祝日は無料になります。

麓の各駐車場から城まで、主に障害者や高齢者向けにシャトルバスが出ているよ。夏限定で子ども向けだけど、ロバでも行けるよ。

大変かもしれないけれど、ここはやはり麓から城を目指して歩いて登るのが一番!

\ ドイツ旅行はドイツに本社があるOmioがオススメ/

ヴァルトブルク城については、こちらのページをご覧ください。