ロマンティック街道(Romantische Straße)の要衝、ネルトリンゲン(Nördlingen)の南東、リース(Ries)盆地の縁でヴェルニッツ(Wörnitz)川の谷を見下ろす急峻な尾根に築かれた山城、ハールブルク城(Burg Harburg)。

ハールブルク城はドイツ南部で最も大きく、最も古く、そして最も保存状態の良い城郭の一つとして知られており、バイエルン州保護文化財の指定を受けています。

この城は、下記の主だった建築様式が層状に現存しているというのも特筆すべき点です。

ハールブルク城は、特にシュタウフェン朝の宮廷生活や中世の日常を垣間見ることができます。

本記事では、ドイツ南部で最も大きいハールブルク城の見どころを紹介します。

ハールブルク城の歴史については、下記ページをご覧ください。

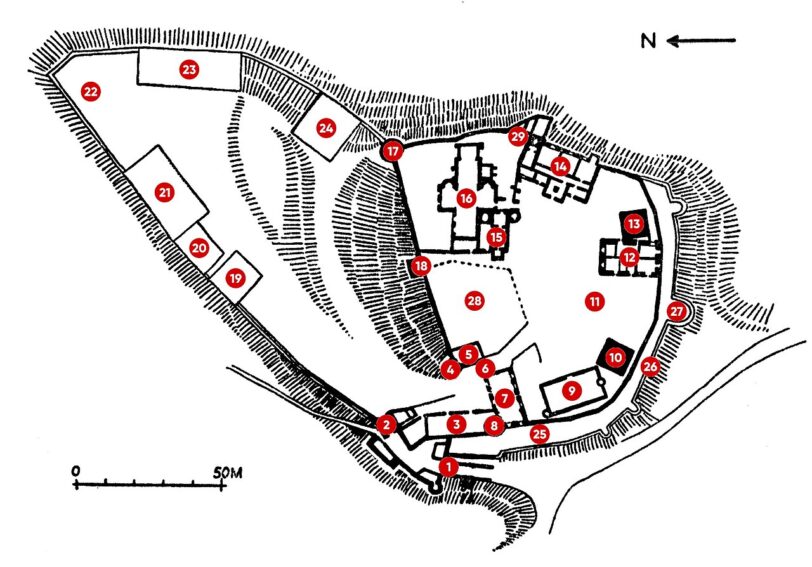

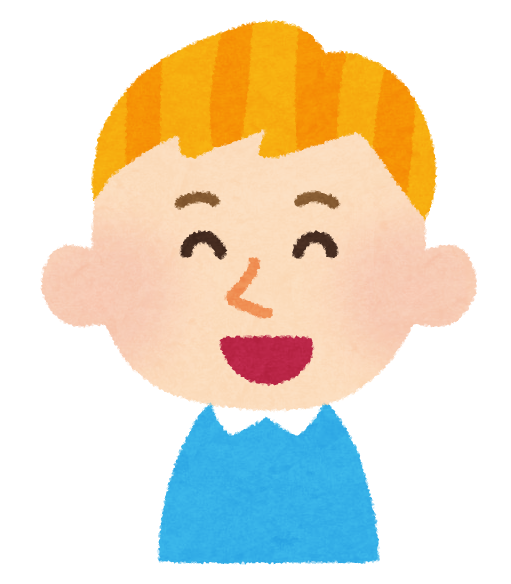

ハールブルク城の構成

城は内郭(Kernburg)と外郭(Vorburg)で構成され、全長220m、最大幅120m。

シュタウフェン朝最大の皇帝宮であるヴィンプフェン城を凌ぐ広大な敷地面積を誇り、当時はドイツ最大級の城でした。

皇帝の城よりも大きいの!?

でもシュタウフェン朝時代はハールブルク城も帝国城砦の一つだったから、別におかしいことではないよ。

ハールブルク城の縄張り図

城は中世ブルクの典型的な形式である内郭(Kernburg)と外郭(Vorburg)で構成されていることがわかります。

Purcus, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

城門

ハールブルク城には城門が3つあります。

- 下門(Unteres Tor):①

- 内門(Inneres Tor):②

- 上門(Oberes Tor):⑥

城道は狭い通路と屈曲で敵を留め、上から狙える導線になっています。

落とし格子のある城門

落とし格子は外されてしまっている城が多い中、ハールブルク城の上門には落とし格子が残っています。

2.50×5.00m。両側のガイドに取り付けられたチェーン駆動スライド式。

現在残っている落とし格子は、1752年にヨハン・ミヒャエル・フォークト(Johann Michael Vogt)によって、損傷してしまった以前の落とし格子の代替品として製造されたものです。

Rikiwiki2, CC BY-SA 3.0 DE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en, via Wikimedia Commons

小さな土産物屋には土産物屋にパン屋の看板があります。 昔はパン屋だった名残だそうです。ガイドツアーのチケット等はこの土産物屋で購入します。

ハールブルク城の庭園

小規模ながら、ハールブルク城には小規模ながら庭園があります。

ツアー開始時刻まで時間があったので、庭園を散策して心地よく時間を潰しました。

User:Mateus2019, CC BY 3.0 DE https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/deed.en, via Wikimedia Commons

ハールブルク城のガイドツアー

ハールブルク城の内部を見学するためには、ガイドツアーに参加しなければなりません。

ツアーはドイツ語だけど、日本語のツアーガイド冊子が有料であるよ。

参加者が15人ぐらい集まると、ガイドツアーが始まります。

ツアーが始まると、まずは注意事項の説明から始まります。内部は撮影禁止です。

聖ミヒャエル城教会(Schloßkirche St. Michael)

Tilman2007, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

エッティンゲン=エッティンゲン家のプロテスタント系譜の伯爵たちの信仰の中心地です。

城の宗教改革を主導したカール・ヴォルフガング伯爵のもと、1524年にリース地域で最初の福音派の説教所となり、説教に特化した中央説教壇が特徴です。

もともとはロマネスク様式の城内礼拝堂だったものが、18世紀にバロック様式に改築されました。

Freundin, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

中世の生活に関するガイドの説明

教会の説明をする前に、中世当時の生活について説明してくれました。

参加者に小さな男の子がいたため、ガイドさんは男の子に対してもわかりやすくいい直して説明しているところが好印象!子供向けの説明は、大人にとっても理解しやすくていいですね。

城が出来た当時はまだ食べ物が乏しくみんな飢えていたの。 昔はね、チョコレートもフライドポテトも無かったのよ。ジャガイモを食べるようになったのはずっと後になってから。スパゲッティだって無い、胡椒も無い。みんな○×粥、□△粥、★◇粥、etc.を食べていたのよ。分かる?

バナナは?

バナナだって無いのよ。それに昔は暖房が無くて冬はとっっっても寒かったのよ

ちなみにガイドさんは、この後の見学もずっと男の子の傍にいました。元気の良い子供を捕まえておけば、展示品を触ったり、いたずらされる危険性は少ないですからね。

生活するのに一番大切なものは何ですか?

水!

そう、水です。家畜を飼うのにも水がいるし、洗濯するのにも料理をするのにも水が要ります。今は枯れていますが井戸は50mの深さがあります。昔は130mの深さがありました。

水を得るために、井戸はヴェルニッツ川の水面と同じ高さになるまで掘られていました。

ガイドさんはまた男の子に向かって

ハムスターの回し車って知ってる?井戸から水を汲み上げる時はね、ハムスターの回し車みたいなのがあって、その中に人が入って走ってまわして水を汲み上げていたのよ。(動作付き)

教会で翼廊を飾ってある像は、ここの三代にわたる福音派の伯爵夫妻の墓碑。他にカトリック派がどうとか福音派がどうとかいう説明がなされました。分家によって宗派が違っています。

Freundin, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

日本人にとってあまりピンとこないことかもしれませんが、宗派の違いはヨーロッパ人にとって重要なことです。

教会を出て給水塔(Wasserturm)へ向かいます。塔の前で軽く説明。

塔に入ってすぐ階段を上って防衛通路を歩きます。

これが1500年からある木。500年の歳月が経っているの

1500年というと、日本の室町時代。室町時代から城を見てきた木ということですね。

防衛通路(Wehrgang)と3種類の矢狭間

Heribert Pohl — Thanks for half a million clicks! from Germering bei München, Bayern, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons

城を取り囲む環状囲壁はシュタウフェン朝時代に建造され、15世紀から16世紀にかけて、火器による防御を目的とした防御通路(Wehrgang)が追加整備されました。

3種類の矢狭間

防衛通路を行くと、矢狭間には3種類あることにすぐに気が付きます。

水平方向への可動性を良くした遠距離用矢狭間、城壁のすぐ下に迫った敵を狙いやすくした近距離用(Fußscharten)。

そして何よりも珍しいのは、木製ボールが付いた鉄砲狭間、ホルツアウゲ(Holzauge)。内部に可動式の木製ボールが埋め込まれた珍しい球形銃眼(Kugelscharten)。触ってみると、今でもぐりぐりとよく回ります。

ここから「木の目、用心せよ!(Holzauge sei Wachsam)」ということわざが生まれたと言われているよ。

このボールの穴に銃身を挿し込んで、発射できるようになっています。ボールの素材となっている弾性木材は、銃の衝撃を吸収するだけでなく、銃の支えとなったので、安定して撃てたようです。

防衛通路からは、中庭と城全体を見渡すことができます。

その先に紋章入りの盾が掛けてありました。城主とその家来達のものらしいです。

更にその先には牢獄があり、囚人の人形が置いてあります。4人まで収容できたそうです。ここは三十年戦争で破壊されてしまいましたが、その後再建されたものだそうです。

カステンハウス(Kastenhaus)と盗賊塔(Diebsturm)

Rikiwiki2, CC BY-SA 3.0 DE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en, via Wikimedia Commons

カステンハウス(Kastenhaus)は、一般的に穀物倉庫を意味します。盗賊塔はハールブルクの西側ベルクフリートです。

ハールブルク城のカステンハウスは、ゴットフリート(Gottfried)伯爵の命により、1594年に礎石が置かれました。

建物にはゴットフリート伯爵の紋章と年号が刻まれています。

建設当初から穀物倉庫として使われるほか、目的以外の用途でも使用される多目的な建築物でした。

- 1階(下層階)

-

厩として使用されていました。

11本の柱に支えられた交差ヴォールトの天井が特徴的で、21頭の馬を収容できました。

- 2階(中層階)

-

一部は武器庫(Rüstkammer)として、大部分は穀物倉庫として利用されました。

- 3階(上層階)

-

漆喰で装飾されています。

- 1806年:司法局(現在は飲食店)

- 1818年:侯爵領裁判所

- 1848~52年:王立裁判所・警察機関

ここで初めて羽ペンの実物を見ました。本当にあるんですね。

ガイドさんは実際に羽ペンを持って、羽ペンの仕組みについて説明てくれました。

ガチョウの左の翼から1枚だけ取れます。ここの部分にインクが溜まります。

使い心地を考えて左の翼を使うのでしょう。左利きの人には右の翼を使うということはあったのでしょうか。疑問が生じます。

この建物は、1階は厩舎(現在居酒屋)、2階は武器庫で3階は司法局として使われたらしいです。男の子を巻き込んでの鍵についての説明もしていました。

次の部屋にはエッティンゲン=ヴァラーシュタイン( Oettingen-Wallerstein )家の家系図が展示されており、現在の侯爵様ご一家の大変上品な家族写真があります。

昔はかなり若くして大人になりました。女の子は14歳で大人扱いされました。

という説明をガイドさんはしていきます。

再び外に出て防衛通路へ。矢狭間から見る外の景色は、意外と高かった。こんな所、攻める気にはなりません。

盗賊塔(Diebsturm)

12世紀に建設された盗賊塔は、現在見られる城の中で最も古い部分とされています。

基部の厚さは3mあり、城壁の上半分と下半分で雰囲気が違い、下の方はシュタウフェン朝の城らしく丸みを帯びた背丸角石で構成されています。

背丸角石(Buckelquader)

シュタウフェン朝時代、表面に出ている面がボコッとなっている方形の石が大流行しました。この時代特有なので、シュタウフェンの壁とも呼ばれます。

表面は、きれいに整えられていることもあれば、粗削りのままのこともあります。

環状城壁と同様、この時代のものはこのような石が用いられていることが多いので、すぐに時代が分かります。

このような角石は高度な石工技術が必要とされ、技術が大いに飛躍しました。

(写真:皇城ゲルンハウゼン)

盗賊塔は、もともとは穀物倉庫として使用されていました。

最後の砦でもあるベルクフリートの1階部分には、敵の侵入を防ぐため、当然のことながら出入り口とういうものはありません。

近世初期に牢獄として使用され、「不安の穴(Angstloch)」と呼ばれる穴から囚人を降ろし、拷問室もありました。

深さ8m、照明無し、窓無し、一日中真っ暗。

想像するだけでかなり酷。

現在は見学者のために明かりがついており、下を覗くと、それらしい囚人の人形が置いてありました。

ザールバウ(Saalbau)

Rikiwiki2, CC BY-SA 3.0 DE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en, via Wikimedia Commons

1496年にヴォルフガング1世(Wolfgang I.)伯爵のもとで、城兵の宿舎(Dilniz)として下1階が建設されました。

祝祭の大広間

1717~21年にかけてアルプレヒト・エルンスト2世(Albrecht Ernst II.)侯爵によって上2階が増築され、祝祭の大広間(Festsaal)が完成しました。

Purcus, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

城のガイドツアーでは、祝祭の大広間を見学します。

ホールには「戦争と平和」をモチーフにした絵画があり、ギリシア神話のヘルメス神、アテナ神の他、ペルセウスとアンドロメダの絵がありました。

これらはティアーガルテン城(Schloss Tiergarten)から移したもので、漆喰装飾が施されています。

内部の見学は以上で終わり、城の外に出て、見学しなかった他の建物

- 侯爵館(Fürstenbau)

- 城代館(Burgvogtei)

の説明がありました。

以上でガイドツアーは終了となります。

ファウル塔(Faulturm)

13世紀に建設された東側ベルクフリートのファウル塔(Faulturm)は、ホール館とつながっています。

1717年に隣接するホール館の階段塔として改築されました。

シュネッケンハウベ(Schneckenhaube)と呼ばれる屋根が特徴的で、目を引きますね。

美しいハールブルク城をお手元に

ハールブルク城公式サイト

ハールブルク城へのアクセス

車で行く場合

A7をローテンブルク(Rothenburg o. d. Tauber)で降りてブンデスB25号線を南下。

またはA8をアウグスブルク(Augsburg)で降りて、B2号線を北上、ドナウヴェルト(Donauwörth)でB25号に乗り換えて北上。

公共交通機関を使用する場合

最寄り駅はNördlingen/Donauwörth。各都市からバス連絡(ダイヤは季節変動)

コメント