首都を持たない王国

首都がないって、どういうこと?

現代を生きる私たちからは想像しにくいかもしれませんが、中世ヨーロッパの王国には、今日のような「首都」と呼べる恒久的な都市は存在しませんでした。

特に神聖ローマ帝国では、皇帝や国王が定まった首都を持たず、家臣や聖職者、兵士たちを伴って国内を旅するように移動しながら支配していたのです。

この仕組みは巡幸王権(Reisekönigtum:英語では itinerant kingship)と呼ばれ、フランク王国時代から中世後期まで、ドイツのみならず他のヨーロッパ諸国でも一般的に広く見られました。

皇帝や国王だけでなく、公爵や侯爵といった上級貴族たちも一か所に定住することなく、城から城へ、宮殿から宮殿へと数ヶ月ごとに移動しながら生活していたのです。

フランスやイングランドが比較的早い段階で首都を形成したのに対し、ドイツでは巡幸が長く続きました。

えっ?どうしてなの?

落ち着きがない統治だったわけじゃないんだよ。

その理由は、

- 未成熟な行政制度

- 低い農業生産性

- 宗教儀式を通じた王権の誇示

といった中世の特有の事情が背景にありました。

本記事では、

- なぜ上級貴族たちが領国内を移動し続けなければならなかったのか

- 巡幸を支えた制度や文化はどのようなものだったのか

- 巡幸していた王権がどのように定住王権へと移行していったのか

について解説します。

巡幸王権とは?中世ヨーロッパの首都なき支配

いくつかの拠点を移動しながら領国内を支配する形は、古代中国や日本でもみられましたが、それは多くが一時的な巡幸でした。

中世ヨーロッパの巡幸王権は、数ヶ月単位で恒常的にに移動し続けるのが特徴です。

巡幸王権とは

「巡幸王権」とは、皇帝や国王、公爵や侯爵たちが首都に定住せず、家臣団を率いて領国内を移動しながら支配を行った中世ヨーロッパの統治スタイルを指します。

この仕組みはフランク王国に始まり、神聖ローマ帝国の時代に顕著に見られました。

上級貴族たちは数十人規模の家族、側近、聖職者、兵士を伴いながら、城や宮殿を巡り、各地で儀式・裁判・会議を執り行って権威を可視化しました。

「遊牧王権」ににてるけど、主目的は家畜ではなく政治と儀礼なんだ。。

「遊牧王権」との違い

| 遊牧王権 | 巡幸王権 | |

|---|---|---|

| 移動目的 | 生業(牧畜・資源確保)、軍事 | 権威の顕示、統治・儀礼・現地支配の再確認 |

| 権力基盤 | 武力・連合・富の分配 | 象徴・儀礼・現地支配者の再編成 |

| 社会形態 | 遊牧経済 | 農耕・都市経済 |

| 代表例 | モンゴル帝国、匈奴 | (一時的巡幸)古代中国、古代日本 (恒常的巡幸)中世ヨーロッパ |

日本の巡幸は都を拠点にした出張型。中世ドイツは本拠地そのものが移動していたと考えると、イメージしやすいかも。

巡幸を続ける3つの必要性

巡幸には、以下の3つの意味合いがありました。

- 行政的理由

- 経済的理由

- 宗教的理由

行政的理由:現場主義の政治

当時の神聖ローマ帝国に、首都から全国へ一斉に命令を発するような中央集権的な行政機構が未発達でした。

そのため君主はできるだけ「現場」に出向き、地方の司教・貴族・都市有力者と直接対面して統治する必要がありました。

顔を突き合わせて関係を築かないと、信頼されなかったのね。

封臣の忠誠は個人的な主従関係が基礎。だから顔を出して睨みをきかせるのが最強の統治手段だったんだ。

これには国王権力が弱かったことが背景にあります。

経済的理由:食料と交通の制約

中世ヨーロッパの農業生産性はひじょうに低く、三圃式農業といった農業革命により食糧生産が増大したとはいえ、まだまだ十分ではありません。

生産した食料を運ぶための交通網も輸送手段も貧弱でした。

君主一行が一か所に長く滞在し続ければし続けるほど、その地域の食料を食い尽くし、枯渇してしまいます。

古代ローマの石畳の舗装道路も、この頃には多くが荒廃していたよ。

結果として、その地域の食料を食い尽くす前に、君主自らが次の地域へと移動せざるをえませんでした。

城から城への移動というよりも、「農村から農村へと消費する側が供給地へと渡り歩く」移動です。

宗教的理由:神聖性の誇示

皇帝や国王の旅は、単なる政治や経済のためだけではありません。宗教的儀礼の公的実演でもありました。

司教座都市や修道院でミサや献堂式に臨むことは、王権が神意に支えられていることの可視化に直結します。1

巡幸の過程で大聖堂や修道院を訪れ、宗教的儀式を行うことは、王権が「神に選ばれた存在」であることを人々に示す重要な機会でした。

日本の天皇は「現人神」、神聖ローマ帝国の皇帝は「神に選ばれし存在」

どちらも神聖な存在であることを民衆に知らしめるために、巡幸が行われていました。

家臣を多く引き連れて移動するのは、君主を保護することはもちろん、階級を示す役割を果たしていたよ。

- ローマ皇帝の選出は選帝侯による占拠(1356年の金印勅書により確立)。皇帝はローマ教皇による戴冠(塗油・叙任)で宗教的権威を得ました。時期により、実施場所・形式は変わります。 ↩︎

巡幸を支えたシステム

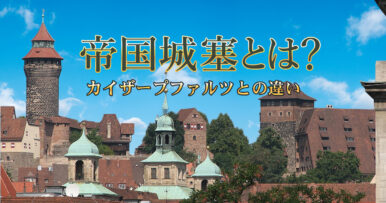

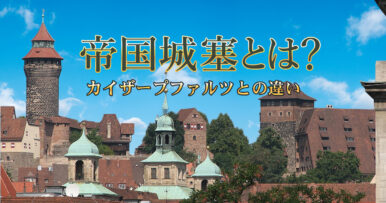

皇帝が国王が滞在するための拠点は、「帝国城塞(Kaiserburg)」と呼ばれ、議会・裁判・宗教儀式の舞台となる政治的拠点でした。

帝国城塞は約30km間隔で建設されており、これは馬で移動できる距離が1日あたりの距離と等しく、巡幸の動線を支えていました。

日本の宿場町もだいたい30km間隔。どちらも人馬の移動能力に合わせて配置されている点は共通しているね。

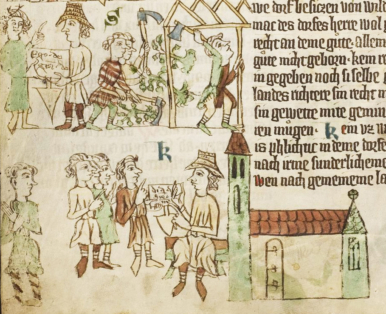

巡幸に適応するため、調度品は折りたたみ式の椅子や机や椅子など、傾向可能なものが主流。

中世時代の椅子は、下のような折りたたみ椅子の金属部分を木製にして、座るところは縄を張ったものをイメージするといいかも。

衣類や器物もすべて長持のような箱にまとめて持ち運びました。

参勤交代の大名行列で見かける長持ちと同じ感じね。

豪華な固定調度が一般化するのは、定住するようになった近世以降のことです。

国王不在時の城や領土管理

A.Unnewehr, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

上級貴族たちが巡幸で城を留守にしている間も、城や領地は管理し続ける必要があります。

巡幸による不在時の統治は、ブルクマン(Burgmann)や城伯(Burggraf)と呼ばれる役職に就いていた帝国ミニステリアーレ(Reichsministeriale)です。

ブルクマンは軍事・行政を担う城を管理し、城伯(Burggraf)は後に世襲されるようになりました。

王朝ごとの巡幸の特徴

どこの城からどの城へ移動するのか、その旅路は王朝や当主の方針で大きく異なります。以下は東フランク(後のドイツ王国)~神聖ローマ帝国の大枠です。

- カロリング朝(~911年)

- 帝国城塞は主に西方(ロレーヌ~ライン中流域)寄り

- オットー朝(919-1024)

- ザクセン地方を中心に巡幸

- ザーリア朝

- ライン・フランケン地方を軸に展開。

- シュタウフェン朝

- フリードリヒ1世(赤髭王)(Friedrich I. Barbarossa):ヴェルフェン家のハインリヒ獅子公と対立を背景に、北部支配を拡大

- ハインリヒ6世(Heinrich VI.)・フリードリヒ2世:イタリア政策に重点を置いていたため、ドイツ本土への滞在は相対的に減少。シュヴァーベン以南。

コンラート1世(Konrad I.)までのカロリング朝時代の帝国城砦は主に西にあり、ザクセン朝のオットー1世(Otto I.)はその名の通り、起源とするザクセンを主に巡幸。ザーリア在していなかったようです。

巡幸王権から定住王権へ

Pumuckel42, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons

13世紀以降、都市の発展と経済基盤の拡充、都市共同体や諸侯権力の制度化によって、巡幸の必要性は徐々に低下します。

14世紀には帝国議会が定住都市で開かれることが増え、やがて「首都」を持つ近世的な王権へと移行しました。

巡幸王権は「中世権力」の象徴だったけど、都市と官僚制の発展に伴い、王を定住へと誘導したよ。

15世紀末のハプスブルク期には、形式的な巡察はあっても「政治権力行使のための巡幸」は見られなくなります。

フランク王国や神聖ローマ帝国初期(オットー朝)の頃、巡幸王権は支配の中心でしたが次第に衰退し、15世紀までには完全に終焉を迎えます。

まとめ

巡幸王権とは、中世ヨーロッパの「首都なき支配」を象徴する統治様式でした。

王や皇帝を始めとする上級貴族が領内の各地を巡り、政治・経済・宗教の場を移動させることで、自らの権威を可視化。領民に知らしめることで秩序を保っていました。

やがて都市の成長と行政機構の整備により、王は首都に定住できるようになりました。

巡幸王権は、移動と現場主義によって成り立っていた「中性的権力」の姿をよく表しています。

巡幸王権がもたらした文化

巡幸王権には、文化的メリットもありました。

巡幸王権の宮廷は、政治の場であると同時に、地方を結びつける文化の交流点。

各地で開催される祝祭や儀式は多くの人々が集まります。

こうした交流は芸術を刺激し、ミンネザング(Minnesang:中世の恋愛詩)や建築様式の普及を促し、各地域に宮廷文化の華を開花させました。