ドイツの城の写真を見たとき、必ず目に入る“高い塔”。あれって何?

この高くて強固な塔のことを、ベルクフリート(Bergfried)といいます。日本語では、よく『天守』とか『主塔』とか訳されているのを見かけます。

ちなみに「ベルクフリート」という言葉は、19世紀に城郭研究者たちによって確立された学術用語で、それ以前は「大きな塔」と呼ばれていました。

基本的に1つの城に1つのベルクフリートがありますが、規模の大きい城の中には、複数のベルクフリートがあることもあります。

ドイツの城の重要な基本構成要素の一つとなっており、城のシルエットを決める要素です。

ベルクフリートって、なんのためにあるの?

もともとは有事の際の避難場所だったんだけど、ベルクフリートの発展とともにいろいろな役割を持つようになったよ

ベルクフリートの役割は主に

- 有事の際の住民たちの避難場所

- 見張り塔

- 権力の象徴

です。他にも食料庫や牢獄として使用されたベルクフリートもありました。

本記事では、ドイツの城に見られるベルクフリートの定義とその役割、歴史について詳しく解説します。

ベルクフリートの定義

ベルクフリートとは、中世のドイツ語圏およびその影響を受けた地域の城に見られる背の高い塔のことです。

その主な特徴は、恒久的な居住を目的として設計されていない点。

居住性を放棄したベルクフリートは、住居と防御性を兼ね備えたイギリスのキープ(keep)やフランスのドンジョン(Donjons)とは、この点で大きく異なっており、戦闘に特化した塔です。

居住区画はベルクフリートとは別にパラス(Palas)と呼ばれる隣接する建物に集約させています。

もちろん例外もあって、監視員のためのささやかな居住性を持たせたベルクフリートもあるよ。

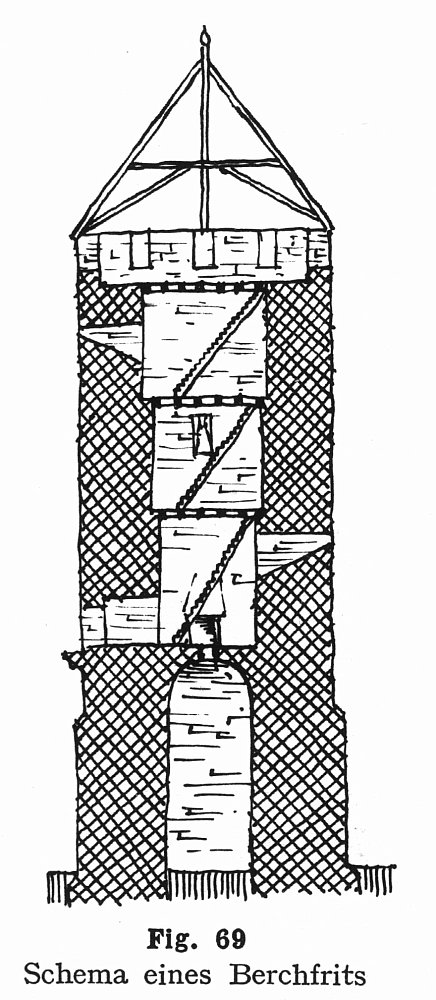

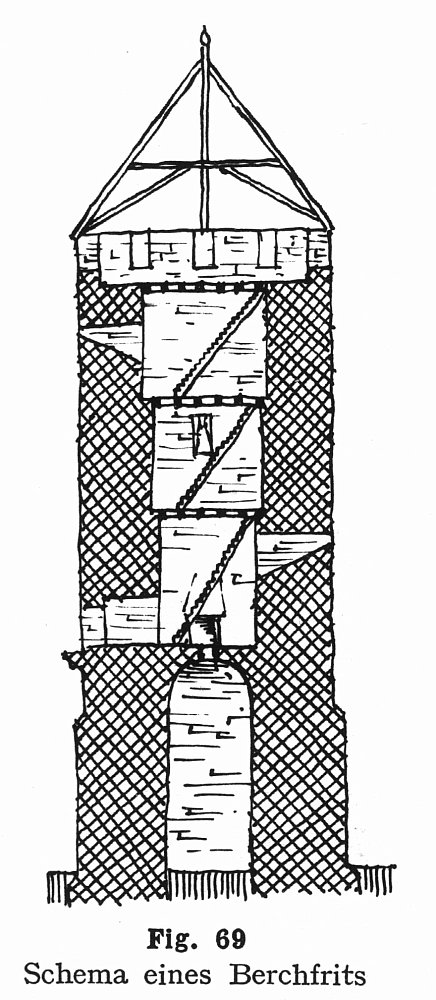

主な特徴と構造

ベルクフリートは中世初期からあったわけではなく、12世紀頃に新しいタイプの建物として登場し、14世紀までに中央ヨーロッパに広まっていきました。

居住性を排除したその塔は、以下のような特徴があります。

形状と外観

- 内部の部屋が少ない

- 窓がほとんどない

- 背が高く細長い

床面の形状は初期の頃は四角形が主流でしたが、円形のほうが敵の攻撃に対して安定感があることがわかり、円形のものが広まっていきました。

そしてレンガが用いられるようになると、多角形が登場するようになっています。

三角形や五角形の場合、攻撃を受けると想定される方向に角を向けて建てられます。

ザクセン地方では建設時期が13世紀と遅かったこともあり、ほとんどが円形のベルクフリートです。

高さは平均して20~30m。ライン川沿いの古城ホテルとして有名なラインフェルス城には、ドイツ最高の56mものベルクフリートがあります。

入口

通常、他の建物とは内部で接続されておらず、独立した建物です。

入口は地上より高い位置(5~10m)にある「高所入口」が一般的で、はしごや橋を使ってアクセスしていました。

平時は入口の扉は閂で閉じられていました。

現在は階段や橋などを設けて簡単にアクセスできるようにし、観光用の展望台としてりようされていることもあります。

あんな高いところに梯子を使って登るなんて、たいへん!重い甲冑を身に着けていたり、食料などの荷物を持っていると、さらにたいへん!

階層構造

多くのベルクフリートは、1階部分の壁の厚さは厚く、上層階に進むにつれて薄くなります。

壁の厚さの段差を利用して板を渡し、各階の床を作っていました。

最下層と最上階はヴォールトで覆われ、屋上テラスは胸壁で囲み、戦闘に使用できるようになっています。

西洋の城特有のあの凸凹のことを胸壁といいます。

屋根があることもあれば、ないこともあります。

万が一敵がベルクフリート内に侵入してしまった場合、敵兵にとって武器を扱いにくくする目的で、右螺旋階段になっているのも特徴。

ベルクフリートの配置

- 城の中庭に独立

-

ロマネスク時代やシュタウフェン朝初期の頃は、城の中庭に独立して建てられます。

あわせて読みたい

マルクスブルク城(Marksburg)の歴史と見どころを紹介!―ドイツ城郭協会本部 ライン川を見下ろす山の頂上に立つマルクスブルク城は、度重なる戦争でも破壊を受けることなく、また、19世紀のロマン主義の改築も受けず、中世の姿を今に伝える城です。現在、マルクスブルク城にはドイツ城郭協会の本部が置かれ、研究と修繕作業の計画と実施活動が行われています。ここでは、マルクスブルク城の見どころと、歴史について紹介します。

マルクスブルク城(Marksburg)の歴史と見どころを紹介!―ドイツ城郭協会本部 ライン川を見下ろす山の頂上に立つマルクスブルク城は、度重なる戦争でも破壊を受けることなく、また、19世紀のロマン主義の改築も受けず、中世の姿を今に伝える城です。現在、マルクスブルク城にはドイツ城郭協会の本部が置かれ、研究と修繕作業の計画と実施活動が行われています。ここでは、マルクスブルク城の見どころと、歴史について紹介します。 - 外壁に接する

-

しかし12世紀から13世紀にかけてこの状況は変化し、ベルクフリートは城の防衛任務に直接組み込まれるようになり、ベルクフリートは攻撃を受ける側に移されて「機能化」。

防御上城の最も脆弱な側面の外壁に接するあるいは突出する形で配置されるようになります。

攻撃を受けやすい側に角を向けて建てられることが多く、投石機からの石弾を逸らす効果が期待されました

グライフェンシュタイン城のツインタワーは、ベルクフリートと盾城壁の中間体で、塔の間が盾城壁となっています。

あわせて読みたい

双子の塔が印象的なグライフェンシュタイン城廃墟(Burgruine Greifenstein) ヴェスターヴァルト(Westerwald)にあるブルク廃墟です。ゾルムス-ブラウンフェルス(Solms-Braunfels)の管轄下でした。 グライフェンシュタイン城の歴史については別…

双子の塔が印象的なグライフェンシュタイン城廃墟(Burgruine Greifenstein) ヴェスターヴァルト(Westerwald)にあるブルク廃墟です。ゾルムス-ブラウンフェルス(Solms-Braunfels)の管轄下でした。 グライフェンシュタイン城の歴史については別…

ベルクフリートの機能

ベルクフリートはただ一つの機能を持つのではなく、複数の機能を持ち合わせており、大きく分けて以下の3つの役割があります。

- 防御的機能

- 避難所および牢獄としての機能

- 象徴的機能

日本の城の天守も、複数の機能があるよね。細かく見ていくと天守と同じものもあれば、違うものもあるね。

防御的機能

ベルクフリートの高さとその形状に、その機能があります。

監視塔として

城内で最も高い建物として、以下のような役割があります。

- 周囲の監視

- 敵の接近を早期に城兵たちに警告

戦闘が発生した場合でも、高所から全体の戦況を見渡せることは、戦術を考えるうえで重要な要素です。

盾として

ベルクフリートの壁は非常に分厚くつくられています。

その巨大な質量で、背後にある建物を投石攻撃から守る受動的な「盾」として機能していました。

高所戦闘拠点として

生活の利便性などを考えて、城は必ずしも山頂に建てられるものではありません。より高い位置に敵が陣を張ることもあります。

また、攻城塔などを使って城壁に登ってくることもあります。

そのような場合、ベルクフリートの高さが高さ的に不利な状況を補いました。

避難所や牢獄として

城の歴史を遡れば、城は自分たちの身を守るための避難所として最初は発展しました。

最後の砦

包囲攻撃の際、城の住民たちが最後に立て籠もって徹底抗戦する場所。

城の女たちや子どもたちがベルクフリートにまず逃げ込み、男たちが敵と戦いました。

近年の研究では疑問が呈されることもありますが、援軍が期待される状況や小規模襲撃に対する短期的な避難場所としては有効だったと考えられています。

牢獄

塔の最下層にある窓のない部分は、中世時代は穀物倉庫として利用されていることもありましたが、近世になって脱出困難な牢獄として使用される例が増えます。

真っ暗、ジメジメ、こんな所に閉じ込められることを想像するだに恐ろしい。

象徴的機能

ベルクフリートは城主の権力と地位を象徴する重要な役割があります。

火器の発達により背の高い塔は標的となりやすいため軍事的価値はなくなってしまったにも関わらず、ブルク(城塞)からシュロス(城館)に改築される際も取り壊されずに残されました。

キープやドンジョンとの違い

イギリスのキープ(keep)、フランスのドンジョン(Donjons)は、居住性を排除したベルクフリートとは異なり、居住性も兼ね備えた塔で、フランスやイギリスではこのような形が主流でした。

フランス語のドンジョン(Donjons)はラテン語のdominarium(領主権)に由来し、領主の権威と結びついて捉えられているのが特徴。

英語のキープ(keep)は16世紀頃から大きな塔を指す言葉として使用されるようになりましたが、もともとは樽によく似たシェルキープ(円形の石造りのキープ)を指す言葉でした。

キープ/ドンジョンとベルクフリートを比較すると、以下のようになります。

| 項目 | キープ/ドンジョン | ベルクフリート |

|---|---|---|

| 床面積 | 広い | 狭い |

| 内部構造 | 複雑な内部構造 大広間、私室、礼拝堂などがある | 簡素で窓がほとんどない |

| 外観 | どっしり | 床面積が狭いためスリム |

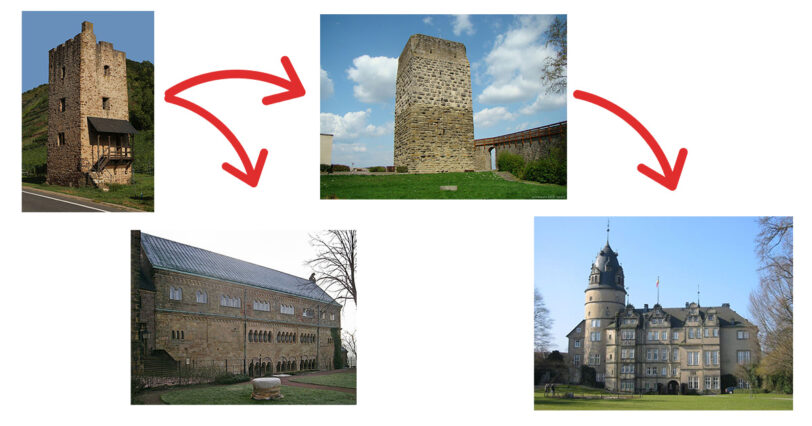

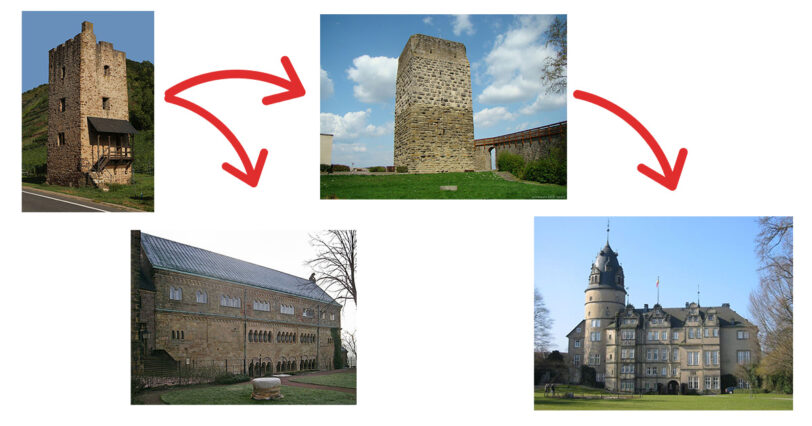

居住塔(Wohnturm)

ドイツ語圏でも、戦闘に特化したベルクフリートが登場する前は、住居機能を併せ持ったドンジョンのような居住機能を持つ塔(Wohnturm)が一般的でした。

12世紀頃から、戦闘に特化したベルクフリートと居住性に特化したパラスに分離していき、ドイツ特有の城郭建築様式が確立されていきました。

ベルクフリートの前身とされますが、建設コストがそれほどかからない最小単位の城でもあり、裕福ではない騎士がこのような塔を建て、住居として住んでいることもあります。

ベルクフリートの歴史

ベルクフリートの起源は12世紀頃と言われていますが、はっきりと分かっていません。

12世紀以降のものは、高さをほぼ完全に維持しているものが多いのですが、12世紀以前のものは考古学的な発掘調査からわかっているだけです。

発掘調査では、塔の基礎部分の広さは分かっても、高さまでは知ることはできないからね。

およそ1180年から14世紀にかけて中央ヨーロッパに広まり、最も古い例は11世紀後半のものです。

ベルクフリートの前身

ベルクフリートの前身は、ドンジョンやキープとよく似た居住塔だったと考えられています。

木造のモット・アンド・ベーリー様式の城郭の主塔がその起源の一つとされています。

東からマジャール人の侵攻を受けていたオットー朝時代。

塔のみの城が東部国境地帯に数多く建設され、防衛戦線を形成していました。

次第に塔の周りに他の施設が建設され、環状囲壁が建設されて城らしい形になっていきます。

初期の頃は木造の塔でしたが、11世紀後半、皇帝ハインリヒ四世(Heinrich IV.)の時代になって、木造を石造にする命令が下されました。

機能分化とベルクフリートの出現

当初は居住性と防御性を兼ね備えていた居住塔でしたが、12世紀頃になると防御機能はベルクフリートに、居住機能はパラス(パラス)へと機能分化していきます。

塔での生活は何かと不便です。毎日戦闘が起こっているわけではありません。

機能分化したことによるメリット

塔での不便な生活を離れ、城主とその家族はパラスに移り住んだことにより、より広く便利で快適な生活と政務空間を手に入れました。

その一方でベルクフリートが軍事目的に特化させることができたため、

- 防御

- 監視

- 権力の象徴

といった側面をより尖らせることができました。

ベルクフリートの衰退

大砲などの火器が発達すると、ベルクフリートは大砲の格好の標的となってしまうため、次第に軍事的重要性を失っていきました。

軍事的に重要な多くの城では、高いベルクフリートは取り壊されたり、または高さを低くするといった火器対策が行われていきました。

その一方で、軍事的重要性を失ったものの政治的重要な場所にあるブルクをシュロスへと改築する際、ベルクフリートは権力の象徴として残されることがあります。

バート・ホンブルク城は意図的にベルクフリートが残されています。

ベルクフリート、キープ/ドンジョン、天守の比較

ベルクフリートもキープ/ドンジョンも、日本の天守も、城を象徴する要素。

しかしその役割と形状には、各地域の文化的・歴史的背景の違いが見られます。

| 項目 | ベルクフリート | キープ/ドンジョン | 天守 |

|---|---|---|---|

| 主機能 | 防御・監視・象徴 | 防御と居住の統合 | 象徴と最終防衛 |

| 居住性 | 低い | 高い | 低い |

| 建築形態 | 高くてスリム | どっしり | 多層の屋根を持つ楼閣建築 |

| 配置場所 | 攻撃を受けやすい側面 | 中心→攻撃を受けやすい側面 | 本丸 |

| 入口 | 高所口 | 他の建物を経由 | 付櫓等から間接的入る |

| 文化的背景 | 居住と防御の機能分化 | 封建領主の権威と密接に関係 | 城主の権威の象徴 |

城主が天守ではなく御殿や二の丸で生活していた点は、ベルクフリートとパラスの関係に似ています。

ヨーロッパのベルクフリートやキープ/ドンジョンに比べ、日本の天守は戦国時代も終りに近い時代に登場していることは大きな違いです。

特に天守は、権威の象徴としての役割が際立っています。

信長の安土城に始まり、秀吉の大坂城、家康の江戸城や駿府城天守は、権威の象徴としての役割が際立っていますね。

まとめ

- 定義

-

ベルクフリートは、12~14世紀にドイツで普及した高い塔。防御・監視に特化し、居住性を排除したドイツ特有の主塔。

- 歴史的意義

-

居住塔から機能分化を経て、キープやドンジョンとは異なる進化を遂げました。

- 現代的意義

-

軍事的な価値は失われたものの、今なお城主の権威と歴史の象徴として多くの城に残っています。

ベルクフリートは「城の顔」であり、中世ヨーロッパの城を理解するうえで欠かせない存在です。

ベルクフリートの他にも、城を構成する要素はいろいろあるよ!