黒い森(Schwarzwald)の北端近く、ドナウ川(Donau)上流の町ジグマリンゲン(Sigmaringen)にそびえるジグマリンゲン城。

ドナウ川が狭い谷を抜ける要衝に位置し、ジュラ紀に由来する石灰岩の岩山の上に築かれた山城で、川からの標高差は35m。

中世には軍事的にも政治的にも重要な拠点でした。

中世の城砦としての起源を持ち、ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン(Hohenzollern-Sigmaringen)家の居城として発展し、第二次世界大戦末期においてはヴィシー政権の一時的な亡命地となっていました。

ホーエンツォレルンって、あのドイツ皇帝にもなったホーエンツォレルン家となにか関係があるの?

ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン家は、ドイツ皇帝になったホーエンツォレルン家の傍系に当たるよ。

現在の城は17世紀から19世紀にかけて、大規模に新築・改築されたもので、城の古い部分は隠されてしまっており、古い建物の名残が見られる部分は、ごく僅かです。

しかしこの城の魅力は「ここで貴族が生活していた」ことを肌で感じられる点です。

本記事では、ジグマリンゲン城の歴史を詳しく解説します。

ジグマリンゲン城の見どころについては、こちらの記事で解説しています。

王家の居城らしい風格と上流階級の生活を感じられる素晴らしい城です。

ジグマリンゲン城の歴史概要

「ローマの塔(Römerturm)」と名付けられた12世紀のベルクフリートは、ジグマリンゲン近郊で大量に発見されるローマ時代の遺跡から、ローマ時代にその前身があったのではないかと考えられています。

防御に適した岩山に、ゲルマン部族の一つ、アレマン族が定住していたとされています。

ジグマリンゲン城の建築史は、大きく分けて3つ。

- ヘルフェンシュタイン伯爵の時代(11世紀から13世紀)

- 中世城砦の時代

- ヴェルデンベルク伯爵の時代

- シュロスへの改築と拡張

- 現在の城の規模は、この時代に確立されました

- ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン侯爵の時代

- 侯爵の家格にふさわしい居城への増改築

中世:要塞としてのジグマリンゲン城

ジグマリンゲン城は単なる城砦ではなく、所有権が激しく変遷していることから、帝国政治の衝突点であったと思われます。

最初の城砦は11世紀。谷を塞ぐ岩盤の上に建てられました。

叙任権闘争

ジグマリンゲン城が史料に登場するのは、1077年。

ペテルスハウゼン修道院(Kloster Petershausen)の修道院の年代記に、ジグマリンゲン城がはじめて言及されます。

皇帝ハインリッヒ4世(Heinrich IV.)は友人として城主を擁護したため、対立国王ルドルフ・フォン・シュヴァーベン(Rudolf von Schwaben)によって包囲されました。

ハインリッヒ4世は友人を助けるために進軍すると、ハインリッヒ軍の接近を知ったルドルフは包囲を解いて撤退。

長期間の攻囲戦に耐えたことが記されています。

この攻囲戦は、皇帝派ハインリヒ4世と、対立王ルドルフ・フォン・シュヴァーベンとの

「叙任権闘争(Investiturstreit)」の一幕として位置づけられており、軍事的抵抗力と政治的忠誠心の象徴であったことを示す出来事です。

最初期の城砦の姿は明らかになっていませんが、すでに強固な防御施設として機能してことも、記録から伺えます。

ヘルフェンシュタイン伯爵の時代

- 1183年

-

ルートヴィッヒ・フォン・ヘルフェンシュタイン=シグマリンゲン伯爵(Ludwig von Helfenstein-Sigmaringen)伯爵の名がはじめて登場します。

この時代の城主ジグマリンゲンのウルリヒ(Ulrich)、マンゴールド(Mangold)、ルードヴィヒ(Ludwig)兄弟が聖ゲオルグ修道院(Kloster St.Georg)の創設者として名を連ねています

- 1272年

-

ウルリヒ2世・フォン・ヘルフェンシュタイン伯(Ulrich von Helfenstein)の娘アグネスの婚姻により、ウルリッヒ1世・フォン・モントフォルト伯爵に所有権が移ります

- 1290年

-

神聖ローマ皇帝ルドルフ・フォン・ハプスブルクが城と伯爵領を購入。1325年以降に担保として、ヴュルテンベルク(Würtemberg)伯の支配下に入ります。

ハプスブルク家はジグマリンゲン城を購入したものの、長く保持するようなことはせず、戦略的担保物件として利用しました。

- 1325年

-

ルイポルト・フォン・ハプスブルク(Herzog Luidpold von Habsburg)公爵は、ジグマリンゲン城と伯爵領をヴュルテンベルク(Würtemberg)伯爵家に抵当として引き渡しました。以後、ヴュルテンベルク家の所有となります。

ジグマリンゲン城を巡る城主の変遷は、シュヴァーベン貴族間の婚姻、買収、担保取引という複雑な封建関係の結節点であったことを示し、戦略的資産であったことを示しています。

1200年頃の城の建築様式

ヘルフェンシュタイン伯爵時代、この時代に流行した背丸角石を使用して、1200年頃に城は完全に新築または改築されました。

背丸角石(Buckelquader)

シュタウフェン朝時代、表面に出ている面がボコッとなっている方形の石が大流行しました。この時代特有なので、シュタウフェンの壁とも呼ばれます。

表面は、きれいに整えられていることもあれば、粗削りのままのこともあります。

環状城壁と同様、この時代のものはこのような石が用いられていることが多いので、すぐに時代が分かります。

このような角石は高度な石工技術が必要とされ、技術が大いに飛躍しました。

(写真:皇城ゲルンハウゼン)

内郭(Kernburg)は45m×20m。

ベルクフリートは城の中心部にそびえ立ち、ほぼ正方形(8.23m×8.34m)で高さ25~26mあったとされています。城の脆弱な部分、西側を防衛していました。

初期のパラスと防御壁の残骸が、南側城壁最下層の石組みから確認されています。

ヴェルデンベルク(Werdenberg)伯爵時代:ブルクからシュロスへ

ジグマリンゲン城の歴史は、ヴェルデンベルク時代からはっきりしてくるよ。

ヴェルデンベルク伯爵時代に、城は大規模に改築され、ブルクからシュロスへと大きくその姿を変えます。

- 1399年

-

エバーハルト・フォン・ヴュルテンベルク伯爵(Graf von Eberhart von Würtemberg)は、城と伯爵領を腹心であるエバーハルト・フォン・ヴェルデンベルク伯爵(Graf von Eberhart von Werdenberg)に封土として引き渡しました。

名前が似すぎていて一瞬同一人物かと思った!思わず二度見した!

- 1459年

-

ヨハン伯爵は、ヴュルテンベルク家の意に反して密かにエリザベート・フォン・ヴュルテンベルク伯の娘エリーザベト(Elisabeth)と結婚し、ジグマリンゲン伯爵領を買収。

- 1460年

-

ヴェルデンベルク伯ヨハンは、ヴュルテンベルク伯の攻撃から所有権を守るため、伯爵領を皇帝フリードリヒ3世からの封土として受け入れます。

反対を押し切って結婚によって領土を手に入れ、正統性を示すために皇帝を利用したということかしら。

この時代の城の大規模改築

大規模な改築工事が、ヨハンの息子ゲオルク伯の時代、1460年から1500年にかけて行われました。

城はヴェルデンベルク伯爵時代に拡張され、現在に至っています。

ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン侯国の成立

ヴェルデンベルク伯爵家が男系断絶すると、城の歴史は後のプロイセン王家につながるホーエンツォレルン家の支配へと移ります。

城の物理的な輪郭が確立し、主権国家としての基盤が築かれた時代。

城は単なる防衛拠点から、ホーエンツォレルン家の居城・統治の中心としての地位を確立します。

ヴェルデンベルク家断絶とホーエンツォレルン家による相続

- 1526年

-

ヴェルデンベルク家最後の男系当主クリストフ(Christoph von Werdenburg)が死去。妻ヨハンナ・フォン・ブレーセルン(Johanna von Bröseln)は、アイテル・フリードリヒ3世・フォン・ホーエンツォレルン(Eitel Friedrich III. von Hohenzollern)の未亡人。

この婚姻関係により、ジグマリンゲンの所領はホーエンツォレルン家に移ります。

あわせて読みたい

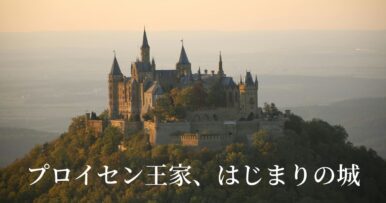

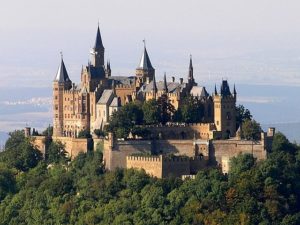

ホーエンツォレルン城(Burg Hohenzollern)の歴史と見どころを紹介!―プロイセン王家発祥の城 後にプロイセン王家と成ったホーエンツォレルン家発祥の城は、ドイツ北部ではなく南部の山城です。ホーエンツオレルン城の見どころとともに、ホーエンツオレルン城およびホーエンツォレルン家の歴史を紹介します。

ホーエンツォレルン城(Burg Hohenzollern)の歴史と見どころを紹介!―プロイセン王家発祥の城 後にプロイセン王家と成ったホーエンツォレルン家発祥の城は、ドイツ北部ではなく南部の山城です。ホーエンツオレルン城の見どころとともに、ホーエンツオレルン城およびホーエンツォレルン家の歴史を紹介します。 - 1535年

-

ヨハンナの息子カール1世(Karl von Hohenzollern:在位1535年~1576年)は、母の働きかけもあり、国王フェルディナンド1世(Ferdinand I.)がカールをジグマリンゲンとフェリンゲン(Veringen)の伯爵領をオーストリアの封土として受け取りました。

妻の連れ子、つまりはヴェルデンベルク家とは血縁関係のないカール1世がジグマリンゲンを相続したということ。

カール1世は神聖ローマ皇帝カール5世、フェルディナント1世、マクシミリアンといった皇帝の忠実な顧問。ホーエンツォレルン家の全領地を統一も果たしています。

カール1世・2世とルネサンス様式への改築

- 1540年

-

プフルレンドルフ条約(Pflendorfer Vertrag)により、ジグマリンゲンとフェリンゲンが最終的にホーエンツォレルン家の支配下に入ります。

- 1576年

-

カール1世が死去すると、領地が3人の息子たちに分割相続されます。

- ホーエンツォレルン=ヘッヒンゲン(Hohenzollern-Hechingen)

- ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン(Hohenzollern-Sigmaringen)

- ホーエンツォレルン=ハイガーロッホ(Hohenzollern-Haigerloch)

ジグマリンゲン家初代当主となったカール2世(在位1576年~1606年)は、政治的功績を積み、クラウヘンヴィース(Krauchenwies)の所領を購入。城の改築に着手。

- 西側の2つのベルクフリートの間に建物を増築

- 教会の塔を新築

- 城の入口をヴォールト化

三十年戦争による荒廃と復興

カール2世の息子ヨハン(Johann:在位1606年~1623年)はバイエルン選帝侯マクシミリアン1世の最高宮廷長(Oberisthofmeister)として、重要な外交的任務を行っていました。

- 1623年

-

功績を認められ、皇帝フェルディナント2世(Ferdinand II.)により帝国侯爵(Reichsfürst)位を叙爵し、ヨハンは初代ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン侯爵になりました。

- 1627年から1630年

-

昇格したヨハンは城を身分相応のものにすべく改築を開始。

イタリア人建築家ハンス・アルバータール(Hans Albertal)を招き入れ、ルネサンス様式へと大規模な改築工事を行いました。

- 西棟にルネサンス様式の導入

- 西側門の装飾

- ベルクフリートにイタリア風ドームの設置

ヨハン侯は兄弟でもある枢機卿アイテル・フリードリヒ(Kardinal Eitel Friedrich)はバイエルン選帝侯マクシミリアン1世とともに、カトリック連盟(Katholischen Liga)の主導者として、ザクセン、バーデン、遠くローマにまで足を伸ばしています。

そのため、三十年戦争では城は破壊の対象になってしまいました。

せっかく城が完成したのに、その直後に破壊されるなんて、悲しみでしかない。天国から一気に地獄に叩き落された気分だ。

1633年3月5日、スウェーデン軍が城を襲撃。東棟上部が炎上し、城は破壊されました。

1634年にハイガーロッホ家が断絶し、その所領はジグマリンゲン家の支配下に入ります。

戦後復興

三十年戦争によって破壊された城の修復は、ヨハンの息子、マインラート一世(Meinrad I.:在位1638年~1681年)候の時代、1656年になってようやく可能になしました。

戦争により領土は荒廃していたため、「質素で簡素なもの」になります。

- 東側の2つの建物を1つに統合

戦後の財政難の時代であったため、城の再建は豪華さよりも機能性を重視したものになりました。

ヨーゼフ候による城のバロック化

ヨーゼフ・フリードリヒ・エルンスト・マインラート・カール・アントン・フォン・ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン侯(Joseph Friedrich Ernst Meinrad Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen:在位1715年~1769年)の時代、三十年戦争後の復興を経て、城は本格的なバロック様式の居城として整備しました。

ヨーゼフが即位したのはわずか13歳の時でしたが、以下のようなことを行いました。

- 不利な大借地契約を解消

- オーストリアやバイエルンの軍務に就く

- 政治的関与からの撤退

- 領国統治に専念

政治的な仕事から完全に手を引いたことで、七年戦争で同家系のブランデンブルクとの戦闘を避けたよ。

当時最も有名な芸術家を召集し、侯国内の教会の再建および建設、ヨーゼフスルスト狩猟城(Jagdschlösschen Josefslust)を建設したり、イムナウの浴場を開発したりしました。

ヨーゼフ時代の改築

- 騎士の間(Rittersaal)を祖先の間(Ahnensaal)へ改装

-

軍事・統治拠点から、侯爵家の系譜と正統性を示すための空間への移行を示し、ホーエンツォレルン家の祖先26人の肖像画が飾られています。

- 広間の天井の飾り枠に家訓

-

ホーエンツォレルン家の家訓「神なくして何もなし(Nihil sine Deo)」が記されています。

- 厩舎の建設

-

現在この建物には18世紀および19世紀の馬車などが展示される厩舎博物館として利用されています。

- ヨーゼフ侯爵館(Fürst-Josephs-Bau)

-

ヨーセフ候が建設した建物の一部はヨーゼフ候館とするされています。

戦後財政難から簡素になっていた城が、バロック芸術と領主の権威を体現する居城へと生まれ変わった時代です。

ナポレオン戦争(1796年から1815年)後の拡張と近代化

ナポレオン戦争後、居城として実用面からの拡張と近代化が行われました。

以下の部分がこの時代の改築です。

- 穀物倉庫(Fruchtkasten)をヴィルヘルム館へ

-

城の南東角、穀物倉庫を5階建ての騎士館(Kavaliersbau)に改築。この建物は後にヴィルヘルム館と呼ばれるようになりました

ヴィルヘルム館には現在ホーエンツォレルン侯爵宮廷図書館(Fürstliche Hohenzollernsche Hofbibliothek Sigmaringen)があり、20万冊の蔵書数を誇っています。

この改築作業は、城の外観を大きく変えるような改築になりました。

後のプロイセン王家につながるホーエンツォレルン家の巨大なコレクションや文化財を収蔵・管理する実用的なインフラ整備にもなっていました。

プロイセンへの主権譲渡

カール・アントン(Karl Anton)侯爵は、父から引き継いだ時にはもう、自身の領邦を同族であるプロイセン王家に譲渡する考えを検討していました。

ドイツ統一のためには、どんな犠牲も惜しくはない!

そしてドイツ革命後(1848年~1849年)後の1849年12月7日、国家条約により、ホーエンツォレルン=ジグマリンゲンおよびホーエンツォレルン=ヘッヒンゲン侯国は、思い決断(Schwere Schritt)と呼ばれる一歩を踏み出し、プロイセン王国に譲渡されました。

これにより、シュヴァーベン系ホーエンツォレルン家の領主としての歴史は終焉し、政治的地位を失います。

それと同時に城の方は、プロイセン王国に連なるヨーロッパ上流貴族の威信を示す壮大な拠点へと変貌するきっかけになりました。

カール・アントン・フォン・ホーエンツォレルン(Karl Anton Joachim Zephyrinus Friedrich Meinrad von Hohenzollern)(在位:1848-1885)

カール・アントンは主権を失ったあとも、プロイセンの軍務に就き、プロイセンの首相も務めました。

主権を失っても、城はホーエンツォレルン家の私有財産として残り、引き続き侯爵家の「住居」として使われ続けました。

貴族の交流の場としての改築

カール・アントン侯爵は芸術に理解のある人で、ジグマリンゲン城のコレクションは彼のおかげ。

- 武器庫(Waffenhalle)の設置

- ギャラリー棟(Galeriebau:後の博物館)の新築

- 大規模なネオゴシック様式での改築

- 食堂をフランス風のサロンへ

特に武器庫は圧巻で、ヨーロッパ最大の私設武器コレクションの一つ。

城は政治的中心から文化的・外交的拠点へ、一族の権威と国際的なつながりを恒久的に示す象徴へと変貌しました。

1893年の火災と歴史主義様式による再建

1893年、火災により東翼は完全に焼失してしまいました。

電気設備を導入するために電気技師がハンダゴテを使用したところ、近くの燃えやすい素材に引火したことにより、火災が発生。

屋根裏の構造材に燃え広がり、東翼は完全に焼失。

火災は3日間続き、消火活動は10時間にもおよびました。

周辺地域から駆けつけた消防団のホースの規格が合わず、ドナウ川からバケツリレーしたという記録があるよ。

カール・アントン候の息子、レオポルト候は再建と再設計を徹底検証し、1895年から1908年にかけて、ミュンヘンの建築家エマニュアル・フォン・ザイドル(Emanuel von Seidl)によって広範囲に行われました。

城の様相が大幅に変化したこの再建は、ドイツ帝国の威信をかけた歴史主義(ネオゴシック/折衷主義)による再生でした。

折衷主義による再建

- 東翼の再建:火災で全焼してしまった部分は、当然のことながら再建対象

- ベルクフリート:上部構造が取り壊され、凝灰岩の八角形の屋根が取り付けられました

- 図書館棟(Bibliotheksbau):新たに建設されました

- ポルトガルギャラリー(Portguiesische Galarie):1902年に城の中庭を区切る形で建設。貝殻装飾を特徴としています。

- 城内部:フランス趣味の影響を受け、ブドワール(Boudoir)やビデ(Bidets)が設けられました。

ジグマリンゲン城の公式サイト

フランスとの関係と20世紀のジグマリンゲン

18世紀以降、ジグマリンゲン城は隣国フランスと深い関わりがあります。

ナポレオン時代の人脈

アマリー・ツェフィーリーネ・フォン・ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン(Amalie Zephyrine von Hohenzollern-Sigmaringen)

1785年にパリに移り住み、サロンを開催。

ナポレオンの最初の妻であるジョセフィーヌ・ポナパルトと知り合い、友人になります。

この交友関係のお陰で、フランス革命やナポレオン戦争後は夫のアントン・アロイス候とともに陪臣化を免れ、ホーエンツォレルン=ジグマリンゲンは主権を維持。

ナポレオン戦争により、ライン川左岸がフランスに併合され、神聖ローマ帝国の再編が行われました。

- ナポレオン主導で16のドイツ諸侯が神聖ローマ帝国から離脱。フランスの衛星国家である「ライン同盟」を結成。

- 神聖ローマ帝国が消滅。帝国直属身分は陪臣化され、領邦国家に吸収される

ホーエンツォレルン=ジグマリンゲンは、ライン同盟に加盟して、主権を維持したよ。

内装のフランス化

1802年にカール候と結婚したアントワネット・ミュラ(Antoinette Murat)は、ナポレオンによって貴族に列せられた奇兵隊将軍ジョアシャン・ミュラ(Joachim Murat)の姪。

アントワネットはフランスの粋を取り入れ、調度品から鏡まで、城の内装を刷新。

さらに1872年、カール・アントン候はパリの建築家に依頼し、食堂をフランス風サロンに改装。

独仏戦争

レオポルド・フォン・ホーエンツォレルン=ジグマリンゲン(Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen)1835年~1905年(在位:1885-1905)

前述のアマリーの曾孫。

スペイン王位継承候補者となったが、フランスがホーエンツォレルン家に挟まれることに反発。

戦争を避けるために辞退したが、ビスマルクによるエムス電報事件により、独仏戦争が勃発してしまいます。

王位に就こうがが辞退しようが、結局戦争しているのかよ!

弟はルーマニア国王カロル1世となり、妹はポルトガル国王ドン・ペドロ5世と結婚しています。

ヴィシー政権の滞在

第二次世界大戦末期、1944年9月から1945年4月まで、ヴィシー協力政府が滞在していました。

- フィリップ・ペタンとその閣僚たちが城に宿泊

- 城はフランスの飛び地として、治外法権的な地位を享受

この時、ホーエンツォレルン侯爵家は城からの立ち退きを余儀なくされました。

城から追い出されちゃったの?

ジグマリンゲン城は行政機関として十分な空間と建物を有していたため、歴史的事件の舞台となってしまいました。

ジグマリンゲンには当時5000人が住んで、まさに都市城(Stadtschloss)と呼ぶにふさわしい規模。

そんな人口5000人の町に、1600人もの亡命政権関係者の受け入れを余儀なくされています。

戦争終盤に、これを受け入れるって、町にとってはかなり負担じゃなかったのかしら?

ペタン元帥を国家元首として1940年7月に成立。

戦時体制で対独協力を義務づけられ、ドイツの影響を受ける「傀儡政権」に近い性格を持っていました。

「ナチス・ドイツの占領下で成立した権威主義政権で、協力体制を取った政権」として位置づけられ、フランス内の対独協力とレジスタンスの対立、占領・解放といった複雑な歴史の象徴とされています。

この時代の落書きが、数少ないオリジナル文書として残されています。

1945年4月22日にフランス第1軍の部隊がジグマリンゲンに進駐し、ジグマリンゲン城は解放されます。

しかし1951年11月まで、城はフランス軍に接収され、その後ホーエンツォレルン侯爵家に変換されました。

第二次世界大戦後

- 1952年

-

バーデン=ヴュルテンベルク州が設立されました。

- 1970年代後半

-

鉄鋼危機の際、フリードリヒ・ヴィルヘルム侯はラウヒャータール製鉄所を維持するため、一族の財産の一部を売却。

- 2022年

-

侯爵家が所有していた先史時代および考古学コレクションをヴュルテンベルク州立博物館に売却。

歴史のまとめ

- 中世にはドナウ渓谷を押さえる軍事拠点として

- やがてホーエンツォレルン侯爵家の居城として

- 19世紀はヨーロッパ上流貴族のサロンとして

- 20世紀はフランス亡命政権(ヴィシー政権)の舞台として

ジグマリンゲン城は900年以上にわたり、「権力の形」とともに姿を変えてきた城です。

城の石壁や豪華な広間の裏側には、

- 帝国政治

- 宗教戦争

- ナポレオン戦争

- ドイツ統一

- 世界大戦

といったヨーロッパ近代史のうねりが刻み込まれています。見学するときは、単なる豪華な貴族の館としてだけでなく、

ここでどんな決断がくだされ、どんな人々が行き交ったのか

を想像しながら歩いてみると、ジグマリンゲン城の歴史がぐっと立体的に感じられます。

ジグマリンゲン城の見どころについては、こちらの記事で解説しています。

ジグマリンゲン城へのアクセス

シュツットガルト(Stuttgart)よりA81号線をジンゲン(Singen)方面へと車を走らせます。ブンデス(Bundes)463号線をバーリンゲン(Balingen)→ジグマリンゲン(Sigmaringen)へと走らせます。

ジグマリンゲンに入れば、すぐに城が目に入るから、城を目指すと良いよ。