バート・ホンブルク(Bad Homburg v.d.Höhe)郊外にある古代ローマ軍砦(Kastell)跡。ゲルマンの城ではありませんが、ヨーロッパの歴史を考える上では重要な場所です。

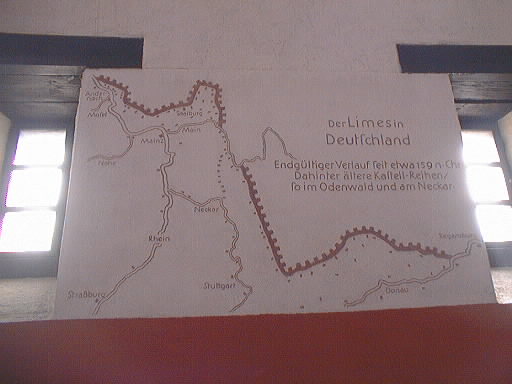

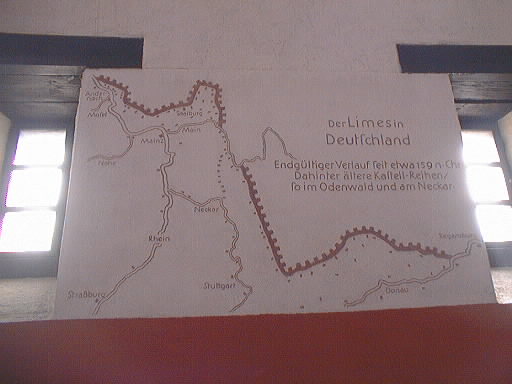

紀元1世紀から6世紀にかけて、ローマ帝国はヨーロッパ、近東、北アフリカの国境に、リメス(Limes:リーメスとも)という国防システムを建設しています。

国境線は次第に障害物の建設、物見櫓の建設や城塞への建設と発展し、ザールブルク城砦(Kastell Saalburg)もローマとゲルマニアの国境に築かれた城砦の一つです。

リメス・ゲルマニクスは、土塁と木柵からなる長城に、要所要所に物見櫓と城塞が設けられていました。

ドイツにいながらにして、ドイツ以前の古代ローマを感じられる貴重な場所。

古代ローマの砦は、中世ドイツの城とはまた違った雰囲気ね。

ちなみにザールブルクという名称は1604年まで遡ることはできますが、それ以前、つまりローマ時代は何と呼ばれていたのかはわかっていません。

ザールブルク城塞は古代ローマの国境線であるオーバーゲルマニッシュ・ラエティッシュ・リメス(ORL)の一部であり、「最もよく研究され、最も忠実に再建されたローマの要塞」として高く評価されています。

なお、このザールブルク城砦およびリメスは、2005年にユネスコ世界文化遺産に登録されています。

本記事では、リメスについて解説しザールブルク城の見どころを紹介し、ローマ人が築き上げた国境城塞の歴史をザールブルク城の例を見ながら紹介します。

古代ローマの国境リメスとは

ローマは紀元前1世紀にガリアを征服し、ライン川をローマの国境としました。

その後、ローマは領土を拡大し、国境をライン川からエルベ川へと移す東方拡大計画を立てますが、トイトブルク森の戦いで手痛い敗北を喫したあとはゲルマン戦役を打ち切り、ライン川とドナウ川が国境となります。

リメスはヨーロッパ版万里の長城。異民族(ゲルマン人)の侵入からローマを守るものです。

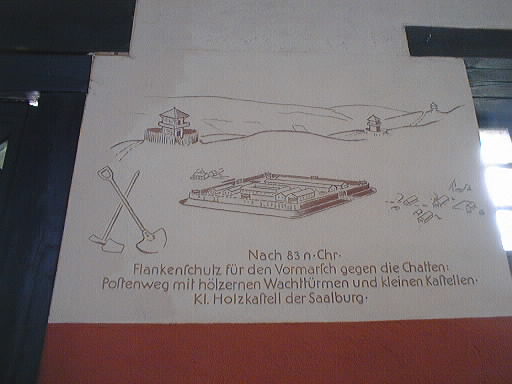

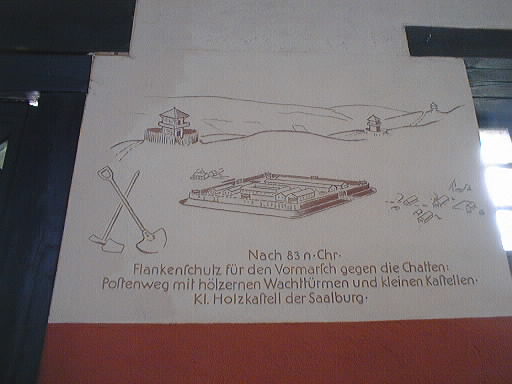

リメスの発展

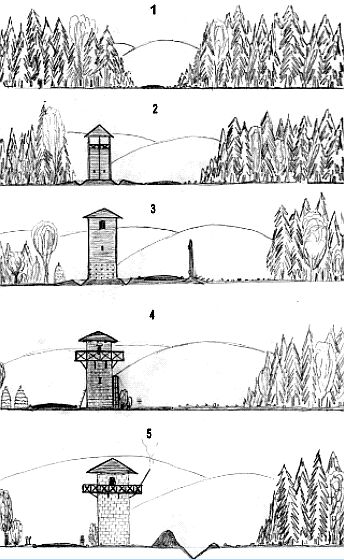

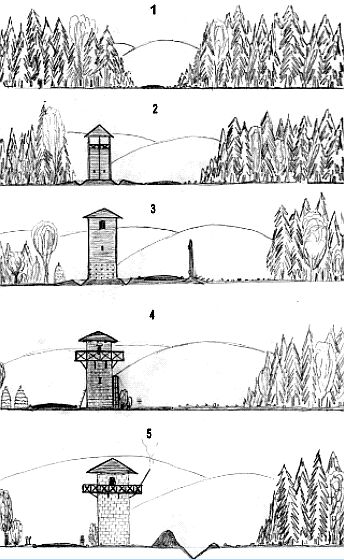

初期のリメスは、防衛システムの一部として建設されたものではありません。

防衛システムじゃなかったとしたら、何なの?

もともとは見張り番の兵士たちが行き来するための巡回道にすぎなかったんだよ。

初期のリメスに柵はなく、国境に沿って巡回道をつくり、木製の監視塔で監視しているだけのものでした。

監視塔の間隔は300~1000m。これは監視塔から監視塔へと、目視で信号を伝えられる距離です。

ライン川中流とドナウ川上流を結ぶ全長548kmものリメスは、所々に物見櫓のある林道のようなものでした。重要な拠点には小さな砦がつくられ、それぞれ100人前後の駐屯兵を配置する程度のものです。

その重要な拠点の一つが、ザールブルク城です。

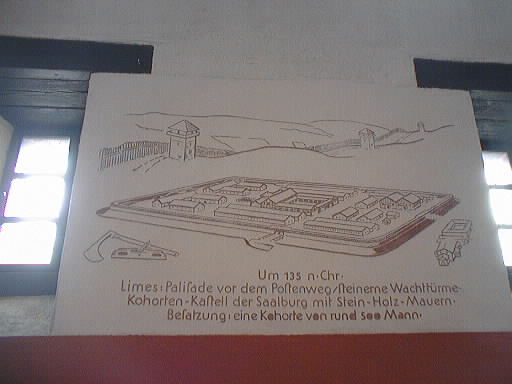

リメスの発展

ハドリアヌス帝の時代(117-138年)に、巡回道に柵が設けられ、木製の塔は石製の塔に変わり、ローマを守る防衛システムに組み込まれました。

リメスの発達

Veleius, Public domain, via Wikimedia Commons

- 見張りの兵士が行き来するための巡回道(Postenweg)

- 木製の見張り塔が建てられる

- 木柵が設けられる

ハドリアヌス帝時代 - 監視塔が石造りになる

- 土塁と堀が設けられる(2世紀中頃)

- オーバーゲルマニアンでは土塁と堀

- ラエティエでは一部石壁

ドミティアヌス帝の東方拡大政策により、この地域に住むゲルマン小部族のカッティ/ハッティ(Chatti)族(ヘッセンの語源)との争い(第一次カッテン戦争)勝利。

征服した地域を守るためにリメスが建設されました。

ザールブルク城塞の北側約200mのところには堀のあるリメスの一部が良好に保存されており、忠実に再現された部分もあります。

復元されたリメス

ザールブルク周辺のリメスは、山の稜線に沿って走っています。

中世の城をいろいろと見た後では、リメスの土塁も木柵も低く感じてしまうかもしれません。

しかしこのような城壁でも長期間、長城の内側を安全な領域に保つために、当時としては十分な防御力がありました。

最終的にはゲルマン人の侵攻に耐えられなくなって、260年頃にはリメスも砦も放棄されちゃうんだけど、170年間の長きに渡ってローマを守ってくれたよ。

リメス建設の目的は何か

リメスは長大な国境を守るために建設されたものですが、大規模な軍事攻撃に対処するための防御壁ではありません。

リメスの建設目的は、以下の3点。

- ゲルマン人による略奪的襲撃の防止

- 密輸防止

- 通行税の徴収

近年の研究では、軍事目的よりも「監視と通行管理=経済境界」の側面が強い流通管理目的説が有力視されています。

リメスと砦に配置される兵士とは

ローマ軍は、レギオー(legio:ローマ軍団)、アウクシリア(auxilia:支援軍)で構成され、監視塔には支援軍が就きます。

ザールブルク城砦には、第2ラエティアコホルスという名の軍隊が配属されました。

ローマ軍はプロの兵士。

ローマ軍はローマ市民のみが採用され、支援軍のアウクシリアはローマの市民権を持たない地方民から集めらました。

プロの兵士として集中的な訓練が可能であり、軍隊に必要な多くの技能を学ぶことも可能でした。手工業道具の出土品が、その技術の高さを物語っています。

アウクシリアは、25年の勤務期間を全うすると、ローマの市民権を得ることができました。ローマの市民権欲しさに、地方民はアウクシリアに志願したようです。

国境地帯ではローマ化したガリア人やゲルマン人が多く、彼らがアウクシリアになったのではないかと、考えられています。

内と外を分けるもの

リメスに守られたローマの占領地域では、多様で平和な生活が発展します。

現在のフランクフルト・アム・マイン市にはローマ式の都市ニダ(Nida)が発展しており、ザールブルク城塞からニダへと続く道がありました。

当時の人々にとって、リメス内部は安全で平和、リメスの外側は野蛮で危険なゲルマン人が住む魔境といった感じだったのかしら?

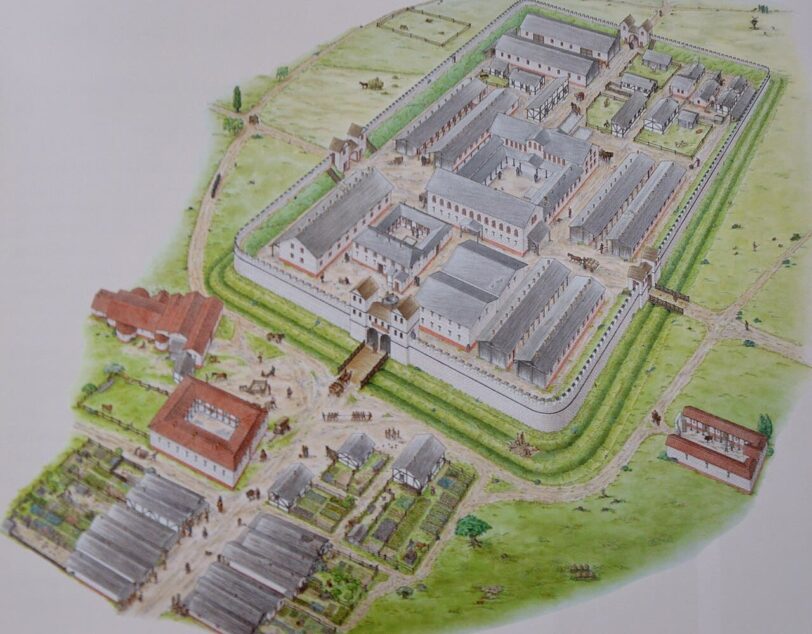

ザールブルク城砦の構成と見どころ

ザールブルク城は、ローマがタウヌス峠を含む地域を支配下に置き、後のリメスシステムを構築する上で建設された軍事拠点。

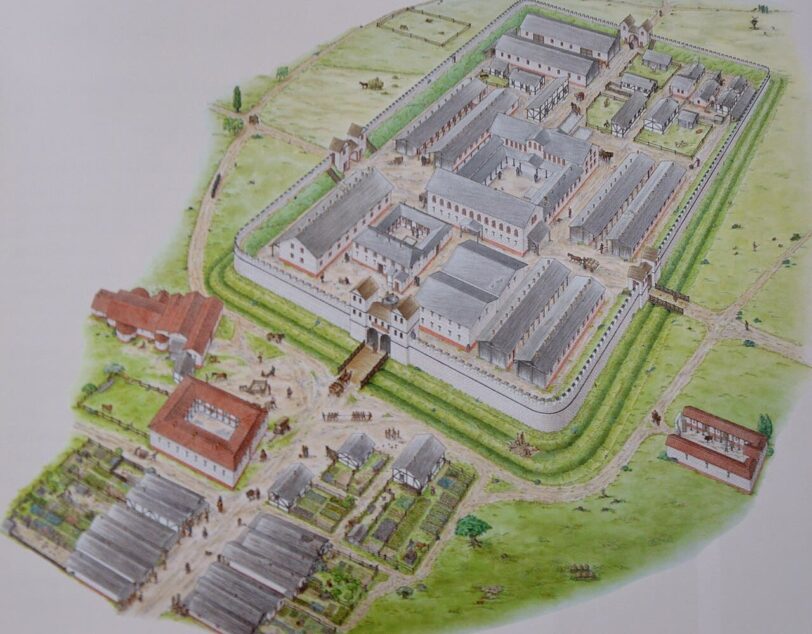

最終的な大きさは約147m×221m、3.2haの長方形の駐屯地。

- 歩兵中隊:6隊

- 騎馬隊:4隊

最盛期には約500人の兵士を収容できるように設計された城塞であり、周辺のヴィクス(Vicus:民間人居住地)には約1,500人が居住していたと推定されています。

ザールブルク城砦外部施設

砦の外側にも遺跡があります。

Xipolis, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

城塞の南の主門からニダへと続く道に面して、浴場(Kastelbad)や退役した兵士や職人の住む住居、宿泊施設(Mansio)などがありました。また、ローマ神やミトラ神を祀る祠も見つかっています。

浴場跡

浴場は砦の外にあり、バス停から砦に向かう途中にあるのですぐにそれと気づきます。

古代ローマと言えば、やっぱお風呂よね。

長さ41.5mある巨大な浴場は、更衣室と繋がり、熱いお風呂からぬるいお風呂、冷たいお風呂へと順番に入っていくことできるようになっていました。

浴場は午後になると開放され、兵士たちは午後、お風呂を楽しんでいたようです。

浴場は、公務で訪れる役人や公務員が宿泊する「マンシオ」という宿泊施設とつながり、マンシオには床暖房システム(床下に暖気を通すダクトが走っている)が残っています。

二重堀

城壁の外側には、空堀が二重に張り巡らされており、主門前には木橋が掛けられています。

堀の形はV字型の薬研堀。

犬走の幅は約90cm。

それほど深くないし急斜面でもありませんが、接近阻止線としては十分な侵入障壁となっていたに違いありません。

内側の堀の深さは3m、幅8.00~8.75m。外側の堀幅は約10m。

当時のゲルマン人の装備を考えると、これで十分防御できたんだろうね。

城門

Carole Raddato from FRANKFURT, Germany, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons

ザールブルク城には東西南北それぞれに城門と道があり、ニダの町に続く南側には二重通路の主門(Porta Praetoria:プラエトリア門)があります。

主門の外側の堀は土橋、内側の堀には木橋が掛けられ、通路はプリンキピア(Principia)へとつながっています。

Geoprofi Lars, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

主門以外の北、西、東側にも単一通路の門です。

主門は内側の堀の上に木橋が掛けられていますが、それ以外の門は土橋です。

全ての城門は、両側に塔があり、門の窓は木製のシャッターを備えています。

城壁

Carole Raddato from FRANKFURT, Germany, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons

個々の胸壁間の幅が広く(1.5m)、兵士が槍を投げるのに十分なスペースがありました。

木石壁(Holz-Stein-Mauer)

初期の石壁は木と石を積んだだけであるため、木石壁(Holz-Stein-Mauer)と呼ばれており、モルタル接着されていません。

再現されたモルタル壁

Hartmann Linge, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

壁全体はモルタルで固められ、外側は漆喰に化粧目地の装飾が施されており、南東の角でのみ模造石積が再現されています。

紀元後2世紀後半になると、木石壁がモルタル城壁に取って代わりました。

上に行くにつれて段階的に細くなり、2.1mから1.8mの幅。

しかし再建された城壁のほとんどの部分では、当時の科学的見解や当初の設計案に反し、皇帝ヴィルヘルム2世の要望により、狭い間隔の胸壁が採用されてしまっています。

中世後期の城のイメージに引きずられてしまったと推測されているよ。

幅が約3.6mもあるため、同時に防衛通路としても機能していました。

ザールブルク城砦内部

皇帝ヴィルヘルム2世の命により、最終段階の石造建築物が再建されており、可能な限り元の枠組みで再現されています。

カステルの内部は、兵舎、厩舎、作業場、道具置き場などの建物が密集して並んでいます。

パン焼窯

壁に沿ってパン焼窯が発掘されました。現在は保護屋根が取り付けられているパン焼窯。昔は屋根がついていたのかどうかはわかりません。

兵士たちに食料は支給されていましたが、それは挽いてもいない粒の状態であったため、自分たちで粉に挽いてパンを焼いていました。

プリンキピア(Principia):司令部

Peng (talk) 12:48, 25 August 2011 (UTC), CC0, via Wikimedia Commons

プリンキピアは以下の建物群で構成される複合施設です。

- 横断ホール

- 中庭

- 公務室・倉庫

- 旗の聖所

- 行政室

第2ラエティアコホルス長の住居だったプリンキピアは、カステルの中心に立つ建物。

さまざまな儀式や行政処理が行われていたと思われます。

- 横断ホール

-

横断ホール(Querhalle) プリンキピアの入口、司令部正面の大きな屋根のある横断ホール(35.8m×11.5m)は、カステル守備隊が集まる召集ホール。平均以上の天井高があったことが推定されています。

- 朝の報告会

- 当番の割当発表

といった日常業務が行われていました。

また、発掘調査により、かつてここには皇帝像が立っていたことも推定されています。

- 中庭

-

en:User:Deborah.stafford, Public domain, via Wikimedia Commons

井戸が2つ、用途不明の正方形の構造物が確認されています。

再建された中庭は開放的な造りになっていますが、本来は屋根があった可能性が指摘されています。

屋根の有無について、議論の対象となっている場所です。

屋根があるとしたら、どんな感じになっていたのかしらね?

- 公務室(Officia)・倉庫(Armamentaria)

-

プリンキピアの側面の建物で、現在博物館の展示室および研究室として利用されている場所。

かつては事務室や武器庫として使用されていた場所でした。

- 旗の聖所(Aedes)

-

旗の聖所建物正面

旗の聖所

Hartmann Linge, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons旗は神聖な力を宿していると考えられており、軍旗と皇帝の肖像は部隊にとって精神的な柱となるもの。

ローマの守護神と皇帝崇拝に捧げられた祭壇と言っていいでしょう。

発掘調査により、等身大の皇帝像があったとされています。

博物館展示室

プリンキピアの側面棟が博物館の展示室になっており、下記のようなものが展示されています。

- カステルとリメスの歴史のパネル展示

- 皇帝像のレプリカ

- タウヌス・リメスから発掘されたゲルマン遺物

ローマ時代の不規則に円い硬貨と並んで、現在の硬貨が比較のために展示されているのが印象的。

ホレウム(Horreum)

Carole Raddato from FRANKFURT, Germany, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons

かつての穀物倉庫で、発掘調査に基づいて再建されており、博物館として使用されています。

ローマの軍事施設には欠かせない建物で、補給に頼ることなく、部隊を長期間維持することを目的に建てられたものです。

- 斧やハンマー、鞄といった道具

- 錠前

- 武器:剣、短剣、槍先など

- 陶器:食器や調理器具など

- 木製品・革製品

- その他生活用品

木製品や革製品は腐敗しやすいため、井戸の水の中から発見されたものに限定されます。

水の中は空気中の酸素に触れることがないから、保存状態が良いんだよ。

Carole Raddato from FRANKFURT, Germany, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons

草履やサンダル、装飾品、壺、鍋などの台所用品といった、兵士や国境の住民が日常生活で使用していた道具などが並んでいます。

革製品である靴は、きっと井戸の中から発見されたものだよ。

小道具類は、兵士自ら手作りしていました。レンガも兵士の手作りです。

砦周辺には職人たちも住んでいましたが、多くは兵士たちが自分たちで作っていました。展示品から、当時のローマ郡兵士たちの技術の高さをうかがい知ることができます。

こんなとこ、ローマ人にとってはものすごく寒かったと思うよ。

といっていたのは、以前ここを訪れたドイツ人の友人。特に展示されている靴を見た時、私もそう思いました。

復元された当時のスコップとランスが興味深く、金属は貴重品だったせいか、金属は先の方だけについています。

兵士の一日

Haselburg-müller, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

下級兵士たちは複数人で、部屋仲間とともに暮らしていました。

日の出と正午の2回、ホルンによる合図があり、以下のような1日のスケジュールで暮らしていました。

ローマ軍の兵士の一日は、日の出の頃にホルンの合図で起床します。

副官は部下を任務につかせ、プリンキピアへ。長官はその報告を記録し、その日の命令を出します。

主に武器や戦闘の訓練。しかし勤続年数の長い兵士は警備や現場の作業で忙しく、訓練には一部の兵士しか参加できなたったと言われています。

警護任務についていない兵士は自由時間となりますが、大抵は食事の準備や設備の維持管理に当てられました。何しろ、自分たちで粉挽きをしてパンを焼かなければなりません。

当時の人々のメインの食事は、夕食です。

浴場も開放され、お風呂も楽しみました。

ザールブルク城の公式サイト

ザールブルク城砦の歴史

ザールブルク城は紀元前10年頃に始まったローマの東方拡大の拠点であり、キヴィタス・タウネンシウム(Civitas Taunensium)が管理する重要な軍事拠点でした。

ヴェスパシアヌス帝(在位:69~79年)の時代、ザールブルクの地はローマの影響下にありました。

第1期 ヌメルス・カステル(Numeruskastell)

ドミティアヌス帝(在位:81~96年)の時代

ローマ軍の前進ルートを確保するために、巡回道を敷設し、木製の塔で監視することにしました。

部隊の名称は不明ですが、兵士は約120~150人、民間人は350~450人と推定されています。

90年頃に前身となる木製の砦が建設されました。この砦は、発掘調査で堀があったことがわかっていますが、後の拡張建築の際に埋め立てられてしまっています。

堀は一重で幅は8m。

この時の砦の向きは、現在のザールブルク城砦と軸方向が異なり、斜めになっていました。主門も南側ではなく、北側にありました。

第2期 コホート・カステル(Cohortkastell)

ハドリアヌス帝(117~138年)時代

砦は何度か作り直され、最初は硬い石と木でできた壁はモルタルの壁に変わり、木製だった建物も部分的に石造りになりました。

初期のヌメルス・カステルが、より大きなコホート・カステルに置き換えられたことに伴い、インフラ需要が変化し、浴場が建設されます。

ラエティア第2コホルス軍(Cohors II Raetorum civium Romanorum equitata:歩兵約480名+騎兵約120名)がザールブルクに移されました。この軍隊はリメスの終焉まで駐屯し、警備していました。レギオーは配属されていません。

巡回道に連続した柵が設置され、木製の物見櫓がが石造りの塔に置き換えられていきました。

第3期 ザールブルク城最盛期

Carole Raddato from Frankfurt, Germany, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons

新しい道路網が敷設され、第2期の建物は火災によって取り壊され、敷地の区画と建物が再編成されました。

この時期の建設の変更点として、要塞の向きが変わったことが挙げられます。

要塞村は13haに達し、人口も多く経済的にも最盛期を迎えます。

ザールブルク城砦の終焉:紀元後3世紀

リメスはローマ帝国の危機によって放棄されました。

紀元3世紀、ローマ帝国内では財政難とインフレで混乱していました。

軍隊を撤退させて他の戦闘に参加させると、支援軍しかいないリメスは脆弱となります。

実際、ローマ軍がパルティア人と戦っていた233年、ザールブルク城塞はアラマン族の本格的な侵攻を受けます。

要塞村であるヴィクスでは大規模な火災を示す地層が検出されており、233年以降の硬貨が見つかっていないことから、再建されることがなかったことを示しています。

要塞内部では、233年以降の硬貨が見つかっているので、まだしばらくは使用されていたみたい。

当時がどのような様子だったのかはわからないけれど、民衆の圧力に負けて崩壊したベルリンの壁のように、リメスも民衆の圧力に負けて崩壊したのかしら?

火災の痕は見つかっても、戦闘の痕跡が見つかっていないため、アラマン人が来襲する前に集団で避難した可能性が指摘されています。

リメスは侵入障壁ではあるけれども強力な障壁ではないため、最終的にゲルマン民族の移動の圧力に屈しました。

より広範囲なゲルマン民族による圧力(大移動)が増大するにつれてリメスの維持は困難になり、ザールブルク場と周辺のリメスは遅くとも紀元後260年頃には放棄され、ライン川が再びローマの国境となりました。

19~20世紀の再発見と復元

この地域へのローマの支配が終わると、ザールブルク城は荒廃し、森林に覆われて完全に忘れ去られた存在になりました。

リメスの記憶こそ残っていましたが、中世から近世にかけて近隣の建物のための便利な採石場として石が持ち出され、利用されてしまいます。

- トロン修道院教会(Kirche des Klosters Thron)

- ホンブルク城(Schloss Homburg)

といった建物に使用されています

様子が変わったのは1723年、石の除去作業中に「カラカラ石(Caracalla-Stein)」が発掘されたことで注目を集め、城塞がローマ起源のものであることが認識されるようになりました。

カラカラ石は旗の聖所に展示されています。

この石が発見されるまで、中世起源の遺跡だと思われていたよ。

保護活動と研究活動

遺跡がローマ起源と認識されたことことにより、保護活動が動き始めました。国からの資金援助を受けながら、組織的に研究が続けられます。

- 1818年

-

方伯フリードリヒ5世(Friedrich V.)により石材の運び出しを禁止する命令が出されます。

- 1820年~1821年

-

方伯フリードリヒ6世(Friedrich VI.)は、ザールブルク城の西側の土地を購入。

保護するために、方伯直轄地にしたんだね。

- 1853年

-

フリードリヒ・グスタフ・ハーベル(Friedrich Gustav Habel)主導で、本格的な発掘調査が始まり、1856年までに砦と周辺居住地で多くの発掘調査が行われました。

- 1892年

-

帝国リメス委員会が設立されます。バート・ホンブルクの建築家ルイ・ヤコビ(Louis Jacobi)教授とその息子がその委員に就きました。

- 1903年

-

皇帝ヴィルヘルム2世の提案により、東側の土地も追加購入。

復元活動

- 1897年

-

ルイ・ヤコビが『ホンブルク・フォン・デア・ヘーエのローマ城塞ザールブルク(Der Römerkastell Saalburg bei Homburg vor der Höhe)』を刊行し、皇帝ヴィルヘルム2世がザールブルク城を「リメス博物館」として再建する決定をします。

これにより、リメス全域の出土品の博物館兼研究機関という地位を得ました。

ザールブルク城の復元は、1898年から1907年にかけて、ヤコビ教授と息子のハインリヒ・ヤコビ(Hrinrich Jacobi)が手動し、最終建設段階(2世紀後半以降)の姿に基づいて行われました。

発掘調査と復元作業が同時並行して進められた点は、特筆に値します。

復元に必要な資金は、プロイセンだけでなく、アメリカの個人からも資金援助を受けています。

資金援助のお礼なのか、ヴィルヘルム2世の碑文が置かれている場所があるよ。

熱意がすごい!

当時最先端の考古学的手法を駆使して調査されましたが、当時の技術では木造建築物の痕跡の検出方法が未熟であったため、木造建築の再建は見送られました。

ただし、ホレウム背後の木造2棟の兵舎は、他のカステルの発掘調査に基づいた復元として、例外的に建設されています。

当時のあらゆる科学的知見に注意を払って復元作業が行われ、すべての建物がローマ時代の基礎壁の上に建っています。

再建されたどの城にも言えることかもしれませんが、現在の科学的知見とは異なっている可能性は残っています。

当時の最善を尽くして復元されてはいるから、その辺は仕方ないよね。現在の最新の知見でも、後世から見れば間違っていることだってきっとあるだろうし…。

ザールブルク城砦の公式サイト

ローマ時代のコスプレをして楽しむイベントが開催されています。

ザールブルク城砦へのアクセス

バート・ホンブルク駅からザールブルク行きのバスが出ているよ。バスの本数は少ないから、帰りの時刻表は要チェックだよ。

リメスに沿ってハイキングコースが整備されているから、時間的余裕があるなら、ハイキングを楽しむのも一つの方法だよ。

\ ドイツ旅行はドイツに本社があるOmioがオススメ/

海外旅行もやはり定番の楽天トラベル

\ 国内最大級の旅行予約サイト /

コメント