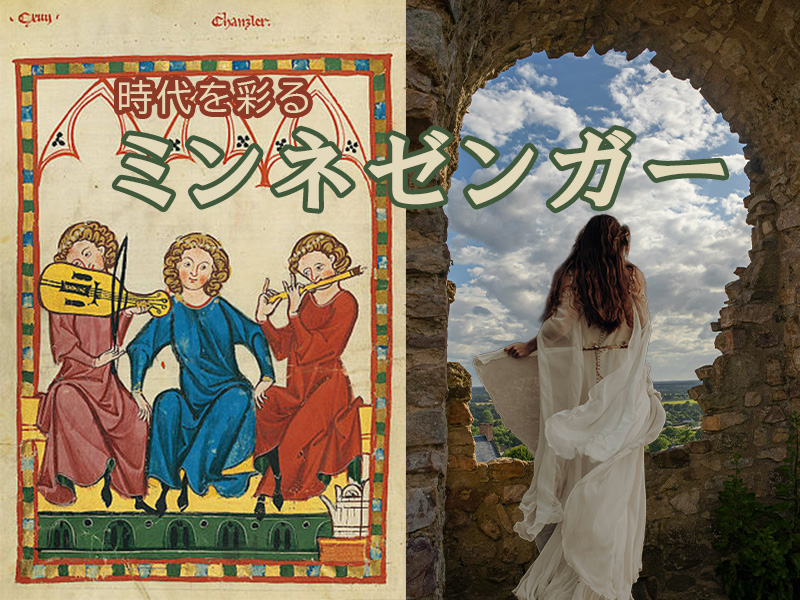

ミンネザング(Minnesang)は、シュタウフェン朝時代後期(12~13世紀)にドイツ語圏で花開いた騎士たちの宮廷文化の一つです。

特にシュタウフェン朝は、ミンネザング抜きには考えられません。

ミンネザングは、中世ドイツ語の「ミンネ(minne)=愛」と「ザング(sang)=歌」に由来します。

つまり「愛の歌」。

愛の歌だなんて、なんだかロマンティックね。

武人のイメージが強い騎士たちが奏でたミンネザングとは、一体どのようなものだったのでしょうか?

本記事では、12世紀から14世紀にかけて、ドイツ語圏の宮廷で花開いた恋愛歌(ミンネザング)の魅力について紹介します。

ミンネザングとは?

ミンネザングとは、12世紀から14世紀にかけて、主に神聖ローマ帝国(現在のドイツ語圏)で栄えた恋愛をテーマにした抒情詩であり、音楽です

ミンネザングで歌われる「ミンネ(愛)」は、単なる男女の恋愛感情ではありません。

この精神的な愛は「高いミンネ(hohe Minne)」と呼ばれ、ミンネザングの主流です。。

愛を歌ったミンネゼンガー

この歌を創作し、宮廷などで披露したのが「ミンネゼンガー(Minnesinger)」と呼ばれる詩人兼音楽家たちです。

その多くは騎士階級に属していますが、上は皇帝ハインリッヒ6世(Heinrich VI.)のような上級貴族から、下は庶民階級出身者までいました。

騎士道精神と「宮廷の愛」

ミンネザングは当時の騎士道精神と密接に結びついており、ミンネザングは騎士の嗜みの一つ。

南フランスのトルバドゥール(troubadours)が歌った「宮廷の愛」の文化が日本に伝わり、ミンネザングの発展に大きな影響を及ぼしています。

「宮廷の愛」として、騎士が主君の奥方など、手の届かない高貴な貴婦人を崇拝し、精神的な愛を捧げることが理想とされました。

報われることのない奉仕の愛であり、その苦悩や喜びを歌うことが、ミンネザングの主要テーマです。

もちろん、精神的な愛だけに留まらない不適切な関係に進んでしまうこともあります。

彼らは自らの文学的才能や礼節を披露し、馬上槍試合と同様に、まさに詩を通して騎士としての「教養」を競い合っていました。

貴婦人たちの関心を惹くために、馬上槍試合や戦争で活躍を見せようとしたり、彼女の名前を取り入れた歌(と言うより詩)を歌ったりしたよ。

騎士って戦士だから文化的素養はあまりないイメージがあったけれど、高い教養を文化的騎士もいたのね。

ミンネザングの愛の形

ミンネザングで歌われる愛を分類すると、以下の3つになります。

- 高い愛(Hohe Minne)

-

決して手の届かない高貴な貴婦人への、精神的で奉仕的な愛を理想とするものです。

代表的詩人:ラインマル・フォン・ハーゲナウ(Reinmar von Hagenau)

- 低い愛(Niedere Minne)

-

より現実的で官能的な愛を歌います。身分が対等な男女の愛が描かれることもありました。

- 夜明けの歌(Tagelied)

-

夜を共にした恋人たちが、夜明けの訪れとともに別れを惜しむ様を歌ったもの。

ミンネザングの変遷

ドイツ語圏では1155年頃から登場します。

冒険の歌と愛の歌が11世紀の中頃に唄われました。

ミンネザングの文化は、十字軍遠征を通じて東洋の抒情詩の影響を受けながら発展しました

特に、フランスの南フランスのトルバドゥール(troubadours)や北フランスのトゥルヴェール(trouvères)といった恋愛詩人たちからの影響も強く受けて発展していることが、音と韻の技法に見て取れます。

黄金期のミンネザングと代表的詩人たち

ミンネザングは1180年頃に最盛期を迎え、以下のような著名なミンネジンガー(吟遊詩人たち)が登場しました。

- フリードリッヒ・フォン・ハウゼン(Friedrich von Hausen)

- ハインリッヒ・フォン・モールンゲン(Heinrich von Morungen)

- ハインリッヒ・フォン・ヴェルデック(Heinrich von Veldeck)

- ハルトマン・フォン・アウエ(Hartmann von Aue)

- ヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデ(Walther von der Vogelweide)

その詩は恋愛を超えて、騎士道精神、道徳、美的感覚なども表現しており、まさに文化的エリートの象徴でした。

ヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデ

従来の「高いミンネ」だけでなく、庶民の娘との率直な恋愛の喜びを歌う「低い愛」という新しいスタイルを確立。

代表作「ぼだい樹の木かげ (Unter den Linden)」は、恋人との甘いひとときを生き生きと描き出しています。

神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世から、報酬として封土を授与されています。

ヴァルトブルク城にも呼ばれて、歌を披露しているよ。

ミンネザンクの衰退と変化

シュタウフェン朝も終わりの13世紀の中頃、騎士文化の衰退とともにミンネザングも終わりに近づきます。

1220年~30年頃になるとパロディやエロティックなものへと変わってしまいました。

ミンネは性行為の代名詞となってしまい、理想の恋を歌う詩からはどんどん離れていってしまいました。

パロディもいいけれど、行き過ぎたものはドン引きして、離れていってしまう気持ちはわかる。

1250年、ウルリッヒ・フォン・リヒテンシュタイン(Urlich von Lichtenstein)は婦人崇拝の終焉と騎士道精神の堕落を嘆いています。

14世紀に入り、十字軍の失敗による騎士階級の没落など社会の変化とともに、ミンネザングは次第に衰退していきます。

詩人の中心は騎士階級から市民階級に移りますが、その精神は「マイスタージンガー(Meistersinger)」と呼ばれる職業詩人たちに受け継がれ、ドイツの詩や音楽の発展に大きな影響を与えました。

ミンネザングはまた、ドイツ語という言語の文学的発展にも貢献しました。

後にマルティン・ルターがドイツ語訳聖書によって言語を統一する大きな契機を作りますが、その約400年前、ミンネジンガーたちは詩を通じて「ドイツ語で美しく語る文化」を育んでいました。

ドイツのミンネザングと日本の歌会

ここまで読んだ賢いあなたなら、ふと思いませんか?

日本の和歌と、どこか似ている側面があるような…?

文化的背景は異なるものの、興味深い共通点がありそうなので、比較してみました。

ヨーロッパ中世に花開いた恋の詩、ミンネザングと、日本で千年以上にわたって育まれてきた和歌の文化。

その両者には、言語も時代背景も異なるながら、言葉に託された想いの美しさという点で響き合うものがあります。

| 項目 | ミンネザング(ドイツ) | 和歌(日本) |

|---|---|---|

| 成立時期 | 12~14世紀 | 奈良〜鎌倉時代(万葉集〜新古今和歌集) |

| 形式 | 抒情詩(韻律あり、AAB形式など) | 短歌(五・七・五・七・七) |

| 主題 | 高貴な女性への恋、自然、騎士道 | 恋、季節、人生、自然、時事など |

| 表現技法 | 比喩、象徴、旋律との融合 | 掛詞、枕詞、縁語、本歌取りなど |

| 披露の場 | 宮廷、貴族の集まり、音楽演奏 | 宮中儀式、歌合、私的な歌会 |

| 音楽性 | 歌唱が前提、旋律に乗せて伝える | 朗詠・音律を重んじる、音読による情緒表現 |

| 恋愛観 | 理想化された高貴な女性への憧れ | 移ろいやすく、時に内省的な恋心 |

| 詩人の立場 | 騎士・職業詩人(ミンネゼンガー) | 貴族・公家・庶民(時代による) |

音と言葉に情熱を込めた詩人たちの表現は、時代と国境を越えて人の心に響きます。

ミンネザングと和歌の歌会は、文化の違いを超えて、言葉の力で愛と美を紡いだ人間の営みの証なのかもしれません。