中世ドイツの城ことブルクは、貴族たちにとって単なる住まいではありませんでした。野盗や敵軍から身を守る「最後の砦」として、極めて重要な役割を果たしていました。

中世のヨーロッパでは、貴族たちがちょっとしたことすぐに「フェーデ(私闘)」を始めてしまいました。

そんなとき、一番最初に狙われるのは、相手の力の象徴である「城」です。

敵からの攻撃から守りやすいように、城は天然の地形を最大限利用できるような場所に建設されています。

攻撃側も、そのような落としにくい城をどのように落とすのか、様々な知恵を働かせます。

本記事では、城を守る側と攻める側がどのような工夫をしていたのか、わかりやすく紹介します。

城を守る!~防御側の知恵と準備~

城を守るための戦いといえば、籠城戦。

ただ籠城して守るばかりではなく、襲いかかる敵に対して城を守りながらも攻撃を仕掛けていきます。

城山塔子

城山塔子城の攻防戦は、一般的に城の防御施設を利用できる守備側が有利とされているよ。

守備側が有利とはいえ、籠城戦は事前準備が何よりも大事です。

- 飲料水と食料品の確保

- 武器と弾薬の確保

- 城の防御施設の整備

まずは水と食料の準備が大事!

籠城戦は長い場合は1年以上も続くこともありました。

戦いが長引けば長引くほど、城内の食料や水が足りなくなることもある。だから、そのための準備が何よりも大事!

日本の城でも、食糧不足で陥落した城として鳥取城や三木城が有名ね。

敵軍が到着する前に、多くの食料や水を準備して備えます。

城に井戸がなく、水源として雨水を貯めるしか手段がなかった城は、籠城戦においてかなり不利だったことが容易に想像できます。

防衛用の武器の準備

敵の火矢から城の延焼を守るために、燃えやすい屋根などは水で濡らした動物の皮で覆い、守りました。

濡らした皮も乾いてしまえば燃えてしまいますので、乾かないように定期的に水をかけることはとても大事な作業。

ここでも水が重要な要素なのね

燃えてしまっては、消火のための水がもっと必要になるからね。燃えないようにするための作業は、大変だけれど大切なことなんだ。

武器の準備

平時にパーツごとに保管されていた武器の錆を落とし、油を塗って滑りを良くし、カタパルトや弩などを組み立てて動作確認することも忘れては行けない作業です。

攻撃に使用する石、ピッチ、矢を十分に揃えておきます。

弾切れになってしまっては、戦いたくてもできません。

城の防御施設

城を守る側は、天然の地形の有利さに加え、迫りくる敵から身を守りやすく、かつ攻撃しやすい構造になっています。

環状囲壁

城のまわりをぐるりと囲む「環状城壁」は、敵を近づけないための大切な壁です。

ただの壁ではなさそう?なにか仕掛けがありそうね?

いい質問だね。城壁には矢狭間と呼ばれる小さな穴が開いていて、そこから弓矢で攻撃できるようになっているよ。日本の城にもあるでしょ

城壁で自身を守りながら、矢狭間からは広い角度で弓矢や石弓で敵を射抜くことができるようになっていました。

胸壁と歩廊

城壁の上部にはさらに胸壁(Brustwehr)のある歩廊(Wehrgang)が整備されています。

壁の上部の凸凹を胸壁といい、防御側は底に身を隠しながら攻撃側を狙い撃ち。凸部に矢狭間が設けられていることもあり、矢狭間のある胸壁を狭間胸壁とも言います。

張り出し歩廊

ときに胸壁の凹部に梁を掛け、張り出した形で張り出し歩廊を設置することもありました。

張り出し歩廊の床には穴が空いており、城壁を登ってくる敵兵めがけて石や熱した油(ピッチ)、ゴミや糞尿などを投げつけて出来対しました。

機能的には、「石落とし」に近いかも。

城門

人や物資が出入りする城門は、敵が攻め込んでくる場所であり、城を守る側にとって弱点となる場所。

だからこそ、しっかり守る必要がありました。

跳ね橋

城門は通常,堀で隔てられており,跳ね橋がかけられていました。

城門の前には堀があり、そこには「跳ね橋」がかけられていました。戦いが始まると、橋を引き上げて通行を遮断し、城の中に入れなくします。

落とし格子

門番がいつでも落とし格子を落とせるようになっており、門を施錠できるようになっていました。

城を攻める!~攻撃側の作戦と工夫~

お城ってめっちゃ守りがカッチカチだけど……攻めるのって、どうするの?

うん、城に突入するのはとても難しいんだ。でもね、攻める側もいろんな作戦や道具を使っていたんだよ。

まずは奇襲作戦!

城に突入することは難しかったため、攻撃は守備側の不意をつく奇襲攻撃が基本。

夜のうちにこっそり近づいて、いきなり攻撃。

でも成功するのは、城の中にいる誰かを買収して門を開けてもらうなど、かなり運と計画が必要でした。

しかし奇襲攻撃が成功するのは、城内の者を買収し、こっそり門を開けてもらうなど、計画と運が重要な要素でした。

奇襲攻撃がうまくいなかったときは次の手、包囲戦に移るんだ。

包囲戦スタート!

包囲戦ってなに? ぐるっと囲むの?

そう、まさにそのとおり! 城を取り囲んで、食料や援軍が来ないようにする作戦だよ。

城内の者たちを兵糧攻めにするために、城を直接攻撃するのではなく周囲の農場に火を放ち、街道を塞いでにすべての物資の供給ルートを断ち切ります。

同時に、「どうやって城壁の近くまで攻めるか」を考え、攻撃ルートを整備したり、攻城兵器を準備したりします。

攻城兵器の出番

山城を攻め込む場合、攻城兵器を運ぶのは大変な労力です。

兵器を解体し、牛車で運び込みます。

しかし急峻で曲がりくねった山道。

ゴロゴロと音を立てようものなら、すぐさま防衛軍から石礫や弓矢攻撃を受けることになります。

堀もまた障害です。

堀はその辺の土や木の束、石で埋めることにより、障壁を取り除きます。

防衛側にばれないように真夜中に作業が行われます。見つかろうものなら、石や熱いピッチがすぐさま飛んできてしまいます。

攻城兵器には様々なものがありますが、ここでは一部の代表的なものを紹介します。

城門破壊の定番「破城槌」

破城槌

破城槌は、移動式のフレームに、巨大な木の丸太を鎖で吊るしたものです。木の幹の先端は金属が取り付けられていました。

城から放たれる火矢から守るために、濡れた動物の皮で覆った木の屋根を取り付けていました。

丸太を前後に大きく揺さぶって、城門を破壊します。

遠距離攻撃!「トレビュシェット」

トレビュシュット

ロープに取り付けられた投擲腕を兵士がウインチを使って引き下げ、その先端に

- 石

- ゴミ

- 死んだ動物

- 悪臭のする液体

などをセットします。

火鍋を飛ばすこともあります。消火が困難なように、硫黄や樹脂、ピッチや油などが混ぜられていました。

腕の反対側にはカウンターウェイトが取り付けられており、ロープを開放すると、勢いよくものが飛んでいきます。

意外とよく飛ぶのね

地下から攻めろ!「トンネル作戦」

地面の下から、こっそり攻める作戦もあったんだよ

包囲戦が何週間も続くような場合、攻撃側は城壁の下にトンネルを掘ることもあります。

トンネルは木材の支柱で支えながら掘り進めます。

壁の基礎に穴を開けることができたら、木材に火をつけ、上の城壁が崩れ落ちることを期待して行います。

城内までトンネルを掘って攻め込むわけではないんだ。

最終攻撃!突撃!

準備ができたら、いよいよ突撃ってこと!?

そうじゃ。トンネルに火を放ち、破城槌を一斉に動かし、トレビュシュットが連射を開始するんだ。

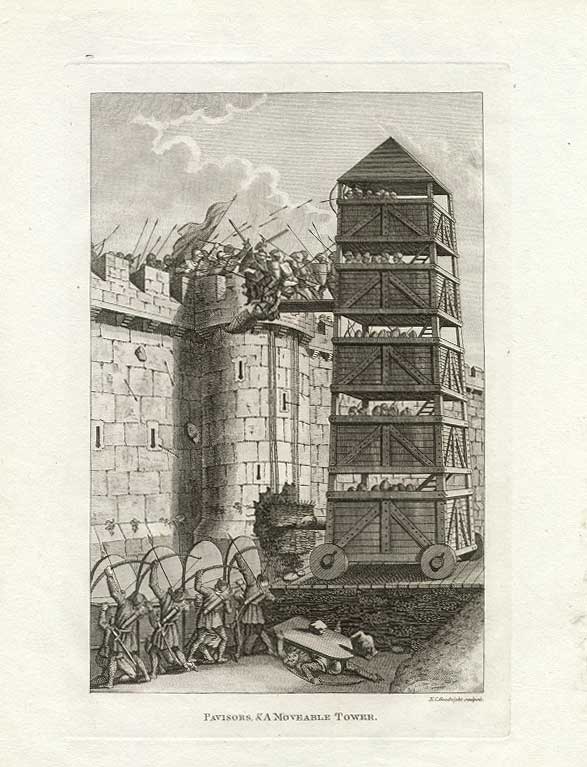

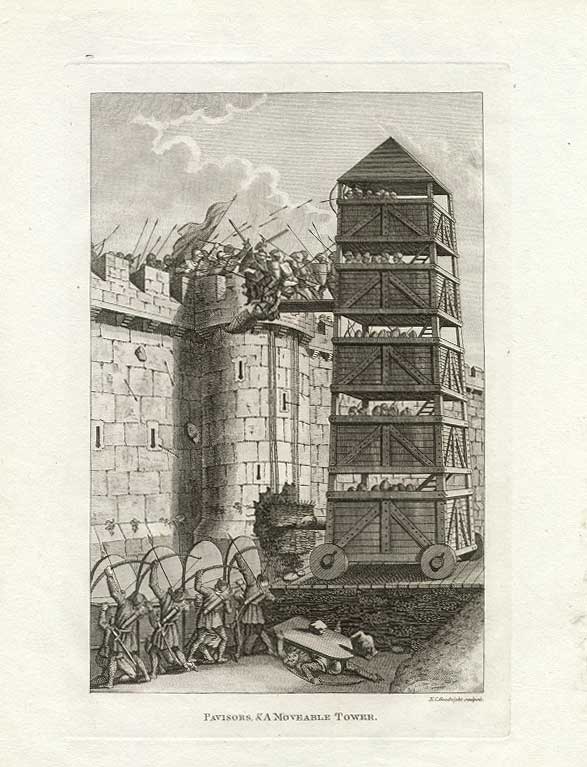

攻城塔

攻城塔(Belagerungsturm)

攻城塔は木で作った移動式のタワーで、城壁よりも高く作られており、塔の中から兵士が攻め入ります。

攻城塔に攻撃が集中してしまうのを防ぐため、攻城梯子を設置して、防御側の注意をそらします。

Francis Grose, Public domain, via Wikimedia Commons

時代と場所は違うけれど、『キングダム』でも攻城塔を使用する場面があるね。

戦争終結

城を奪う前に守る側が降伏すれば、戦は終わりじゃ。

防御側が降伏する前に城を奪うことができたのなら、攻撃側は何の慈悲もあたえません。

守備側が敗北を認める場合

防御側が以下のような状況になると、戦争終結の交渉に入ります。

- 防御側の食料が乏しくなった

- 優劣がはっきりしてきた

- 後詰の見込みがない

- 病気や負傷者など城の住人が弱った

しかし、無条件降伏はめったにありません。

勝者は敗者の名誉と財産の一部を残し、しばし条約で縛り付けることもありました。

攻撃側が撤退する場合

攻撃側は以下のような場合、攻撃をやめて退却していくことがあります。

- 守備側が意外としぶとく、長く持ちこたえられることに気づいたとき

- 冬の寒さと雪による犠牲者の方が増えてきた

まとめ~中世の城は、知恵と工夫の結晶だった~

どうだったかな? 昔の人たちが、どれほど真剣に、そして工夫を凝らして城を守り・攻めていたか、少しでも伝わったかな?

中世ヨーロッパの城は、ただの建物ではなく、「戦うための知恵」が詰まった巨大な防衛施設です。

守る側は、自然の地形や構造を活かしながら入念に準備を整え、攻める側は、奇襲・包囲・攻城兵器・地下からのトンネル掘りまで、多彩な戦術を用いて挑んでいました。

現代ではその多くが静かな観光名所になっていますが、かつては命がけの戦いの舞台。

遺構の一つひとつに、そんな歴史の重みと人々の知恵を感じていただければ幸いです。

城って、ただの領主の住居ではなく、要塞として本当にすごい技術と知恵の集まりだったんだね!

そうだよ。次に城を訪れるときは、壁や門、石の一つひとつに、こうした背景を思い浮かべてみると、また楽しく城を感じられるよ。

コメント