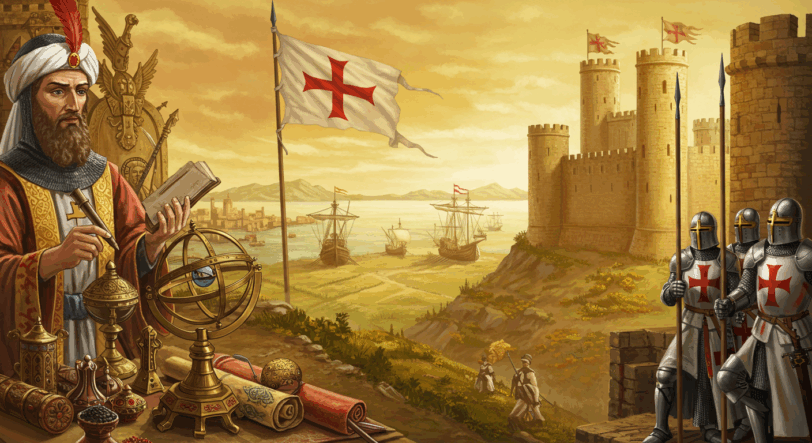

キリスト教の騎士たちが聖地エルサレム奪還を目指して遠征した「十字軍」。

聖地を恒久的に支配することは叶わなかったものの、この遠征はヨーロッパ世界に文化・産業・社会・軍事など多方面で大きな変化をもたらしました。

城山塔子

城山塔子当時、ヨーロッパよりもイスラム世界(セルジューク朝トルコやアッバース朝)の方が文明が進んでいたんだ。十字軍は、先進国に触れたことで多くを学び、自国に持ち帰ったよ。

本記事では、十字軍の背景から概要、そして騎士道の発展と築城術の進化に焦点を当てて解説します。

十字軍の遠征の背景

11世紀後半、セルジューク朝トルコがビザンツ帝国領を侵食し、キリスト教徒の巡礼も妨害されるようになりました。

特に1071年のマラズギルトの戦いでビザンツ帝国が大敗すると、小アジアの支配権を失います。

危機感を強めた皇帝アレクシオス1世コムネノス(Alexios I Komnenos)は、ローマ教皇ウルバヌス2世(Urbanus II)に救援を要請しました。

ウルバヌス2世は、1095年11月27日のクレルモン公会議で、熱烈に呼びかけます。

封建領主や騎士、兵役可能な男たちは武装せよ。来年、パレスチナに向けて出発し、聖地をイスラムの圧制者から解放するのだ!そこで命を落とせば、罪は赦される。

この呼びかけは熱狂的に受け入れられ、約200年にわたる十字軍時代(第1回〜第8回十字軍1)が幕を開けました。

100万人以上の兵士や巡礼者は「Deus le vult(神がそれを望まれる)」をスローガンに掲げて聖地を目指しましたが、疫病・飢餓・戦争で多くの者の命が失われ、政治的にも長期的成功を収めることはできませんでした。

各回十字軍の主要人物

- 第1回十字軍

(1096年-1099年) -

- ゴドフロア・ド・ブイヨン(ブラバン公)

- ボードゥアン(ゴドフロアの弟)

- ボエモン(プーリア公)

- タンクレディ(ボエモンの甥)

- レーモン・ド・サン=ジル(トゥールーズ伯)

- 隠者ピエール(「民衆十字軍」を指導した修道士)

- 第2回十字軍

(1147年~1148年) -

- ルイ7世(フランス王)

- コンラート3世(ローマ王)

- エレアノール・ダキテーヌ(ルイ7世の妃)

- 第3回十字軍

(1189年~1192年) -

- フリードリヒ1世(神聖ローマ皇帝)

- リチャード1世(イングランド王、獅子心王)

- フィリップ2世(フランス王)

- 第4回十字軍

(1202年~1204年) -

- ボードゥアン9世(フランドル伯)

- エンリコ・ダンドロ(ヴェネツィア共和国総督)

- 第5回十字軍

(1217年~1221年) -

- アンドラーシュ2世(ハンガリー王)

- ジャン・ド・ブリエンヌ(エルサレム王)

- 第6回十字軍

(1228年~1229年) -

- フリードリヒ2世(神聖ローマ皇帝)

- 第7回十字軍

(1248年~1254年) -

- ルイ9世(フランス王)

- 第8回十字軍

(1270年) -

- ルイ9世(フランス王)

- 十字軍の回数については諸説あり ↩︎

十字軍がもたらした主な影響

十字軍の遠征そのものは失敗に終わりましたが、十字軍の遠征事業がヨーロッパ文化に与えた影響は計り知れません。

- 文化的影響:イスラム世界からの科学・医学・哲学などの伝来

- 社会的影響:領主や騎士や土地を離れたり、遠征費捻出のために領地を売却したことによる変化

- 経済的影響:中東との貿易ルートの活性化、新興商人階級の台頭、ヴェネチアやジェノバの繁栄

- 宗教的影響:キリスト教徒としての一体感、教会権力の強化

- 軍事的影響:築城・攻城技術の進歩、軍隊の組織化促進

教皇が十字軍を呼びかけたことにより、野蛮で好戦的な騎士たちは、好戦的欲望を向ける先として教皇公認の目標を与えられることになり、新たな自信と矜持となりました。

理想的なキリスト教騎士像の完成形として、十字軍は与えた影響は、以下の3つです。

- キリストの家臣としての誇り

- 聖騎士という理想像

- 風習と文化の洗練

キリストの家臣としての誇り

十字軍の呼びかけにより、下級騎士から皇帝までが「キリストの家臣」として聖戦に参加しました。

共通の使命に挑むことで連帯感が生まれ、下級騎士は上級貴族の生活様式を学び、模倣するようになります。

聖騎士という理想像

宗教騎士団(テンプル騎士団、聖ヨハネ騎士団、ドイツ騎士団など)が組織され、戦士であり修道士でもある「聖騎士」が誕生。

宗教騎士団に所属し、そこで試用期間を経て永遠の誓いを立てた男性のことです。聖騎士は戦う修道士とも位置づけられます。

修道士の美徳(貧困、貞節、従順)にも誓いを立て、異教徒との戦いを義務としました。

初期の十字軍にはヨーロッパ貴族のエリートたちが集まっており、その勇気と信心深さゆえに、一般の人々の賞賛と崇拝の対象となっていました。

その信仰と勇敢さは世俗騎士団の道徳的模範となりました。

風習と文化の洗練

十字軍騎士たちが東洋の生活様式と出会ったことで、騎士文化が洗練されて行きました。

イスラム世界で出会った織物、香辛料、湯浴みや香水、会話術など、自国にはない物品や文化に触れ、それを自国に持ち帰りました。

異文化との出会いにより、ヨーロッパの粗野な戦士像が、礼儀作法や教養を備えた「宮廷騎士」へと昇華され、おしゃれでスマートになったよ。

十字軍が築城術に与えた影響ービザンツとイスラムの技術を目の当たりにして

十字軍は直接エルサレムへと向かったのではなく、その途中にはビザンツ帝国やイスラムの城塞がありました。

ビザンツ帝国とイスラムの築城技術

ローマ帝国から引き継いだビザンツ帝国の築城術は、千年以上にも渡って帝国を存続させています。

ビザンツの城壁(例:コンスタンティノープル大城壁)は、高さ18mの堅牢な構造と3階建ての塔の配置でイスラム軍を退け続けました。

イスラム勢力と交戦する中、石落とし、矢狭間、落とし格子、殺人孔などの防御施設が発達しました。

十字軍の騎士たちは、塔による塁壁の防御力強化と、武装化防衛施設(石落とし、矢狭間、落とし格子など)の技術を理解し、自国に持ち帰りました。

築城プランの変化

十字軍はエルサレムへと向かう途中、多くの城を建設していきました。

遠征初期はヨーロッパ伝統のモット・アンド・ベイリー様式の城でしたが、サラセン人相手には全く通用せず、否が応でも築城技術と戦術を発展せざるを得ませんでした。

- 主塔を防御の最前線に配置

-

塔は最終的な避難場所であり、城門から離れた場所にあるのが一般的で、最後の決戦場所でもありました。

最後の砦もしくは避難場所として、主塔は城の奥に廃止されていましたが、敵が城内に侵入してこない限りその機能を発揮できません。塔の機能を活かすために最前線に移動し、防御面で最も脆弱な城門に配置しました。

- 城門を複数設置し、出撃方向を読みにくくさせる

-

それまで1箇所しかなかった城門を複数設置することにより、城兵がどこから出撃してくるのか攻撃側にわかりにくくしました。

- 双塔城門や落とし格子の採用

-

イスラムとの戦闘から、城門を強化することを学び、城門に塔を備えた双塔城門が誕生し、落とし格子や石落としが設けられるようになりました。

十字軍の城の代表例

クラック・デ・シュヴァリエ(Krak des Chevaliers)

シリアに築かれた十字軍時代の代表的な城。Krak des Chevaliersは「騎士の城」を意味しています。

シリア内戦による被害を受け、2013年にシリア国内の他の5つの世界遺産とともに危機遺産に登録されています。

十字軍の負の側面も忘れずに

遠征はしばしば略奪や虐殺を伴い、第4回十字軍では同盟国ビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルを占領するという暴挙もありました。

また、ユダヤ人迫害や東西教会の溝の拡大など、負の遺産も残しています。

まとめ

十字軍は軍事的には失敗しましたが、ヨーロッパの知識・文化・軍事技術の飛躍的発展に寄与しています。

騎士は宗教的使命と礼節を重んじる存在へと変化し、築城術はイスラム・ビザンツの影響を受けて防御力を飛躍的に高めました。

その成果は、後のルネサンスや大航海時代の礎にもなっています。